“Si ves al futuro, dile que no venga”.

Castelli

1

Como todos los clásicos, Hamlet no está agotado. Es eminentemente actual: sigue increpando a lo que llamamos, con inexactitud diáfana, “nuestro presente”. Lo hace por muchas razones, pero me gustaría detenerme en el infeliz apotegma que cifra: “el tiempo está fuera de quicio”. La imagen tiene la dignidad de un clásico porque nos habla a nosotros, a cada uno de nosotros, es decir: en nuestra intimidad, cuando no terminamos de comprender si, en efecto, hicimos lo que hicimos o sólo lo imaginamos; cuando nos asedia la forma más extraña de la nostalgia: la nostalgia por algo que todavía no está capitulado, la nostalgia del presente; cuando tenemos la sensación de recordar el futuro. Tiene la dignidad de un clásico porque muerde el imaginario íntimo con tal fuerza que nos hace dudar si, en realidad, no es una imagen que se nos ocurrió a nosotros. Es decir: es una imagen sin un remitente en particular y, al mismo tiempo, está dirigida a cada uno. Tiene la facultad de producir subjetividad y, por lo tanto, piensa una época: la de nadie, la de todos, la nuestra.

Por si fuera poco, es una imagen que piensa, precisamente, el tiempo. Se pregunta por su estatuto lineal, lo disloca; atrofia la concepción normativizada del tiempo. Es decir: no sólo habla a todas las épocas sino que dice todas las épocas. Retrata a la perfección cualquier presente. El nuestro, no obstante, tiene una singularidad: hasta hace no mucho —acaso todavía—, gobernaba secretamente cierto rumor de que vivimos en un ahorismo perpetuo, en un presente que había quemado todas sus naves y que, por lo tanto, no nos permitía constelar nuestro ahora con otros tiempos. Esta idea supone una condena, diría Borges, animal: el no tener consciencia del pasado ni del futuro nos obligaría vivir en la eternidad de un presente que no sólo se repite, sino que también se estira hacia lo infinito.

Como corolario de este presente perpetuo, nos enfrentamos a “la lenta cancelación del futuro”. Mark Fisher revisita esta imagen de Bifo para diagnosticar una época en la que el presente se ha convertido en algo imposible de asir y articular, en la que “la distinción misma entre presente y pasado se está rompiendo” (Fisher, 2018, p. 34). No poder reconocer nuestra época como un punto en lo que, hasta hace hasta hace menos de un siglo, era una línea cronológica, reblandece la arquitectura del sujeto. Nuestro tiempo efluvio, que nos mantiene en estado de alerta permanente, que deja a las personas “exhaustas y sobreestimuladas”, licúa toda posibilidad de construir una mirada histórica situada.

El presente perpetuo es mezquino: es incapaz de producir acontecimientos históricos. En su gobierno, la sensación que prima es la de que no ocurre nada. Todo movimiento —si es que existe— concluye en su propia causa. Así, todo se torna previsiblemente igual a sí mismo.

Los últimos años, sin embargo, no se destacan por su previsibilidad. Hay un meme que tiene la costumbre de reaparecer cada ciertos meses, y que ilustra nuestra situación desesperada. Dice: “no quiero jugar más a vivir momentos históricos”. Es que nos hemos convertido en testigos de un aluvión de acontecimientos. Quizá la historia, harta de verse recluida en su exégesis anodina, tomó venganza y nos trae, desde el futuro, todo lo que se había visto forzada a dejar en vilo desde la caída del Muro y a prorrogar desde el 9/11. El mundo sin tiempo del puro presente ingresó plenamente en una dromosfera, ya anunciada por Virilio, pero sazonada con la ansiedad de la espera al próximo suceso.

Quizás sea conveniente asumir que sí hay un sujeto de nuestra época: un sujeto plasmático, siempre provisorio; un sujeto urgente, signado por la ansiedad de un tiempo incapaz de plantarse en sus propios cimientos. Esa ansiedad no sólo impide mirar el pasado, sino también el presente. Es la ansiedad de un sujeto que ya no está condenado a vivir en el ahora para siempre sino en la alerta de lo que vaya a suceder mañana, es decir, hoy mismo.

La sensación (acaso personal) es la de que se vive en el futuro. Las tareas que se nos asignan son demandadas “para ayer”, de tal modo que toda posibilidad para hoy es ya anacrónica. Pareciera que el fin del mundo ha dejado de postergar su cita con nosotros. De modo que la triste verdad de Jameson debe ser leída de otro modo: el hecho de que sea más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo ya no se debe a la resignación al presente extemporáneo del capitalismo sino a que el fin del mundo ya no necesita ser imaginado. Está entre nosotros, produciéndonos la ansiedad que lo alimenta y que nos tiene preguntándonos por qué nuevo evento se agazapa en un futuro que ya llegó.

En todo caso, lo que en Fisher era un presente que no termina jamás se configura como un tiempo desquiciado en el que se arremolinan pasado y futuro, actualidad y virtualidad, potencia y acción.

2

En este contexto, y como todo, el archivo se encuentra en aprietos, y nos vemos en la obligación de volver a discutir si no su ontología, sí su estatuto y su performatividad.

El archivo, tal como lo concibe Foucault, no es una suma de registros patrimoniales, sino un régimen que determina la verdad de una época. Opera mediante la habilitación y la inhabilitación de determinados enunciados. En este sentido, el archivo se configura como el orden de lo decible.

Por su parte, Derrida (1997) comprende el archivo según las dos dimensiones que ofrece el étimo arkhé: el origen y el nomos. El archivo nombra tanto el comienzo como la ley. Por lo demás, se nos presenta como una arquitectura específica, como la casa de los arcontes, aquellos que garantizan la permanencia de un documento a lo largo del tiempo, pero también el ejercicio de la ley. Así, el acto de archivar es garantizar un domicilio para el principio y para el príncipe (Tello, 2022); es un acto de domiciliamiento.

Desde estas perspectivas, el régimen de lo decible es también aquello que permite la entrada de determinados enunciados en el domicilio oficial de la historia, el que garantiza que ella pueda ser contada y el que constituye la verdad de una época.

Estas características del oficio de archivar implican, sin lugar a dudas, una política: aquello que queda fuera de la casa de los arcontes es enunciado ilegítimo. De hecho, participa más bien del murmullo, ese ruido molesto que se parece a la lengua pero que no llega a serlo. Es la parte perjudicada, minorizada por el litigio de las palabras (Rancière, 2019). Porque hacer un archivo es otorgar a las cosas el estatuto de su legibilidad, y lo que no se domicilia en el archivo es una huella, recluida en la pura carnalidad intraducible, en el enigma de lo no dicho, o de lo dicho en la anomia.

Visto de este modo, el archivo, en cuanto garante de la historia, cumple una función constatativa, y el archivista nos recuerda al guardia que se interpone entre el campesino y la Ley en el célebre relato de Kafka. La suya es una función policial: habilitar o impedir al acceso a la ley de lo decible.

Situar la práctica del archivo es asumir, en primera instancia, esta función policial para luego desarreglarla. Si a la casa de los arcontes ingresa sólo el hueso de la palabra, desarreglar su lógica supone escuchar la carne de lo sin voz; ir de lo constituido a lo constituyente, de lo evidente a lo posible, de la constatación del documento a la escucha imaginante de la memoria.

En los textos académicos que mejor las recuerdan, en conversaciones con amigos, en la enseñanza de las Tesis sobre la filosofía de la historia, la número IX, que bautiza un dibujo de Klee como el Ángel de la Historia, es la que goza de mejor salud. A mí me conmueve, como un punctum, aquella que cifra:

El don de atizar para el pasado la chispa de la esperanza sólo toca en suerte al historiógrafo perfectamente convencido de que, si el enemigo triunfa, ni siquiera los muertos estarán seguros. Y ese enemigo no ha cesado de triunfar. (Benjamin citado en Löwy, 2003, p. 75)

Cuando Benjamin escribía las Tesis…, la historia era todavía una línea prolijamente ordenada en causas y efectos. Por eso la aparición de su texto implica una ruptura: la tarea del historiador materialista es interrumpir esa crónica ordenada según la unidad del tiempo, escuchar la voz —privada de toda exégesis— de los vencidos para imaginarles otros futuros e incluso otros pasados. De este modo, la operación del archivo deja de limitarse a la constatación para encontrar una nueva potencia performativa: mirar el pasado es también reinventarlo, es mudar la eucronía por la ucronía.

3

Foucault nos prodiga, en el prefacio a su Historia de la locura en la época clásica:

La historia no es posible sino sobre el fondo de una ausencia de historia, en medio de este gran espacio de murmullos, que el silencio acecha, como su vocación y su verdad: “Llamaré desierto este castillo que fuiste, noche esta voz, ausencia tu rostro”. Oscura región equívoca: puro origen, ya que de ella va a nacer, conquistando paso a paso sobre tanta confusión las formas de su sintaxis y la consistencia de su vocabulario, el lenguaje de la historia. (Foucault, 1999, p. 125)

La historia es, en principio, todo lo que cabe en el lenguaje y, de forma inversa, el lenguaje es lo que cabe en la historia. La doble operación deja afuera todo aquello que resulta incomprensible: la figura del vencido (o del loco o de la vida fragilizada) queda fuera de lo histórico porque es intraducible a una sintaxis. Es el murmullo del mundo. La tarea, para Foucault, ya era difícil: es imposible interpretar el murmullo desde el murmullo mismo; lo hacemos desde un lenguaje que ya está ahí y que no puede sino leer la experiencia de lo ilegible. Así, todo lo que puede hacerse es “asomarse al murmullo del mundo” (Foucault, 1999, p. 126).

Pero en nuestro tiempo desquiciado —un tiempo en el que las voces del pasado se confunden con las del futuro, en el que unas y otras asedian, como un espectro, el presente, con una demanda que se figura indescifrable— resulta lógico que el lenguaje de la historia también esté entre las cuerdas. Por eso no se nos presenta como la historia con mayúsculas, sino como una serie de discursos que apenas se destacan entre el murmullo de lo actual, entre el zumbido de las moscas que asediaban a ese otro Hamlet que fuera Orestes. La historia de nuestro presente es una discusión entre las Erinias, una reyerta de rumores agitada por Ate, por Eris o por Feme. El lenguaje de la historia ha devenido una serie de vindicaciones de un pasado infame en nombre de un futuro que avergüenza, de improperios gritados en voz baja, de estigmas incomprobables y de errores gramaticales prolijamente diseñados. La lengua oficial de la historia es una murmuración.

De modo que la dificultad del trabajo del archivo reside en la confusión del presente con otros tiempos avivada por la conversación susurrada en perjuicio del ausente. Ya no se trata de asomarse al murmullo de la historia, silenciado en un pasado siempre remoto, sino al murmullo de nuestro presente, que se pliega sobre sí y que borra sus fronteras hacia lo extemporáneo. Hoy, asomarse al murmullo del mundo es escuchar la voz de la vida fragilizada en la nación eterna de lo sin tiempo, desde el futuro hasta el pasado; escuchar su demanda, su “vocación de existir” (Reveles & Diéguez Caballero, 2016).

4

La relación entre archivo y artes vivas ha sido siempre conflictiva. La enseñanza de teatro no puede sino asimilar el hecho teatral con la literatura dramática. Si esto no es un error, al menos sí es una demostración de la impotencia del registro respecto de la gestualidad, la intensidad y la presencia de la que puede hacer gala una performance. Todo lo que puede decirse de una puesta en escena es insuficiente, y su relación da más cuenta de la ausencia que esa puesta implica para nuestro presente que del acontecimiento en cuanto tal. Así, lo que en el performance se constituye como experiencia, en el archivo no es más que clausura estéril.

No obstante, y tal como sostiene Alonso,

el hecho de ser, un actor, efímero; el hecho de ser algo que sucede [sic] en determinado tiempo, que se desvanece, hace que nosotros no podamos hablar de una performance sin por lo menos tener alguna noticia de que esa performance existió. Y cualquier tipo de noticia es un registro. El registro oral también es un registro. (Alonso, 2020)

Así, el archivo también es un garante del acontecimiento performático. Esta aporía es un elemento inexorable de las artes vivas que, por lo demás, abre dos puertas: en primer lugar, aquella que expande el archivo más allá de la imagen de anaqueles cargados de documentos legitimados por la institución de los arcontes, y que da lugar a la oralidad, al repertorio como claves de acceso a la memoria; en segundo lugar —y acaso como consecuencia de este archivo expandido—, la idea de que el archivo no sólo corrobora el pasado, sino que también lo imagina y lo reescribe. En esta nueva dimensión del archivo reside una potencia: si se trata de un régimen que determina qué es lo decible y qué no, entonces ese archivo no sólo constata, sino que también, y sobre todo, comporta. Si efectivamente el archivo se remite a una arquitectura, tal como propone Derrida, quizá la clave está en comprenderlo como una arquitectura abierta, cuyo acceso también está sujeto a los modos de habitarla (Schneider, 2011). El archivo no viene a constatar el realizativo; es, él mismo, un realizativo: activa la experiencia del pasado en un presente. Tal como lo hacen las artes vivas, el archivo produce presencias.

5

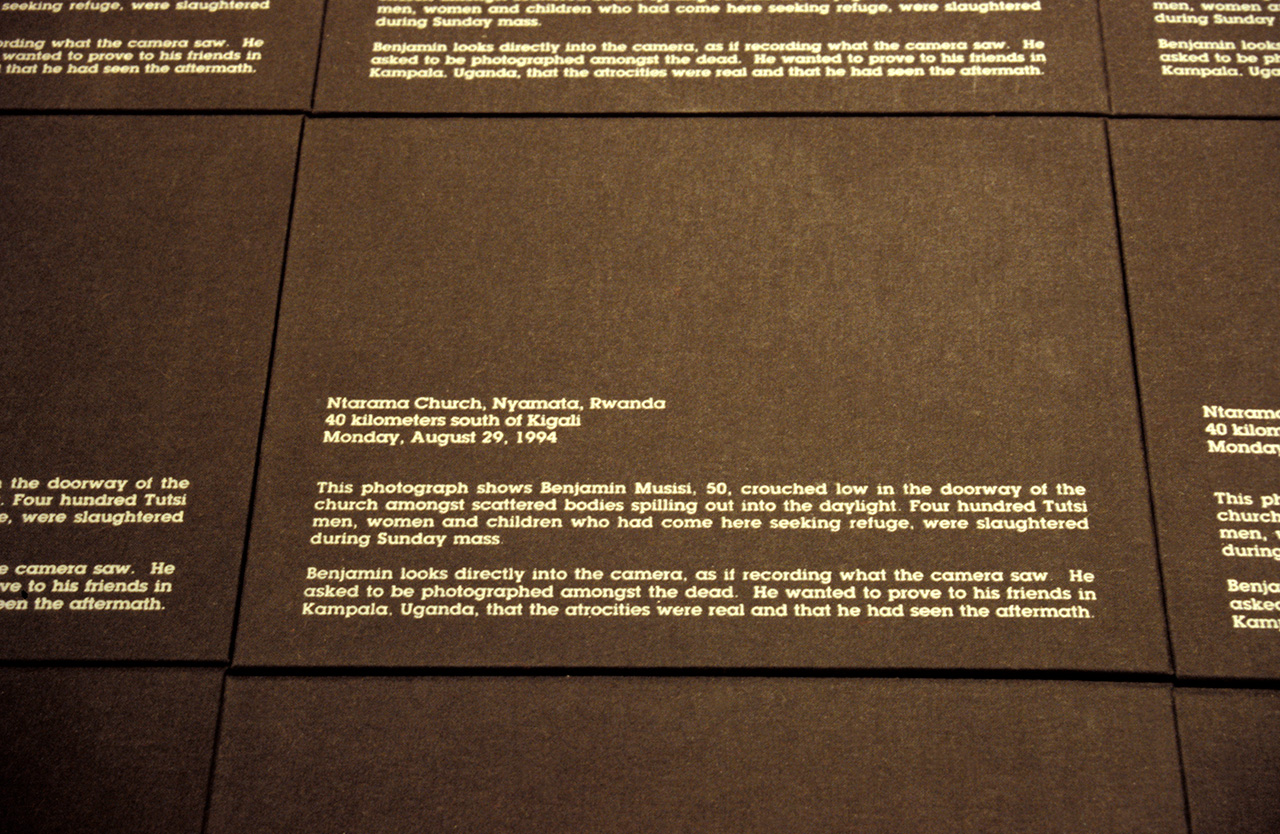

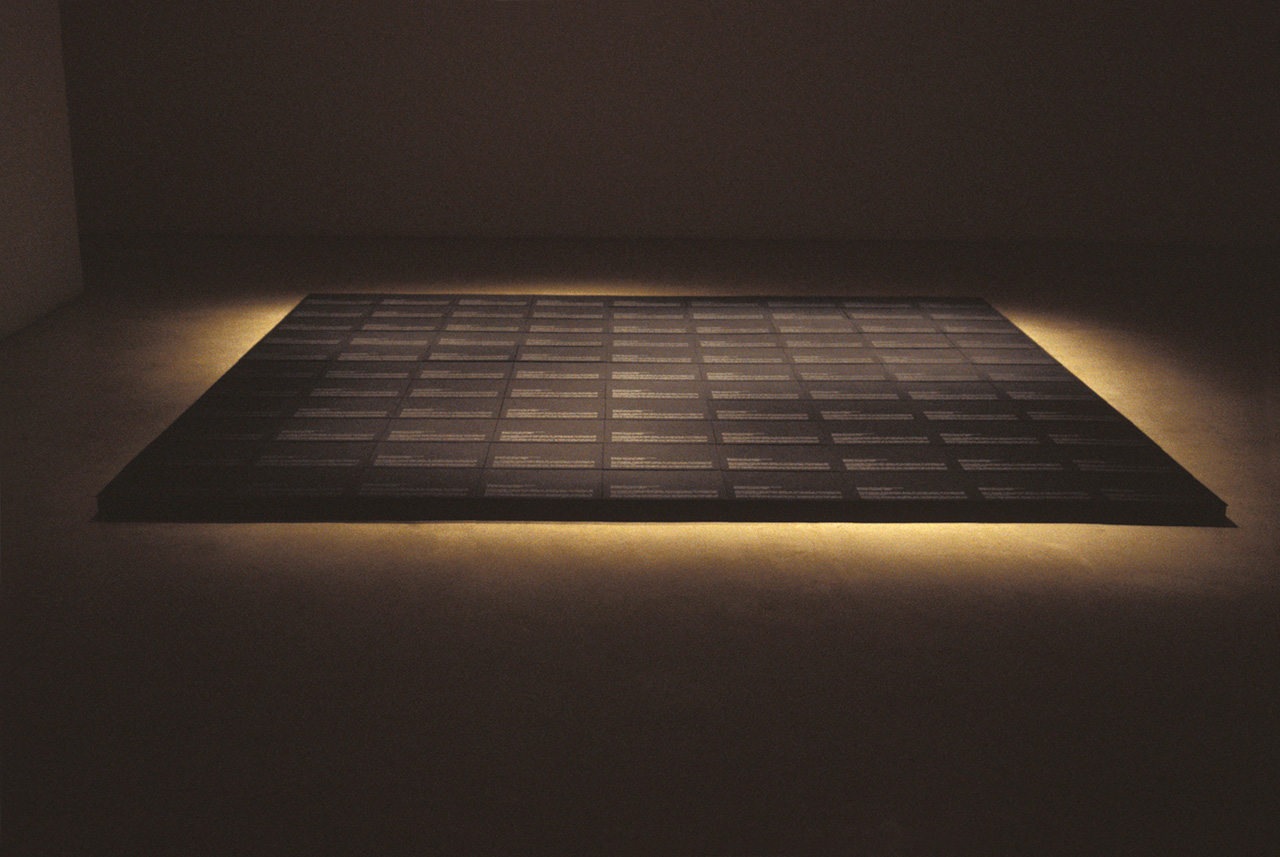

En 1995, Alfredo Jaar exhibía por primera vez —y como parte del Rwanda Project— sus Real Pictures, una serie de

monumentos a la memoria de la gente en Rwanda. Y estos monumentos consistían de [sic] estas cajas que se usan para archivar fotografías. Cada una de estas cajas contiene una fotografía que yo describo en el exterior, pero que … no se puede ver. (Rodríguez, 2017)

La complejidad de esta obra reside en la doble operación de negar al espectador una imagen (del horror) y, al mismo tiempo, obligarlo a una imaginación (del horror). De este modo, el archivo, plegado sobre sí, negado a los ojos de quien lo mira, produce imágenes en su territorio más fértil, en su bioma natural: el imaginario.

El trabajo de Jaar concilia el archivo con su propia performatividad. Se trata de un dispositivo que evoca la huella y en el que la imagen mueve al espectador, que ya no está para contemplar. En él, la imagen trabaja con un espectador que se ve obligado a correrse de la constatación, a asomarse al murmullo del mundo.

Real Pictures desquicia la función del archivo en cuanto arquitectura clausurada, y expande su espectro hacia otros mundos. Explota la dimensión performática y performativa del archivo.

En el caso del Proyecto Filoctetes, somos testigos de la operación inversa. Este trabajo también explora el interregno del archivo y el performance (tal como lo hará luego el Archivo Filoctetes), pero partiendo de la experiencia efluvia de la huella. Se trata de una práctica que toma como punto de partida la performance pero que contempla, desde siempre, la producción de una memoria tan específica como abierta. Si en Real Pictures prima la performatividad del archivo, en Proyecto Filoctetes podemos ver una vocación archivística de la performance. El archivo es un concepto que motoriza la perdurabilidad del Proyecto: el registro de la práctica es parte de la práctica. Por eso las fotografías, por eso los testimonios, por eso la publicación Proyecto Filoctetes: Lemnos en Buenos Aires. Pero también, por eso el lugar que se le da a la vida murmurada: el Proyecto Filoctetes responde al llamado de “asomarse al murmullo del mundo”. Releva el sonido histérico de unas formas de vida que fueron silenciadas en el pasado, expatriadas del presente y condenadas a un futuro hecho de tristezas. Mientras Real Pictures fuerza al espectador a imaginar un archivo, el Proyecto Filoctetes hace visible esa huella exiliada de la imaginación. La muestra: concede a la imagen monstruosa su derecho a aparecer.

Si el historiador que propone Benjamin es una suerte de trapero de la historia, el Proyecto Filoctetes asume esa tarea como primera. La experiencia (y no sólo su Archivo) es una tarea del archivista, es un relevamiento de la huella, de intensidades minorizadas. Es una práctica cuya primera operación, al igual que su exégesis, consiste en una escucha marginal: no se orienta al centro de la murmuración a la que se ha dedicado siempre la escritura de la historia, sino a la huella murmurada del vencido.

Las experiencias performáticas que me han conmovido, puedo notarlo ahora, son aquellas que se muestran capaces de renunciar, por un instante, al imperativo de la presencia como valor fundamental de la experiencia escénica. Naturalmente, la presencia constituye un elemento clave en el sostenimiento de la convención teatral. Pero aquellos trabajos que ponderan otros estados u otros afectos expanden la posibilidad de la vivencia performática: son los que asumen también el asedio de la ausencia que quedó en el pasado y de la urgencia que está siempre por venir.

Asomarse al murmullo del mundo es un acto de escucha. Pero quizás el trabajo del archivo no se agota allí: acaso implica comprender que ese murmullo es un acto del habla (de un habla por fuera del lenguaje, o de otro lenguaje, de una glosolalia, de un grito, de una vida, de una vida nuda, de una vida material y en cuanto experiencia); que lo contemporáneo es una constelación de presentes, ausentes y urgentes, y que todos ellos dicen algo; que aquello que dicen, desde ese no-lugar que habitan los espectros, desde su patria liminal y virtual, no sólo es un murmullo, sino también murmuraciones ucrónicas; que esas murmuraciones están allí para descubrir su propia monstruosidad, es decir, para decir una imagen. Y que, en un tiempo donde el presente es demorado, el pasado, olvidado y el futuro, cancelado, esas imágenes producen otros mundos.

Bibliografía

Alonso, R. (2020, septiembre 6). La dialéctica entre acto y registro. https://www.youtube.com/watch?v=l_e-MQscF30

Derrida, J. (1997). Mal de archivo una impresión freudiana. Trotta.

Fisher, M. (2018). Los fantasmas de mi vida. Caja Negra.

Foucault, M. (1999). Entre literatura y filosofía (M. Morey, Trad.; Vol. 1). Paidós.

Löwy, M. (2003). Walter Benjamin: Aviso de incendio. Una lectura de las tesis «Sobre el concepto de historia». Fondo de Cultura Económica.

Rancière, J. (2019). El litigio de las palabras: Diálogo sobre la política del lenguaje (1a. ed.). Ned Ediciones.

Reveles, J., & Diéguez Caballero, I. (2016). Desapariciones y su representación en el arte. https://www.youtube.com/watch?v=MVCyB9512eE

Rodríguez, P. (Director). (2017). Jaar, el lamento de las imágenes [Documental]. Errante produciones. https://lalulula.

Schneider, R. (2011). El performance permanece. En D. Taylor & M. A. Fuentes, Estudios avanzados de performance (pp. 219-240). Fondo De Cultura Económica.

Tello, A. M. (2022). Archivo. En D. Parente, A. Berti, & C. Celis Bueno (Eds.), Glosario de filosofía de la técnica (p. 57-61). La Cebra.

MATEO DE URQUIZA nació en Jujuy en 1992. Es actor, director y dramaturgo. Su investigación está centrada en el cruce entre estética y política, entre teoría y práctica, en la producción de artefactos escénicos anfibios concebidos como un territorio común para lenguajes y tropos disímiles. Colaboró con artistas como Emilio García Wehbi, Maricel Álvarez, Marcelo Lombardero, Mariana Tellería y Santiago Sierra. Sus trabajos fueron exhibidos en diversos espacios, ciclos, festivales y bienales. Se destacan: Lingua ignota (2023), Ícaro (2022), Acerico (2021), Centers Live (2020), Purgatorio, Céline no está solo (2018), Manual del buen performer (2017) y Tito Andrónico quiere decir HABEAS CORPUS (2015).

Fue curador del ciclo de activaciones Caminar las ruinas, en el marco de la muestra Insistencias de lo político en la escena teatral (1976-2022), organizada por el Grupo de estudios sobre Teatro contemporáneo, política y sociedad en América Latina (IIGG, FSOC-UBA) en el Centro Cultural Paco Urondo (2022).

Fue programador del espacio Sala de Máquinas, donde curó los ciclos Ciudades en miniatura, Ciudad infinita (2021) y la residencia La comunidad que viene (2022). Actualmente escribe su tesis para la Maestría en Teatro y Artes Performáticas (UNA; director: Fernando Davis; codirector: Rodrigo Alonso).