“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”. La sentencia es triste. El lenguaje es el bioma: en él, se extiende nuestra vida. Pero también es cerramiento, repliegue: fuera de él, no hay mundo posible. Se comporta como el archivo: no en cuanto documento, sino más bien —como quisiera Foucault— como un régimen de decibilidad y de visibilidad. Lenguaje y archivo: cartografías de lo posible.

El trabajo de María José Arjona cuestiona este régimen. Su punto de partida es el borde. Una gestualidad que procura atravesar el límite para enfrentarse al reino de lo indecible, al reino de lo invisible. Quizás por eso su obra es tan parecida a la aventura de pensar. Quizás por eso, conversar con ella es una deriva: porque pensar es también balbuceo; la búsqueda de una imagen o de una palabra que todavía no existe. En esa búsqueda, el lenguaje y el archivo deben ceder su majestad a la invención. Lo ya creado, lo ya dicho y lo ya imagen es insuficiente: constituye el pobre mundo de la civilización. Abrir el borde de ese Primer Mundo con la pregunta, con lo impronunciable, es adentrarse en lo inexplorado: la memoria de los ríos, el idioma de los pájaros y de las cosas, el archivo —siempre por venir— que piensan la selva, el mar o el aire. Lo imposible.

Mateo de Urquiza: La entrevista que estoy por hacer está dividida en dos partes: una que compartís con les demás artistas que integran este ciclo, y una segunda parte que se concentra en tu obra, en el trasfondo conceptual que hay en ella. Sos la artista que yo menos conocía, y me produjo fascinación encontrarme con tu mundo. Por eso, voy a comenzar con la misma pregunta que vengo haciendo al resto de les entrevistades. ¿Qué es el archivo?

María José Arjona: ¡Qué dificultad! La pregunta es vasta, enorme. Quisiera situar el archivo en relación con mi trabajo. No quiero hacer una conversación sobre el archivo dentro del imaginario de la práctica artística o de lo político en general. Prefiero responder desde mi práctica, desde mi experiencia y los cambios sustanciales que ha tenido mi trabajo.

En su dimensión práctica, el archivo tradicional dentro de las prácticas artísticas —especialmente en aquellas efímeras, como el performance, y aún más cuando son duracionales— enfrenta una complejidad enorme: ¿cómo se documentan procesos que duran tres meses o miles de horas? Esta relación con la temporalidad me interesa profundamente, también en relación con el archivo.

He encontrado dos lugares desde los cuales pensar el archivo: como dimensión y como sustancia. No me interesan los archivos estáticos que sirven únicamente para acceder a un pasado o para testimoniar un hecho específico. Me interesa el archivo como dimensión porque se manifiesta a través de temporalidades, materialidades y fuerzas; y como sustancia porque —filosófica y metafísicamente hablando— adopta la forma del espacio que ocupa. No es determinable ni tiene una forma específica. Es como el agua —pienso en Derrida, en el mar, y en ese lugar de lo otro que, en mi trabajo, aparece como un “afuera del adentro” en constante movimiento—. El archivo nunca ocupa un lugar fijo; siempre está en tránsito, en relación con cuerpos, fuerzas y temporalidades.

En el último tramo de mi trabajo he colaborado con geólogos, y me interesa mucho pensar el archivo como sedimento, en relación con esa idea de sustancia. Me pregunto: ¿qué tan profundo quiero llegar? ¿Cuál sería, por ejemplo, el punto final del archivo? Tal vez el mar. Esa metáfora me resulta poderosa: el archivo no está en un solo lugar, está fragmentado, disperso, imposible de contener en una única forma. En esa imposibilidad de la forma es, para mí, donde radica su potencia.

Actualmente, lo que intento construir en mi trabajo —a partir también de la experiencia con André Lepecki en NYU— tiene que ver con pensar el archivo desde la sustancia: una dimensión donde “ella” se manifieste, no tanto a través de las formas que ocupa, sino de las fuerzas que la desplazan, que la animan, que la hacen producir acciones. Me interesa eso que anima, esa energía vital. ¿Cómo archivar lo que anima la forma? ¿Cómo archivar una práctica que no tiene objeto ni objetualidad real?

Por eso, cuando hablamos de protocolos, scores o scripts, lo que me interesa es que puedan ser reactivados después de muchos años, incluso cuando yo ya no esté. Me pregunto: ¿para qué volver a eso? Tengo una relación muy particular con la idea de legado. Me interesa más compartir herramientas que permitan, cuando alguien revise esos protocolos, percibir el espíritu que los animó en su origen; volverse médium de ese espíritu; encontrarlo y, a través de él, actualizar las formas en el presente. No me interesa tanto la forma en sí, sino la posibilidad de animarla.

Las nociones de re-animar o de volver a visitar el archivo de un artista me resultan más fértiles que la representación. Cuando trabajé en los reenactments de las performances de Marina Abramović, había instrucciones precisas sobre cómo hacerlo, reglas específicas de reactivación. En la exhibición nos llamaban “reperformers”, un término que ya llevaba consigo estructuras de poder muy fuertes: el cuerpo instruido, el tiempo delimitado. Estábamos reactivando obras originalmente de larga duración, pero en el MoMA esas acciones se fragmentaban en turnos de dos o tres horas. La única que realmente hacía larga duración era Marina. Allí se hacía visible una relación de poder entre tiempo, autoría y legitimación del “original”. Además, al lado de nuestras acciones se proyectaba el video de la documentación de Marina, reforzando la jerarquía del original. Eso no me interesa.

Cuando tuve mi propia retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Hay que saberse infinito, 2018), propusimos otra manera de volver a visitar las obras. Ya no desde la instrucción, sino desde la co-operación: cada artista invitado figuraba como colaborador de la exposición y actualizaba las piezas desde su propio presente. Había conceptos de la obra inicial en juego, pero la intención era que cada uno encontrara el espíritu que iba a animar su reactivación.

Vengo de un linaje de mujeres vinculadas con la larga duración: primero María Teresa Hincapié, luego Marina Abramović. Finalmente, me tocó establecer una relación con los “fantasmas” que implicaron en su momento, trabajar con figuras como ellas para poder escapar de los “fantasmas” y recuperar mi propio espíritu (una especie de des-posesión). Y esto me parece esencial: no se trata de preguntarse “cómo nos acechan los fantasmas del archivo”, sino “cómo activamos el espíritu que vuelve potente la reanimación de algo” para encontrar zonas que todavía no han sido del todo reveladas.

Para mí, acceder al archivo no significa volver sobre, sino visitar con el cuerpo presente eso que no ha sido actualizado y que tiene la potencialidad de lanzarnos hacia adelante. Esta acción de actualizar se hace a través de nuevas herramientas, dispositivos o mediaciones que, a su vez, intervienen el propio archivo. Todo el archivo de mi trabajo está cambiando porque no me interesa el encuentro con la documentación. Me interesa plantear un camino para que, si algún día otros artistas visitan el archivo de mis obras, puedan transformarlo. En ese sentido, el archivo no sólo pregunta por lo que pasó, sino por lo que viene. Se abre así una bisagra hacia el futuro. No como algo mejor, sino como algo posible: algo que permanece en constante fuga, siempre inacabado.

M: En la charla en el MACBA, en 2023, pensabas el archivo no solamente como algo que se activa mirando hacia el pasado, sino también como una dimensión oracular. Pienso en la teoría del performance: Austin, la NYU. Es curioso, porque se propone que los performativos, en verdad, no constatan, sino que realizan, pero en el mundo de la performance nos encontramos mucho con propuestas constatativas, justamente: “esto fue así, y va a ser así”. Allí no hay lugar para lo otro, para porvenires posibles, para lo posible que traés a cuento. ¿Qué opinión tenés sobre los conceptos de original y de copia?

MJ: En 2010 hice Sobre la suerte, una obra que, literalmente, retomaba Rhythm 0 (1974) de Marina Abramović. Quise revisarla porque regresé al mismo museo donde esa pieza se había presentado, y me parecía importante hacerlo justo después de haber terminado mi trabajo con ella. Quería entender cómo mi cuerpo archivaba la experiencia de Marina; cómo, volviendo al archivo de la obra, rescataba el espíritu de esa pieza y lo que animaba su vinculación con el presente. Simultáneamente, buscaba afirmar cómo los procesos performativos nunca están acabados.

No hay un original. Lo original y la autoría son nociones profundamente complejas. Marina, por ejemplo, recoge prácticas budistas; su trabajo está entramado con muchas otras tradiciones, de modo que le resultaría imposible proclamar esas prácticas como “propias”. Cuando propuse Sobre la suerte, hablé con ella: le dije “voy a retomar Rhythm 0, pero aquí no habrá mesa ni objetos. Quiero saber qué pasa cuando un cuerpo entra en contacto con otro si, simplemente, se le concede el tiempo para hacer lo que quiera”.

Entendía que en la mesa de Rhythm 0 los objetos creaban un lenguaje claro, y que Marina tenía control sobre esa narrativa: ella decidía qué elementos habría sobre la mesa. En cambio, yo propuse una forma mínima y abierta, mediada por los dados. La suerte. Yo entregaba un dado al público y me quedaba con el otro: quien participaba lo lanzaba y hacía conmigo lo que quisiera el número de veces que indicara el dado. No había límite de tiempo, ni instrucciones, ni objetos; sólo cuerpos y números.

En su momento, casi nadie lo entendió. Había, sí, un reconocimiento a Marina y a la importancia histórica de su pieza, pero se la seguía leyendo como una obra cerrada, no como algo que pudiera compartirse generacionalmente, como una herramienta para articular otras formas. Yo no tenía por qué volver a la mesa, la pistola, las cadenas o los cosméticos. El contexto era otro. En América Latina —y en Colombia, especialmente— la suerte está también ligada a lo político: ¿qué hago con mi cuerpo cuando enfrento otro? ¿Cuánto tiempo lo sostengo? ¿Cuántas veces repito un gesto? ¿Hasta dónde esa repetición se vuelve violenta? Me parecía necesario adelantar la pieza de Marina hacia ese otro territorio.

Sin embargo, lo que se leyó fue otra cosa: “está retomando la pieza de Marina; sigue dentro de su legado”. Pero yo quería ir más allá. Reconocía el gesto, por supuesto, pero también quería proponer algo nuevo. Y es difícil adelantar una obra cuando se trata de figuras tan centrales en la historia del performance: el tiempo, la visibilidad y las estructuras del reconocimiento no operan igual. Hay un silencio alrededor de lo nuevo, de las formas que emergen después de…

Mi trabajo reconoce a Marina en su genética. Tiene un ADN. En mi genética está Marina, está María Teresa Hincapié, están filósofos, pensadores, estructuras de conocimiento que transpiran a través de mí. Convoco esos espíritus en gestos que no son sólo míos y que, eventualmente, resuenan en espacios públicos. Pero “lo público”, para mí, está en otro lugar. No tanto en la plaza o en la calle —espacios controlados por el Estado, donde lo público se vuelve una escenografía del poder—, sino en territorios más sutiles: en los cuerpos, en los vínculos, en los modos de reunión.

Me interesa lo público como un ensamblaje: colectivos que se reúnen mediante dispositivos, encuentros y herramientas de trabajo compartidas. Después del COVID esto adquirió un nuevo sentido. Me interesa el contagio, lo vampírico, lo invisible. Entregar herramientas que otros cuerpos llevan a distintos espacios, expandiendo esas fuerzas de manera viral. Es una forma de hacer con el mundo sin necesidad de evidenciar el lugar. Allí habita una resistencia: en lo imperceptible, en lo que se filtra.

Vuelvo al agua: al poder que ella tiene de circular entre los intersticios, de habitar estructuras de invisibilidad. Ahí, en lo que fluye sin ser visto, encuentro el lugar para conspirar, para inventar otras herramientas. Me preocupa mucho el espacio de la calle frente a las fuerzas armadas, los ejércitos, la policía. Me incumbe la vida: lo vivo. No me interesan ya los cuerpos muertos. ¿Cuántos más? Lo que me ocupa es cómo gestar otras maneras de resistir. Lo público se ha desplazado al cuerpo: se disemina a través del aire, del contacto. El virus nos lo enseñó: el aire es lo público.

En el proyecto Como es adentro es afuera (2021–2022), realizado con André Lepecki, una de las vías hacia lo oracular fue el olor. Trabajamos con un alquimista para destilar aceites esenciales de plantas del territorio colombiano —sustancias vinculadas con la abundancia y la energía del territorio—. Al inhalarlas, se generaban estados cerebrales que permitían entrar en ese lugar oracular, no desde el discurso ni desde el espacio institucional de la galería, sino desde una experiencia invisible y sensorial. Un espacio compartido que era a la vez poético, político y viral-molecular.

Me interesa ese reverso de lo performático: ya no la gran acción visible, con decenas de performers y presupuestos enormes, sino lo microscópico, lo invisible. Lo poderoso del virus fue precisamente su invisibilidad. Esa potencia indeterminable me fascinó. En relación con el archivo, me impresionaba también: queremos hacer visible lo borrado, pero ¿cómo darle la vuelta a lo invisible para evidenciar otra manera de estar?

Pienso mucho en eso, en nuestras imágenes: ¿cómo hacer des-aparecer una imagen para que surja otra, poético-política, que convoque lo que aún no llega? Lo paradójico es que esa imagen actúa desde la imaginación, pero no como utopía. En la danza, la imaginación opera como gestora de movimiento. La imaginación tiene cuerpo, se encarna, se vuelve gesto. Y ese gesto coreográfico también archiva, porque contiene un conocimiento oracular: anticipa lo que puede sucederle a un cuerpo en el espacio, en el tiempo.

Ahí se abren nuevas formas de pensar lo público: no como lugar físico, sino como un entramado biológico, una red de contagio vital. La pandemia me enseñó mucho, y muchas de esas reflexiones las llevamos al proyecto Como es adentro es afuera. En medio de la muerte global, hablábamos del futuro, de cómo estos procesos —no-objetuales— nos enseñaban otras formas de estar en un mundo en ruinas, atravesado por estructuras necropolíticas.

El virus, en ese sentido, también fue oracular: se adelantó, nos hizo pensar. Algunos textos que surgieron entonces me parecen reveladores. En Dysphoria Mundi, por ejemplo, la escritura de Paul B. Preciado cambia: deja atrás el discurso cerrado, hermético, y abre un espacio accesible donde lo poético y la imaginación son formas de pensamiento. Esa apertura es profundamente política.

Creo que ahí está lo que me interesa del archivo, de lo público y de la imagen: pensar desde otros cuerpos, otras corporalidades en sintonía con naturalezas y tecnologías distintas. Debemos empezar a abrirnos como interfaces. Ya no se trata sólo de “este cuerpo”. Recuerdo a Fred Moten diciendo: “yo no quiero tener un cuerpo”. Lo entiendo. Tener cuerpo se ha vuelto el lugar de toda violencia, no de la vida. El cuerpo, tal como se nos impone, niega la posibilidad de fuga. Por eso pienso que el rol político de las imágenes será inventar formas nuevas de aparecer.

Me interesa ese territorio espectral: entre animar el espíritu y evidenciar el fantasma. No es uno solo, son muchos: todas esas voces que vuelven. Ahora, viviendo en Berlín, percibo el peso de ese legado de lo que se creía imposible que regresara. “Nunca más”, decían. Y sin embargo, vuelve. La ciudad está habitada por fantasmas, por presencias que acechan porque necesitan actualizarse, encontrar vitalidad.

Trabajo con seres vivos: plantas, animales, rocas, agua, viento. Es un aquelarre, una reunión de fuerzas. Estos espacios no convencionales son esenciales. Pero siento que el lenguaje a veces no alcanza. Entre las palabras que tenemos y las que necesitamos, hay un vacío. El español, el inglés: ambos resultan insuficientes. Quizás por eso lo performativo importa tanto: porque el encuentro mismo se convierte en lenguaje.

No debemos seguir reuniéndonos de las mismas maneras. Hay que reinventar los modos de encuentro. En Berlín veo una proliferación de la imagen de la bruja: reunirse en los bosques, invocar lo otro, hacerlo venir. ¿Desde dónde? ¿Con qué voz? ¿Con qué palabras? Las palabras que usamos están desgastadas. Necesitamos acceder al archivo de otro modo, para enunciar desde otros lugares.

Y ahí vuelvo al Sur, a nuestro continente. Siento que la selva es una gran tecnología, el gran archivo de la humanidad, de lo vital. Es un archivo complejo, revelador: todo el acontecer humano está inscrito en el Amazonas. Me pregunto entonces: ¿qué otras selvas son posibles?.

Recuerdo algo que me contó André: en Río, un indígena, al hablar del horror de las quemas, tocó la mesa y le dijo: “esto es la selva”. Esa frase me marcó. La selva va a estar, aunque la devastemos; encontrará la forma de volver a aparecer. Las fuerzas vitales siempre hallan un modo de reaparecer, de transformarse. Y eso me parece profundamente potente: aparecer ya no como imagen fija, sino como algo que puede, también, no estar, o por lo menos no presentarse de manera trazable.

M: Tus respuestas son muy hermosas y están sembradísimas de futuros posibles, de porvenires. Pienso en la agencia que proponés cuando hablás de lo vivo. Pero quiero detenerme en algo en particular: encontrás vida en las plantas y en los animales, y eso todavía responde a una mirada occidental. Tiene todo el sentido del mundo. Pero también encontrás vida en una materia presuntamente inerte. Dijiste “las rocas, el sol”. ¿Cómo concebís lo vivo? ¿En qué momentos esta materia —otra vez, presuntamente inerte— dice “estoy viva”?

MJ: Depende de cómo definimos lo vivo. Me gusta que hables de materia y no de materiales, porque no es lo mismo. La materia tiene una carga vibracional: es física. En física, la materia vibra; todo vibra. Eso es lo que me interesa: eso vivo que vibra y co-vibra, y que por eso se vuelve sónico. Hablo de un elemento sonoro que no es musical, sino de las frecuencias que desprende todo lo que existe en el universo.

Nací en Colombia, el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo, en una familia particular: mi padre era científico y su mano derecha —que se llamaba igual que él, Carlos— era un brujo-curandero. Crecí con dos modos muy distintos de mirar el mundo. Mi padre entendía el proceso de una planta desde fenómenos naturales medibles: el método científico. Y, por otro lado, tenía caminatas larguísimas al amanecer en las que se me mostraba lo mismo desde una óptica completamente distinta. Siempre he habitado esas dos perspectivas para percibir también mi cuerpo: Un campo siempre atravesado por otra cosa —por multiples fuerzas—. Por eso opero desde “el afuera del adentro” de algo, nunca desde un lugar único o central.

En VIRES (2010), por ejemplo, trabajo con los lobos: no necesito mostrar el lobo para que haya un lobo. Aunque en una de las obras efectivamente aparece: camino con un lobo por Nápoles. Es un lobo romano llevado a Nápoles —y Roma y Nápoles tienen una pugna histórica—. Arrastro el lobo sobre un carrito y sucede que el cuerpo es de una migrante, con un atuendo específico, en una acción que pregunta por el poder de una imagen en el espacio público. ¿Cómo operar a través del “espíritu” de un animal embalsamado? La taxidermia es extraña: algo del animal persiste, aunque ya no sea el animal. Queda en un estado intermedio: no es lobo, no está muerto del todo, ni está vivo. Me interesan esos umbrales: cuestionar “qué es lo vivo”. Cuando preguntamos si hay vida en otro planeta, ¿por qué suponemos que toda vida debe parecerse a la nuestra?

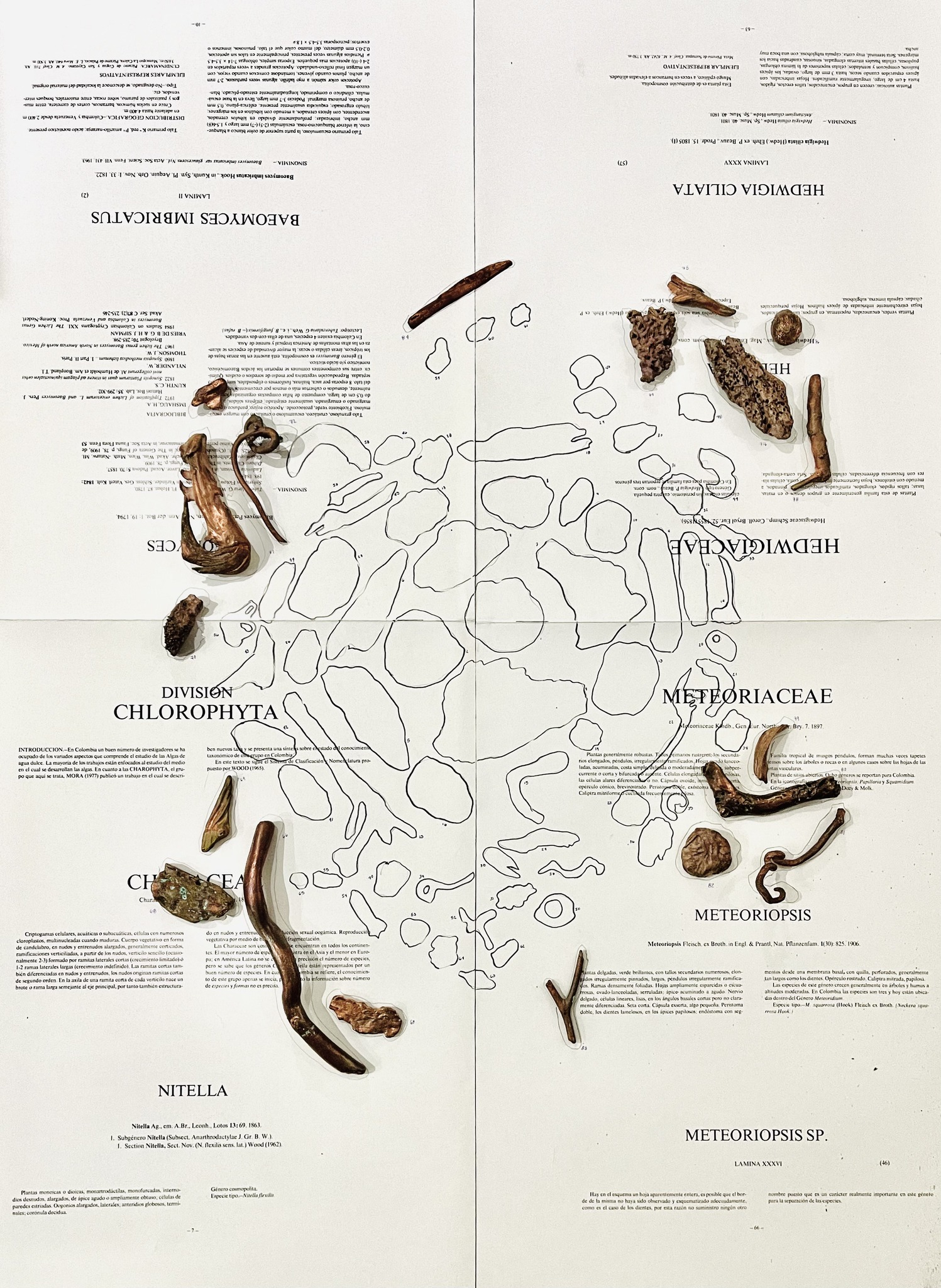

En Como es adentro es afuera trabajamos con cosas traídas por un río que desciende de la Sierra Nevada —territorio sagrado para pueblos kogui, arhuacos y caribes—. El río Palomino entra al mar y arrastra materia; al encontrarse con una contracorriente se forman remolinos donde esas cosas quedan atrapadas meses. Salen al mar y el mar las devuelve. Cuando me topé con ellas, eran “cosas” muy pequeñas, difíciles de nombrar. Además, la niebla que baja de la montaña desdibuja la línea del horizonte: no hay horizonte. Eso es potentísimo. Íbamos con un grupo hermoso: una filósofa, dos actores de un colectivo francés, un biólogo con quien trabajé mucho tiempo y una fotógrafa. Puse esas pequeñas cosas sobre la mesa y algunos días después subimos a la sierra. Le pregunté a un “mamo” —uno de los sabedores— por esas piezas. Me dijo: “¿Dónde las encontró?”. Le conté todo y respondió: “claro que no sabe qué son: si no ve el horizonte y las cosas vienen de más allá, vienen del futuro. Por eso no las puede nombrar”. Ese no poder nombrar, ligado al futuro, me pareció deslumbrante. “Entonces —sugirió— le toca hacer una arqueología del futuro y buscar estrategias particulares para comunicarse con ellas, porque nadie sabe cómo hablar con ellas”. En ese momento, surgió la idea de conformar un oráculo con estas 307 cosas.

Ahí se activó el proyecto con André. Empezamos a trabajar con péndulos para preguntarles de dónde venían, a dónde querían ir. Horas y horas. Colaboré por Zoom con una penduladora profesional en Berlín; también realicé sesiones de co-dreaming con Meg Stuart para entender cómo se movían, por ejemplo. Desplegamos estrategias que eran innombrables en el medio del arte en ese momento. Sonaban impensables. En la danza, toda estrategia que posibilite articular otros lugares de movimiento, es viable porque hay una gran confianza en el cuerpo: el cuerpo como traductor de un archivo al que no se accede a través de un lenguaje dado, sino más bien a través de una experiencia que debe construir un acceso para “intra-actuar” no con “objetos”, sino (como diría Fred) con las “cosas”.

Creo que en ese momento pocos entendieron este proyecto: saliendo del COVID, estábamos pensando el futuro. En Colombia no tenemos una articulación de memoria tan clara como en Argentina, pese a la violencia, a los muertos y desaparecidos. Una estructura que me impresiona es el Centro de Memoria que intentaron construir en Bogotá y no han logrado concluir: un edificio gris, fantasmagórico, en la mitad de dos arterias viales. Una imposibilidad de darle forma a la memoria. Es fuerte que hayamos querido darle forma a la memoria con una estructura de cemento en un nodo de tráfico, sin entorno vivo. En esas formas, el estado manifiesta su imposibilidad de gestar memoria, y a través de esa deficiencia, opera el poder.

Por eso me interesan las rocas: allí ya está la memoria. El río Magdalena contiene la memoria de la historia de Colombia en su sedimentación, en sus aguas, en su trazo y en sus relaciones con los pueblos y valles; en el agua que literalmente bebemos. El sistema hídrico colombiano es un archivo del proceso histórico nacional del que los humanos no hemos sabido ocuparnos, pero está ahí. En la relación con estos otros cuerpos —más profundos, densos y complejos que lo humano— vamos a encontrar el archivo: en el derrelicto, en el mar, en aquello que flota, llega, sale y narra una historia que ocurrió pero que se manifiesta en el presente, ya sin función específica: ya no es objeto, ni fue lo que fue, pero potencializa otra lectura y deja abierta la posibilidad de avanzar.

En el proyecto de NC (Como es adentro es afuera), este proceso quedó plasmado en un manifiesto escrito con todas y todos los performers: veintiséis colaboradores pensando qué pasa después del naufragio y cómo se escribe con lo que queda. En ese manifiesto la escritura opera como imagen: invoca y evoca otra posibilidad de configuración visual y corpórea.

M: Es evidente que el cuerpo ocupa un lugar central en tu trabajo. Me acuerdo mucho de Barbara Kruger: me parece interesante abordar la idea del cuerpo como campo de batalla, sobre todo, pensando en otros tópicos que aparecen en tu obra, y que tienen que ver con la violencia, con la falta de memoria o con la memoria como problema. También pienso en el trabajo de María Teresa Hincapié y de Marina Abramović y en cómo te inscribís en esa genealogía. En algún momento hablaste del cuerpo como archivo. Es una relación muy extraña: otra vez, al archivo lo planteás como sustancia pero, en general, la primera impresión que puede darnos un archivo es la de un espacio que tiene documentos juntando polvo. Derrida diría: es un domicilio de la historia. El cuerpo, por su parte, es efímero. ¿Cómo abordás esa tensión entre el cuerpo como materia efímera y el archivo como algo que tiende a la eternidad, que se pretende perpetuo?

MJ: Me interesa mucho el deseo de archivo que ocurre en el cuerpo. Siento que, más allá de la temporalidad corta del cuerpo humano, hay una manera de transmitir a otros cuerpos.

Voy a hablar un poco de la exposición en el MACBA, en Barcelona, en relación con el archivo —con lo que se considera el archivo de María Teresa “según el board que maneja su estate”: ¿quién determina qué sobra y qué forma parte de un archivo?

En principio, me interesaba hablar sobre la inconsistencia de los archivos que parecen ser tan concretos, específicos e inamovibles. Éste era, para mí, el primer gran problema del archivo de Hincapié. En segundo lugar, me parecía importante pensar la retrospectiva de María Teresa en el MACBA: otros curadores habían intentado hacerla y, por alguna razón, no se podía. El fantasma de María Teresa acechaba, se negaba a ciertos tipos de formas en el museo. No se dejaba atrapar. La gente trabajaba años y, de repente, el proyecto se caía. Lo intentaron museos grandes y pequeños, curadores de Colombia y del exterior…

De pronto, en la articulación que logran Emiliano Valdés y Claudia Segura, aparece una comprensión distinta: no se trataba sólo de revisar lo que el board denominaba como “obra de María Teresa” y lo que señalaba como archivo, sino más bien de articular otras voces que en vida se relacionaron con Maria Teresa para ver cómo se podía animar aquello que aún no había sido animado. Eso incluía, por ejemplo, a su hijo Santiago —lo cual implicaba también el legado genético entre madre e hijo—, y que se articulaba en torno a una obra canónica de María Teresa (Una cosa es una cosa. 1990), y otras en las que ambos interactúan.

Ese gesto fue hermoso, porque abrió un lugar de acceso a María Teresa. Cuando me llamaron, la pregunta era: “¿cómo vamos a reactivar todo esto?”. No me atreví a reactivar nada de María, porque ella nunca dejó constancia de que quisiera que eso sucediera; pero puedo hablar desde la “experiencia con su sombra”. Una sombra que no era visible salvo para quienes estuvieron muy cerca de ella y que para mí era fundamental: Su sombra alentaba esos trabajos impresionantes sobre lo sagrado, el caminar —una forma de caminar lenta, venida del Butoh— y los lugares del silencio.

Yo ya había participado en la exhibición Do it 2013, curada por Hans Ulrich Obrist. Me habían dado unas instrucciones de María Teresa, según las cuales ella nunca hablaba directamente con el público: se comunicaba a través de otra persona, una figura mediadora. Me interesó mucho ese lugar del “segundo mensajero”[1], de quien transmite los mensajes de un mundo a otro. En mi re-interpretación, decidí que no sería yo, sino un pájaro, quien llevaría los mensajes de lo sagrado en Latinoamérica, considerando que María Teresa estaba vinculada al pensamiento ancestral y al mundo indígena. Los mensajes emitidos en Colombia eran llevados a la galería en Manchester por un buitre blanco. Fue un gesto potente, porque implicaba una relación con su práctica budista y al mismo tiempo articular el tiempo ritual. Los mensajes escritos desde el Putumayo (sur de Colombia) se transmitieron al entrenador del pájaro en Manchester, que finalmente, amarraba el mensaje en la pata del buitre que entraría en la galería con ese mensaje para ser leído al público que estuviera presente en el espacio.

Me interesaba retomar esas dinámicas —transmisión, mensajería, tecnología— en torno a una articulación colectiva. Quería hablar del cuerpo de trabajo de María Teresa, no sólo desde lo pedagógico, sino en su dimensión espiritual: encontrar lo sagrado en lo cotidiano, en lo simple pero inesperado, ahí donde habitaba el verdadero potencial de su obra.

En la retrospectiva participaron tres artistas invitados, uno de ellos Mapa Teatro. Yo sabía que su obra recuperaba un registro con la voz de María Teresa, la única presencia real en el espacio. Por mi parte, propuse un dispositivo que reunía herramientas desarrolladas durante diez años de trabajo. Convoqué a una de audición concebida como taller y a los artistas asistentes les entregué esas herramientas para explorar las formas de acceso a la obra de María Teresa. Luego, ellos mismos eligieron quiénes trabajarían con el archivo resultante del taller.

Al final de la experiencia, les pregunté quiénes podían trabajar cinco meses dentro del museo. Porque dentro del museo, los cuerpos son problemáticos —especialmente el cuerpo del bailarín—. Trabajé con artistas provenientes de la danza, pero que no bailarían: les pedí renunciar a ese archivo que tenían como bailarines sin renunciar a su capacidad corporal. En el MACBA no se trataba de bailar, sino de estar.

Cuando ellos propusieron el grupo final, hicimos un segundo taller intensivo en el que les entregué el resto de las herramientas, para luego ingresar al museo y elaborar una estructura donde “una cosa no es una cosa”. Ese giro ampliaba el sentido del trabajo de María Teresa y también cuestionaba la exposición de los cuerpos: una estrategia colonial en la que los cuerpos se muestran para ser vendidos. Fue lo que ocurrió con la esclavitud: exhibir los cuerpos, demostrar lo que podían hacer, venderlos y redistribuirlos mediante coreografías de control, poder y terror, para producir una configuración del Estado a través de los cuerpos de “otros”.

Me preguntaron si quería ocupar un sitio del museo y respondí: “no, nosotros vamos a estar en los espacios de flujo y tránsito del museo”. No podía anticipar qué ocurriría con los cuerpos, porque eso habría implicado controlarlos; me habría convertido en la figura hegemónica de la artista que dirige a otros dentro de un dispositivo expositivo.

Durante el proceso se produjeron encuentros muy complejos con los archivos: ¿cómo se archiva un cuerpo de trabajo efímero? Cuando ves moverse a un bailarín, sabes de dónde provienen sus piernas, su espalda, su técnica. No hay nada más severo que el archivo del cuerpo. Esa severidad me interesaba para revertir, simultáneamente, la lógica del museo. Eran capas de cuestionamiento sobre el concepto de archivo, la danza y la performatividad en torno al archivo específico de Hincapié y el “board que controla el estate de Maria Teresa Hincapié”. El board se ocupa de solidificar y garantizar que, a través del tiempo, las estructuras y dispositivos del trabajo de María Teresa permanezcan iguales, en contraposición con el trabajo de Hincapié y muy a pesar de su naturaleza como performer.

Pero lo más bello de María Teresa era justamente su lado oscuro —lo no visible—: una vez terminado el performance, destruirlo todo para volver al mundo humano, ensuciarse, regresar a la fiesta. Volvimos sobre esos lugares insospechados, acudimos a los momentos de aburrimiento del performer como espacios de manifestación del tiempo. En el museo, después de un mes, no había diferencias claras entre espectador y performer. La acción era inmediata, obedeciendo, por ejemplo, a los ritmos de la luz entre el interior del museo y vincularlo con lo que pasaba afuera.

Trabajamos con más de doscientas cajas que trajimos del Raval, un barrio completamente distinto al MACBA —esa estructura blanca, impecable, distante de la realidad que lo rodea—. Nuestro gesto era el de introducir el afuera —lo que desecha— al museo. Con las cajas, los performers construyeron estructuras, dispositivos sonoros, lugares de exhibición mínima, espacios donde aparecían textos. Luego comenzaron a romperlas, a dispersar los fragmentos: una lluvia de cartón cubrió el atrio del MACBA.

Al cierre de la obra, el grupo de cosas —como se denominaron los artistas invitados— comenzaron a barrer y redistribuir el material: formaron archipiélagos, islas, un “mapa de re-configuración” que contenía el trazado de todo lo que había ocurrido en esos cinco meses. Lo recogieron todo, lo metieron en el carrito de basura del museo y salieron. Una exposición “cero residuos”. Cero: nada… un salto al vacío.

Me alegra ver que los trabajos de los artistas que participaron en ese dispositivo —tan invisible y, sin embargo, tan potente— ya no son los mismos. Para mí, ése es el archivo más poderoso, porque se re-distribuye, funciona como un virus. Yo ya no lo firmo. No es el “método Abramović”; es una manera de trabajar con el mundo, una herramienta viva.

Ahí está el archivo más importante. Ahí también está lo público: en cada cuerpo, en cada cosa con la que trabajamos. Porque puedo trabajar no sólo con otros cuerpos humanos, sino con las cajas, con el pasto, con el paso del sol en el MACBA. ¿Qué lugares se iluminan? Hay algo vampírico en eso: esconderme de la luz y volver a aparecer en los momentos de menos claridad.

El archivo real es un lugar donde “algo aparece, se manifiesta, prolifera, contamina, ensucia y sigue viajando”. Esto, para mí, es profundamente poderoso.

M: En suma, hay belleza en el archivo. Quiero insistir en el cuerpo, pero trayendo una breve reflexión de Nancy. En un momento, plantea la tensión entre ser y, al mismo tiempo, tener un cuerpo. Entre la ontología y la propiedad. Dice: “el cuerpo es nuestro y nos es propio en la exacta medida en que no nos pertenece”. Nuestro cuerpo no es sólo algo nuestro sino también nosotros mismos. Esta (im)propiedad es un problema no menor cuando pensamos en la relación entre performance y cuerpo, pero además, cuando pensamos en el cuerpo como archivo. Si, tal como proponés vos, el cuerpo es un archivo, y el cuerpo es nuestro sólo en la medida en que no nos pertenece, entonces ese archivo es también, al mismo tiempo, una tensión entre el ser y el tener. ¿Cómo pensarías la tensión según la cual tendríamos un archivo pero al mismo tiempo lo somos?

MJ: Cuando piensas en el archivo, casi siempre lo imaginas como algo externo, localizable. Pero no hay nada más complejo que encontrar eso —eso que crees afuera— adentro. Cuando miras hacia dentro, es muy difícil identificar una sola cosa, porque esa otredad, eso otro que parece estar afuera, también está adentro. No hay nada que esté realmente ni del todo adentro ni del todo afuera. Es una transitoriedad, un estado intermedio en el que, a veces, ubico ciertas cosas que me permiten materializar aquello que considero exterior a mí. Pero ese “mí” nunca fue tuyo o mío.

En ese sentido, el archivo se vuelve oracular. Ésa es su belleza: yo tengo una subjetividad, un poder por ser quien soy, pero eso no importa tanto, porque si ese poder está contenido en una sola línea de acción, si no vibra ni coexiste con otros, no significa nada. Alguien dijo alguna vez: “cuando estamos en colectivo somos civilización; estar solos es casi obsceno”. Lo individual, por sí solo, sólo trae ruina. Sólo cuando entras en el campo de “lo colectivo”, lo vital, lo oracular puede aparecer.

Ricardo Basbaum, que ha trabajado mucho sobre comunidad, crítica institucional y la cuestión del “yo”, tiene un trabajo bellísimo: entrega camisetas a una comunidad que tienen impresas las palabras “tú” o “yo”[2]. En cierto momento, alguien pregunta: “¿dónde estás tú?”. Entonces, quienes llevan la camiseta con “tú” deberían reunirse, pero nadie responde, porque el lenguaje se vuelve completamente movible. ¿En qué momento ellos son “ellos” y yo soy “yo”, si llevo una camiseta que dice “tú”? ¡Soy “ellos”, también! Allí comprendes que nada es realmente localizable.

Nuestro gran problema, en casi todas las prácticas, es tratar de ubicar algo de manera tan determinante que no se pueda mover. Y lo que no se mueve no permite. Esos lugares rígidos se vuelven lugares de muerte, de control, de extermino.

Mira lo que ocurre en Estados Unidos: “no queremos que nada se mueva; vamos a borrar todo lo que mínimamente se estaba visibilizando. Vamos a operar desde la universidad, desde el estudiante, desde los inmigrantes”. Siempre es más fácil ubicar el mal en el otro, en el que habita el bosque, en los países del llamado Tercer Mundo.

Y yo amo ese lugar del “Tercer Mundo”. No hay nada mejor que haber sido nombrados así en este momento, porque “Tercer Mundo” designa un lugar “que aún no está, que aún no existe del todo”. No hemos terminado de existir. Europa, en teoría, “descubre” América, el Nuevo Mundo. Y eso es potentísimo, porque la única manera en que Europa pudo concebir otra vida, otro comienzo, fue cuando se dio cuenta de que existía algo “otro” que no tenía nada que ver con ella. Y claro, la única estructura que conocía —porque es su estructura histórica— fue la de la opresión: “esos son los salvajes, no hablan nuestra lengua, no tienen un solo dios; vamos a darles el lenguaje, y el legado de la religión”.

Por eso me resulta tan difícil hablar en español: está minado, determinado, atravesado por esa herencia, aunque conserve su belleza. Lo mismo ocurre con el inglés. Estoy en una gran problemática, porque ocupo lugares indeterminados: no soy lo suficientemente colombiana cuando estoy en Colombia; tampoco soy estadounidense cuando estoy en Estados Unidos, porque soy latina. Mi trabajo no parece latinoamericano en su estética o en su discursividad, pero tampoco es europeo: en este orden de ideas, mi trabajo se ubica siempre en la selva.

Esa indeterminación hace difícil que mi trabajo encaje en ciertos círculos curatoriales, porque no permite un “cerramiento”. Cada uno de mis proyectos cambia de dispositivo, de naturaleza, de relación, de encuentro. Mi cuerpo mismo aparece o desaparece, se vuelve indeterminado.

Y siento que esos lugares consolidados y rígidos sólo producen múltiples formas de violencia que eliminan cualquier posibilidad de diferencia. Toda esta oleada de ultraderecha que se nos vino encima responde a eso: a la idea de que el archivo debe permanecer en un solo lugar. Y custodiado por un solo dios. Pero ¿dónde debería estar el archivo? Para mí, en el mar. Ese lugar tan poderoso y tan bello. Pensar el archivo como sedimento, como algo que se levanta, que emerge y se hunde. En ciertos momentos vemos unas cosas, y en otros, debemos ir a visitar otras. En ese vaivén está la posibilidad de lo vital, de la indeterminancia.

M: Una pregunta un tanto inocente que podría hacer es si encontrás algo de la estética de lo relacional en tu trabajo, si te interesa ese concepto o si no suscribís al pensamiento de Bourriaud, si te invoca la creación de “utopías efímeras” en las que lo que importa no es tanto el objeto, sino, sobre todo, la relación.

MJ: Estoy haciendo una revisión de ciertas herramientas que se gestan desde la danza. El trabajo del bailarín es siempre colectivo. Funciona de una manera muy distinta a la de los artistas visuales, que tendemos a operar desde un lugar más aislado.

También reviso ese lugar de la niñez, en el que me relaciono con múltiples seres al mismo tiempo: estoy conociendo, recorriendo, caminando; soy un poco nómada, sin un lugar determinado. El momento en que los artistas visuales se dieron cuenta de que existía una forma mejor de trabajar —que ya existía en otras prácticas— lo llamaron “relacional”. Siento que ahí hay algo importante.

La danza, por su parte, comenzó a preguntarse por el rol del coreógrafo y también del dramaturgo. Estas preguntas o inserciones son fundamentales en cuanto a lo estructural. El bailarín contemporáneo propone otra forma de trabajo: juntos, gestamos preguntas, generamos movimientos para luego observar cómo esa traducción opera dentro de una forma y una temporalidad específica.

Mi trabajo se sitúa en el encuentro. Un encuentro delimitado con líneas borrosas y porosas. Me interesa agenciar una serie de encuentros a partir de preguntas. En ese sentido, es un trabajo minado, incierto: comparto una serie de preguntas, trabajamos sin garantías, sin saber con precisión el resultado final. No hay nada determinado o productivo. Lo que me interesa es todo lo que ocurre, lo que se manifiesta en el intermedio de estas acciones.

Ahí vuelve el concepto de sustancia: algo que va adquiriendo formas, que de repente se deshace, que puede no funcionar en el sentido práctico del pensamiento occidental pero que revela otras formas de reunirnos y vincular —una materia aglutinante—. Este espacio de intercambio —de re-unión— funciona como membrana. No me interesa tanto lo relacional en el sentido estricto que propone Bourriaud; me interesa la relación en cuanto a su capacidad vibracional y de apertura.

No me atraen los grupos cerrados. Por eso me interesa la interacción con otras entidades: con las rocas, el viento o la luz. Porque dislocan el lugar central de lo humano y permiten que surjan otras preguntas, otras formas de estar.

¿Cómo estoy con la luz? ¿Cómo estoy con una piedra? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo entran estos cuerpos en mi espacio y cómo me mueven? ¿Cómo me conmueven? ¿Cómo opera esa relación y a dónde me desplaza? Todo se vuelve mucho más interesante cuando me relaciono con estructuras no necesariamente humanas.

Nunca he considerado mi trabajo como una obra relacional en el sentido de Bourriaud.

M: Insistiré en las relaciones, pero desde otra perspectiva. En este caso, la relación entre el cuerpo y el archivo, pero sobre todo pensando en la temporalidad o en el tiempo como materia prima de tu trabajo. Es evidente que hay algo del tiempo que te convoca, que te preocupa, que te llama. Me pregunto si creés que en tu trabajo, o incluso fuera de él, existe algo así como una política del tiempo

MJ: Me interesa mucho la política del tiempo porque tiene que ver directamente con las formas como nos relacionamos. En mi trabajo, la duración, no opera igual que en el caso de Marina, por ejemplo. A mí me interesa el tiempo porque entiendo que cualquier relación con otro cuerpo —el que sea— tiene que ser relevante, intensa y metafísicamente poderosa para ambos. Ese intercambio requiere de un tiempo —una donación de tiempo—, y esa es mi propuesta: yo te doy mi tiempo y tú me das el tuyo.

Eso sucedió en el MACBA. Creo que fue conmovedor para los espectadores ver a los performers estar en el espacio de una forma tan abierta y generosa. El trabajo duracional no es fácil: pasas mucho tiempo solo. Allí operan las políticas de atención, y con ellas la economía del tiempo, y del cuidado.

Cuando establezco una relación temporal con cualquier cuerpo, esa relación implica cuidado. Implica un detenerse, un estar quieta contigo, compartir un momento. Cuando formulo esa pregunta al espectador y el espectador no tiene tiempo, algo se revela. Y ahí está la gran belleza de las obras que se orquestan a través del tiempo: no en lo que son, sino en lo que revelan.

Otra vez aparece el aspecto oracular: el tiempo te permite ver lo que está pasando, aquello que no sería visible sin la obra y sin esa duración. Porque estar es una de las cosas más difíciles. La gran pregunta es esa: ¿cómo podemos estar en un tiempo en el que nadie está? Vivimos en una época de consumo de tiempo y de atención fragmentada. Nada a lo que se le dediquen más de dos minutos parece importante. Queremos verlo todo, pero no nos detenemos en nada. Y, al mismo tiempo, no hay nada más valioso que el tiempo.

Lo duracional siempre implica una economía. En el sentido práctico, lo más costoso de una exposición es tener cuerpos en el espacio. ¿Cómo se remunera un cuerpo presente durante tres o cuatro meses, trabajando de ciertas maneras? No hay cómo pagar eso. Es invaluable. No tiene precio.

En el MACBA se hizo un trabajo muy riguroso para remunerar a los performers, reconociendo su trayectoria, su tiempo, su disposición y la dificultad del proceso. Cuando entras en esos territorios, se revelan también muchas cosas sobre el museo: ¿para qué está el museo?, ¿cuál es su temporalidad?, ¿por qué existe?, ¿qué preserva y qué conserva?

Recuerdo una anécdota. Mientras trabajábamos en la exposición, entraron unos visitantes y preguntaron al guardia: “¿dónde están las exposiciones?”. Nosotros estábamos allí. El guardia respondió: “pueden pasar por aquí, la visita guiada empieza del otro lado”. Alguien preguntó: “¿pero estos no son performers?”. Y él contestó: “no, eso no es arte”. Yo estaba cerca y lancé una pregunta al atrio —que funcionaba como un gran altavoz—: “¿qué es arte?”. La pregunta empezó a resonar en todo el museo. Desde arriba alguien respondió: “¿esto es arte?”.

Ahí se activó una economía de tiempo y una política temporal, viva, que amplificó esas preguntas y las volvió urgentes. Porque si no estamos en el museo, si no estamos dispuestos a escuchar, si no dedicamos tiempo a oír lo que pasa en ese espacio, nada ocurre —nada se revela—. Es ahí donde esos gestos adquieren potencia.

Tuvimos la fortuna de contar con una aliada extraordinaria: Elvira, la directora, cuya visión del museo es completamente distinta de la tradicional. Ella se pregunta: ¿para qué está el museo?, ¿qué alberga?, ¿qué posibilita? Y eso cambia todo. El museo, más que conservar, tiene la posibilidad de ofrecer un espacio que puede ser ocupado por un tiempo, que se vuelve coreográfico: un tiempo y un cuerpo en relación con una serie de espectadores —más allá de las obras tangibles y menos efímeras—.

En mis últimos trabajos, la política del tiempo se ha convertido en política vital. No se trata del tiempo como resistencia física o hazaña —esas pruebas de 24 horas sin comer o sin ir al baño—, sino del tiempo como sostén de lo vivo. Se trata de mantener algo vivo dentro de un lugar que nunca ha sostenido lo vivo, porque el museo es, esencialmente —o hasta hace muy poco—, un archivo inmóvil, rígido.

Entregarle al museo ese lugar que debe albergar “lo vivo” transforma la noción misma de archivo: el archivo no está ahí, determinado, o con dueño. En la medida en que el museo permita estos movimientos, el archivo entra al mar y se vuelve de todos.

Ya no soy yo, ni la obra. Son las preguntas que compartimos, las respuestas que como luces aparecen gracias a un trabajo colectivo, en un espacio público, para que el público también se las lleve. Y ojalá que esas preguntas viajen, se transformen, y regresen al mar: ese espacio donde transcurre la vida, humana y no humana.

M: Ponés bastante énfasis en la dimensión de lo oracular, lo cual me invita a insistir con la potencia anticipatoria de un archivo. ¿En qué sentidos aparece el archivo como oráculo que nos muestra el porvenir? ¿Qué puertas abre hacia esos futuros? Dijiste también que hay una potencia en el Tercer Mundo, en el Nuevo Mundo. Además, mencionaste la selva como archivo. Uno asocia el Tercer Mundo a lo selvático, como lo otro del proyecto civilizatorio. Pienso: ¿en qué sentido aparece el archivo como oráculo? ¿Ese mundo por venir es un Tercer Mundo, un mundo atravesado por la selva? ¿Encontrás relaciones entre estas cosas? ¿Describirías ese Tercer Mundo como un mundo oracular?

MJ: Fred Moten habla de fugitivity —esa continua fuga. Yo estoy planeando siempre a adónde irme, cómo salirme, aunque nunca haya un lugar al que realmente vaya a llegar, porque la libertad sólo se encuentra en la fuga. Es poder pensar que puedo escapar de un sistema de opresión o una serie de leyes que operan en contra de la posibilidad de moverme.

Moten cuenta la historia de una mujer que, luego de haber vivido toda su vida como esclava, logra comprar su libertad. Puede irse a cualquier otro sitio y, sin embargo, decide regresar al mismo pueblo donde fue esclava. Porque lo que se le exige, si viaja, es dejar atrás su gente. Y para ella, su gente, “eso colectivo”, prima antes que la libertad individual.

Lo oracular no se presenta en la noción de que algo más allá es “mejor”, si ese más allá está minado por el exilio y por la soledad. Por un lado, está la ilusión de “lo mejor” en soledad —privado de lo colectivo—, que implica una otredad determinante: cuando llegas a otro lugar, siempre eres el otro. Una segunda opción estaría en la posibilidad de ser libre —en el mismo sitio donde fuiste esclavizado— pero en compañía de un colectivo que permite y agencia lo oracular de otro modo: imaginar otra manera de moverse, de cantar y de emprender nuevas fugas que habiliten dispositivos alternos para gestionar libertad sin exilio.

Pienso en la selva: el lugar donde se evidencia la mayor violencia ecológica-colonial, donde se manifiesta el instrumento patriarcal-binario y el desastre del sistema de capital al que pertenecemos y del que no hemos podido fugarnos. La aniquilación de la selva es la materialización de nuestra propia destrucción.

Voy a usar otro ejemplo: Caperucita Roja. Trabajé mucho en torno a ese texto cuando empecé a leer Uno o varios lobos de Deleuze y Guattari. No sé por qué llegué allí, pero me pareció fascinante volver a esa historia. La pregunta que surgió fue: “¿por qué la abuela vivía en el bosque?”. Y empecé a entender lo que realmente ocurre dentro de ese relato infantil donde, en apariencia, se le dice a la niña: “ten miedo de lo que está afuera, en el bosque; cuidado con el lobo feroz”.

Esa ferocidad de lo otro —lo salvaje, lo oscuro— construye el miedo. Pero Caperucita —en mi versión— oye el llamado de lo salvaje, de lo libre: un aullido que resuena desde lejos y entra en su imaginario. Todo conspira. Finalmente, Caperucita renuncia a lo colectivo conocido —pero opresor— y comprende el régimen que opera sobre su propio cuerpo. Hay un sistema que le dice: “no salgas del pueblo, no salgas de la casa, no escuches lo que está afuera”. Una vez que se encuentra con el lobo, y deviene lobo con su abuela, llegan los cazadores —el brazo armado de su circulo social— y matan al lobo para devolver a la niña a su lugar de origen y restaurar el orden.

Si le preguntas a un niño cuál es el personaje más fascinante del cuento, no es Caperucita, es el lobo. En la antología de mi trabajo en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, hice un taller con niños, donde hablábamos de los lobos, y efectivamente, para ellos el personaje más importante era el lobo. En Colombia ni siquiera hay lobos, lo cual lo hace aún más bello: el lobo es pura imaginación, es una fuga al lo posible que existe y emerge sólo en el afuera, en el bosque.

La figura del lobo es poderosa porque obliga a pensar otra manera de estar con el mundo. Te saca de los lugares canónicos, del archivo fijo, y abre la posibilidad de que otra voz, otra historia, otro registro —que sólo habita la selva— se manifieste.

La selva, además, es como el mar. También la llaman el infierno verde, por su extensión, su dificultad, su complejidad, por la cantidad de entidades que la habitan, por los espíritus que la sostienen. Me parece esencial esta noción de lo que viene en eso que ya está, pero al que hay que hacerle un “campo” para que se manifieste; ese instante de manifestación y potencialidad reveladora opera en la selva a través de su capacidad de archivo.

Cada vez que alguien cuenta Caperucita Roja, el cuento es distinto. Esa multiplicidad y ambigüedad narrativa constituyen también la potencia invisible del archivo. En las cosmovisiones indígenas, toda articulación del mundo espiritual y la naturaleza ocurre a través de la oralidad. Por eso es fundamental conservar a quienes pueden articular, desde la voz, un archivo milenario.

El cuerpo es el garante del archivo, el vehículo de transmisión. Y el acto de transmisión permite y necesita la actualización. En el trabajo que hice con los nukak —Todas las selvas posibles—, en el Amazonas colombiano, pude ver que la única manera en que un nukak transmite conocimiento es caminando la selva: en movimiento, señalando, mostrando. Ese conocimiento no se vuelve visible si no se inscribe en la selva y se revela a través del acto de caminar que es también un acto revelador. La voz y el movimiento son los elementos esenciales en la animación del archivo.

Creo que ahí se resume todo lo que hemos venido conversando: el lugar del archivo, las políticas del tiempo, la economía de atención, el cuidado, las relaciones y las alianzas (porque insisto: no es lo mismo una relación que una alianza).

En el discurso conceptual del arte contemporáneo, muchas veces abigarrado y cerrado, los accesos al performance se vuelven difíciles incluso para quienes formamos parte de ese mundo. Los discursos se encriptan, se repliegan sobre sí mismos. Y siento que debemos abrirlos, hacer que haya algo más democrático en lo que hacemos.

No hablo de simplificar, sino de proponer un nuevo grado de sofisticación en cuanto al acceso; porque creo que eso ya está implícito en la selva: no hay tecnología más sofisticada que la selva. No existe tecnología más avanzada que la que opera allí. La selva ya sabía de inteligencias artificiales; los hongos la tendieron sobre el sustrato hace mucho tiempo. Nosotros apenas lo estamos entendiendo, pero ya estaba ahí.

Se trata, entonces, de desplazar, de democratizar la mirada en el sentido más práctico. Hablamos de resistirnos a los espacios excluyentes, pero muchas veces los dispositivos que generamos son tan complejos y arrogantes, que terminan replicando el mismo archivo de exclusión que pretendemos resistir.

El llamado es a co-habitar un lugar donde podamos construir un mundo juntos, abrir accesos para que otros sean parte de… De lo contrario, seguiremos atrapados en prácticas ensimismadas, olvidando que en la alianza se encuentra el verdadero poder político, al igual que en la escucha y en el movimiento compartido.

M: Volviendo a lo espectral, hablabas de una especie de genealogía de espectros, de espíritus que están ahí. Quisiera recuperar la figura del espectro, tal como la propone Derrida, como algo que no está ni presente ni ausente, sino que está asediando. Es una imagen muy hermosa porque corre precisamente el binarismo entre presencia y ausencia. Un asedio, por lo demás, eminentemente político: hay un pasado cancelado por la victoria del neoliberalismo que es capaz, todavía, de pulsar el presente. Y pensaba: ¿cuáles son tus espectros o fantasmas? Porque, además, establecés una diferencia entre el espíritu y el fantasma en tu trabajo. ¿Cuáles son aquellos que quedaron fuera de tu archivo, pero que todavía te asedian? ¿Qué huellas dejan en tu obra?

MJ: Voy a ser muy práctica en esta respuesta. Creo que logré deshacerme del acecho de los fantasmas de María y de Marina. En el caso de Marina, me acechó durante mucho tiempo esa presencia. Me tomó casi diez años de trabajo salir de su vibración tan potente. Cuando haces larga duración y fuiste parte de lo del MoMA, es como si no pudieras separarte de ella nunca más, como si todo tu trabajo se debiera a Marina. Pero mi línea de trabajo es totalmente diferente. Me interesan otras cosas, me interesa la duración por razones distintas. Me tocó dedicarme a mediar ese fantasma dentro de mi propia práctica hasta poder expulsarlo a través de otro trabajo. Eso sucedió cuando volví a lo coreográfico, a lo colectivo —un giro que también coincide con mi entrada a FLORA, que representa la parte pedagógica de mi práctica—.

De manera muy categórica, logré también cerrar el acecho de María Teresa con lo del MACBA. Allí le di su lugar: me abrí y le dije, “aquí estamos, vamos a trabajar contigo”. Y la oigo, en la obra de Mapa Teatro, recitando las instrucciones de Una cosa es una cosa, uno de los textos más bellos que pueden leerse: de una simpleza inmensa, pero que enlaza universos de movimiento, políticas, economías y tensiones que lo vuelven un texto complejo. Logré, de alguna manera, exorcizar a María de mi práctica. Fue un acto de reconocimiento, de honrar su proceso: decir “¡qué trabajazo el suyo!, ¡qué cosa tan increíble!, ¡qué mujer!, ¡qué legado tan enorme!”. En sus inicios, María Teresa fue la única artista en América Latina que hablaba abiertamente del problema ambiental. Nadie hablaba de eso. Nadie. Y ella lo señaló en todo su trabajo: el drama, el horror de lo que se venía. Lo vio venir.

Los performers son oraculares: personajes abiertos a fuerzas impresionantes, de las que a veces no son del todo conscientes en su época pero que, al revisarlas, muestran lo adelantados que estaban. A María Teresa la reconozco como parte de mi genética. Cuando dimensionas el archivo dentro de tu propia genética, los fantasmas dejan de serlo: se vuelven constitutivos, parte de ti, de tus moléculas. El fantasma está ahí, presente en su ausencia, pero ya no me acecha. Y lo mismo con Marina.

Lo que sí sigo animando —y suena romántico, lo sé— son los amores de mi vida. Mi amor por Borges. Su espíritu. Siempre lo llamo. Cada vez que voy a escribir algo, lo invoco. Tengo sus textos siempre cerca de mí. Nueva refutación del tiempo me obsesionó. Lo leía y lo releía, y me decía: “¿qué es esto tan increíble?”. Me conmueve profundamente. “El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego”. Esa cualidad laberíntica, esa biblioteca que se transforma: todo eso habita en mi trabajo.

También está el espíritu de Derrida, a quien amo por esa otredad tan bella que trae a mí desde un lugar más conceptual. La presencia de muchos biólogos y personas que trabajaron junto a mi padre con la naturaleza, no como algo ajeno o como paisaje, sino como entidad que opera en y a través de mí y de cada uno de nosotros. Nunca he sentido que mi cuerpo sea mío.

He tenido grandes conversaciones con comunidades indígenas que me han permitido acceder a un conocimiento no tradicional, no occidental. Me interpelan. Muchas veces me hacen dudar de cosas que creía verdaderas, y esa duda me renueva.

Conservo los espíritus. Hay una obra que hice para la Bienal de Danza: un audio extenso en el que hablo de todo mi recorrido, de cómo soy un poco mapuche, un poco arhuaca, un poco kogui, un poco ballena, un poco canto, un poco todas esas cosas que siento que resuenan en mí. Ya no tengo veinte años, ya no estoy tratando de probarle nada a nadie, ni de resistir tanto, ni tengo un súper cuerpo. Estoy enhebrada de otro modo.

Ahora intento entender cómo podemos vivir, cómo alentar los espíritus que nos mantienen vivos. Si no existe ese espíritu que nos anima, si no tenemos esa melancolía, esa franqueza para conmovernos con el mundo, entonces no vale la pena estar vivos. Es importante la honestidad de decir: “me dejo tocar por el mundo, pero aquí sigo”. Ése es el espíritu. Ése es el acecho: una atención constante.

A veces, cuando camino por Berlín, siento un acecho distinto, un acecho aterrador. Y me encanta el miedo que surge con el acecho, con la posesión; pero prefiero los espíritus que me permiten entender y animar formas vitales a pesar de la muerte. En resumen, ya no me acecha ningún fantasma: tengo los espíritus que me animan.

Ellos traen vitalidad, me permiten comprender que hay algo que, aunque proviene de una trama histórica gigantesca, sigue cargando eso vital. Hay mucho de pensamiento ancestral en esto: mi vínculo con los espíritus me permite vivir hoy, aquí, y al mismo tiempo me hace preguntarme por lo que viene.

Esa es la gran potencia de conservar el espíritu: no permite el acecho de un fantasma. Derrida no logra llegar al espíritu: está siendo permanentemente acechado por fantasmas. Nosotros, como latinoamericanos, podemos conservar el espíritu que los europeos no pueden concebir, porque ellos están asediados por sus fantasmas: fantasmas políticos, fantasmas de muerte, fantasmas de control. Un aparato drásticamente aniquilatorio: “Muerte, Control, Unidad”.

En cambio, el lugar del Tercer Mundo es una belleza. Siento que no ha sido completamente colonizado. Es lo que queda. Y sólo se accede a ese lugar en la medida en que cultivamos lo sensible y lo poético.

Eso es también lo magistral en Borges: logra transitar esos mundos de acá, del Sur, y conservar lo latinoamericano que le impide volverse completamente europeo. Es extraño. Borges tiene un espíritu: habita el mundo de los fantasmas, lo reconoce y lo asume, pero también tiene esa fuerza del Sur.

Quiero reclamar el Tercer Mundo como lugar de potencia, del mismo modo que la teoría queer propone como afirmación la frase: “sí, somos maricones”. Pues sí: ¡somos del Tercer Mundo! Y eso es hermoso. Es un mundo que no han conquistado, ni descifrado, ni controlado del todo. Ese es nuestro lugar: el lugar posible.

M: Todas tus obras me parecen muy poderosas, pero hay una serie que me conmueve especialmente. Hablo de La serie blanca (2009): Sin título (sobre la violencia), Remember to remember (sobre la memoria), Karaoke (sobre la celebración). No puedo evitar pensar en esta memoria hueca de la que hablabas: una memoria homenajeada con un edificio de concreto, sin vida, en el centro de Bogotá. Quisiera que hables un poco de esa obra y de su relación, precisamente, con la memoria.

MJ: Esa pieza es muy determinante en mi trabajo por varias razones. En principio, es la primera vez que planteo como ciclo: no una sola acción, sino un proceso. No se trata únicamente de la duración, sino del tiempo que permite procesar diferentes momentos dentro de una misma historia. Me interesaba el lugar que ocupa la violencia en relación con los Estados, pero también cómo esa violencia se materializa en los juegos de la infancia. Hay algo muy inocente en las burbujas que explotan en Sin título —primera acción de la Serie Blanca—.

Cuando pensé en las burbujas, me dije: “si pudiera ver qué dejan, cuál es el trazado de esa explosión cada vez que soplamos estas bombas de jabón…”. Me interesaba hacer visible la inocencia aparente y, al mismo tiempo, la extrañeza que genera la relación del olor a jabón y la materialización de la explosion de las burbujas que dejaban un trazado rojo en las paredes. Es una contra-imagen.

A partir de estas ideas, empecé a preguntarme cómo se articulan los aparatos que generan violencia en diferentes lugares y momentos históricos.

No desconozco que vengo de Colombia. Siempre hay una lectura sobre mi práctica en relación al lugar de mi nacimiento —“un país violento”—. Me interesaba pensar la violencia no sólo como algo sobre lo que se reflexiona, sino como una fuerza que actúa en y a través del cuerpo. Trabajé con un químico para crear la solución de jabón: las burbujas debían verse transparentes y, sólo al tocar una superficie, liberar un rojo que, con el tiempo, se hacía visible. Ese gesto recordaba los rastros que dejan los lugares de exterminación: La huella que queda en la pared después de un fusilamiento y la escala que esta marca genera en relación al espacio en el que se encuentra.

La violencia, en ese sentido, es profundamente humana: nuestro gran legado histórico, nuestro gesto, visible en el suelo, que es donde termina el cuerpo y donde se imprime la historia. Me preocupaba, además, la cantidad de performances que retomaban la violencia utilizando sus mismos dispositivos. Me resultaba inquietante que, para denunciar la violencia, fuera necesario ejercerla sobre el cuerpo. Eso me parecía aún más violento.

También me interesaba proponer una forma de sanación, de volver a un lugar donde sea posible cualquier otra forma de vida —humana o no humana—. Por eso recurrí a la repetición: escribir una palabra infinitas veces, como un mantra. Esa práctica remite a lo budista, pero también al aprendizaje infantil, cuando se repite una palabra hasta dominarla. A través de la repetición, la lengua estructura, codifica.

No quería borrar lo que había pasado, ni cambiar de espacio o de piel, sino mostrar que el cuerpo afectado por la violencia debe atravesar un proceso de perdón. Un perdón entendido como gesto político y multiplicador. No un perdón íntimo, sino colectivo. Buscaba ese perdón colectivo a través de la escritura, de la “plana”, para volver sobre la niñez.

Ese mantra quedó tatuado en mi espalda: remember to remember – acuérdate de acordarte. Es mi segundo tatuaje. Lo elegí en inglés, no en español. Salí de Colombia después de un festival de performance en Cali, donde Pierre Pinoncelli se cortó un dedo durante su acción. Yo estaba allí. En ese festival, muchos artistas habíamos propuesto prácticas que no se articulaban desde lo violento, especialmente porque Cali, al igual que Medellín, es un territorio marcado por la violencia. Todos esos performances pasaron desapercibidos. Nadie habló de ellos. Pinoncelli vino de Francia, se cortó el dedo, y esa fue la única acción legitimada por los medios. Otra vez, la violencia venida desde Europa. Entonces supe que debía irme. Si eso era lo que iba a definir el performance en Colombia, yo tenía que salir.

Tatuarme la frase “remember to remember” fue una forma de expresar la necesidad de una salida y también la llegada a un país que me permitió desarrollar otro lenguaje en torno a la violencia, verla desde otro lugar, reconocerla en otras formas. Era también una manera de comunicarme con públicos lejanos: primero en inglés, luego aquí, en Alemania.

En la acción, escribo una y otra vez sobre la mancha roja. La escritura se repite y se repite hasta generar algo que, visualmente, parece una gasa sobre el rojo: una piel nueva. Es una acción de sanación, de tejido. El espacio mismo se vuelve cuerpo: un cuerpo vivo que necesita ser sanado públicamente. La sanación debe volver a ser pública, compartida. No es un borramiento de lo que ocurrió: es una cicatriz. La marca visible de un proceso en el que el cuerpo dice: “estamos sanos; podemos seguir”.

No hablo sólo de mi cuerpo, sino del cuerpo colectivo, del espacio como extensión del cuerpo. Esa voluntad de seguir vivos es algo que hay que celebrar y, en ese sentido, la celebración es crucial: no celebrar la muerte o construir monumentos al pasado, sino celebrar que seguimos vivos.

Cuando era niña, mi abuela escuchaba a Carlos Gardel y a Édith Piaf. Siempre que entraba a su casa, sonaba Piaf. No entiendo francés, pero no se trata de entender: se trata de vibrar. “Je ne regrette rien”. No comprendía las palabras, pero sentía una emoción enorme, un impulso celebratorio.

En el festival titulado Resistencia al objeto, en Alemania, celebraban los veinte años de la caída del Muro de Berlín. Habíamos construido un corredor para contener las burbujas, diseñado con precisión alemana. Pero mientras hacía el performance, André se acercó, y me dijo: “María, las burbujas están por todos lados”. Miré afuera y vi a Fred, feliz, observando cómo las burbujas escapaban. Le dije a André: “it’s ok”. Él pensaba como curador: que habría que pagar una fortuna para repintar el sitio. Pero Fred reía porque, justamente, ¡las burbujas se resistían a ser objetos! Se escapaban del dispositivo, se liberaban. En cinco minutos, los mediadores corrían con redes cazamariposas tratando de atraparlas. Y yo pensaba: qué potencia la de las cosas.

El performance ya no era mío. Se había desbordado, articulando acciones fuera de sí mismo. Eso es La serie blanca: una obra que se escapa.

Al final, una de las paredes del corredor cayó. Sobre el muro resultante, proyectamos la letra de la canción de Edith Piaf. La idea era que yo la cantara hasta perder la voz. Pero de pronto comenzaron a subir otros: La Ribot, los bailarines de Sankai Juku —Ushio Amagatsu me había dado talleres de butoh—, colegas, amigos, todos cantando. Nos sacaron del lugar para cerrar el espacio pero la voz ya no era mía: era la voz de todos. Una celebración de la vida misma.

Ese momento opera como curación colectiva. Lo oracular fue entender que las paredes siempre se caen. Puede tardar, puede costar, pero caen. Y cuando cae, debemos cantar.

En la clausura, simplemente apagaron las luces. Sin aplausos. Sólo oscuridad. Y pensé: “esto es precioso”. Esa oscuridad me llevó otra vez a la selva, que es oscura, pero está llena de vida, de espíritus y de cantos.

La Serie Blanca articula paisajes, topografías, ecologías, géneros. Es una obra abierta, que opera más allá de sí misma. Ha logrado multiplicarse en el tiempo, reactivarse en otros espacios.

Una de esas reactivaciones fue en la antigua clínica Santa Rosa, en Bogotá: un hospital abandonado. Me dieron la sala de cirugía. Allí repetí la parte de las burbujas, sola, sin público. Cuando entraron, el rojo ya estaba. La pregunta que lanzaba era: “ahora, ¿cómo sanamos este lugar?”. Las burbujas eran sólo jabón: cada soplo lavaba las paredes rojas, que hacían ríos que bajaban y se depositaban en el suelo generando charcos… hablaba de la sangre derramada.

Ese hospital había recibido muchos cuerpos. La exhibición generaba una pregunta: ¿qué significa la salud pública cuando caminamos sobre suelos llenos de sangre inocente?

En Colombia no tenemos críticos capaces de leer estos procesos. Los performances se quedan en la descripción: “María José estuvo encerrada treinta y nueve horas, lanzando burbujas”. Pero el verdadero problema es cómo se escribe un proceso, cómo se archiva, cómo volvernos a pensar para transformar la manera en que nos percibimos como país.

El arte no es sólo lo que se exhibe: es la pregunta que deja. ¿Qué pregunta surge después de la obra?

En Colombia, el archivo de las prácticas performativas no existe porque el cuerpo vivo es un problema. La obra de Doris Salcedo, por ejemplo, habla del conflicto, pero siempre desde la víctima o desde la muerte. Para que haya memoria, necesitamos cuerpos vivos. Si no hay cuerpos vivos, ¿de qué sirve la memoria?

La naturaleza tiene su propio archivo; no le importan nuestras temporalidades. Pero si queremos memoria, debemos hacer espacio para lo vivo.

Mi obra se preocupa por la desaparición del cuerpo vivo. Hay proyectos en Colombia que piensan lo vivo: María Isabel Rueda, con su texto sobre el vampirismo y el gótico tropical; el Goethe, con su congreso de danza latinoamericana; Nadia Granados, con su trabajo sobre género, narco-estética y cuerpo queer. Todos proyectos sobre lo vivo, invisibilizados, casi todos hechos por mujeres.

Es impresionante cómo se borra lo vivo. Repetimos la misma operación del archivo: invisibilizamos. Porque no hemos hecho el espacio para legitimar la vida, sino sólo la muerte. Cuando hay demasiados espíritus acechando el archivo, terminas muerto. Si no tienes espíritu, los fantasmas terminan por ocluir, toman posesión.

Por eso hay que tener un espíritu fuerte, capaz de resistir y darle salida a todos los fantasmas. Tal vez algún día surja un “medio” que logre hablar sobre estos procesos. Por ahora, seguimos frente al edificio del Centro de Memoria: inacabado, muerto, símbolo de un país que no puede recordar.

Me sigo preguntando por eso: por el legado, por ese lugar peligroso del legado. Mis últimos trabajos insisten en esa pregunta. Cuando reactivo una obra, lo hago porque hay algo que aún no he resuelto, una pregunta que necesita volver a formularse desde otro lugar.

Trabajo con artistas como Camilo Acosta, con quien he desarrollado distintos proyectos desde Bogotá hasta Barcelona. Él es parte de la autoría, de la cooperación. Me interesa seguir pensando en cómo facilitar esas maneras de traducción y dispersión de una obra, cómo se comparte, cómo se multiplica.

Porque sólo así, cuando lo vivo circula, el archivo respira.

[1] Segundo mensajero. 2013.

[2] Eu-você. 2003.

MARÍA JOSÉ ARJONA

Bogotá, 1973. Inicialmente recibió entrenamiento en danza y luego se dedicó a la performance; se graduó en la Academia Superior de Artes de Bogotá. Durante los últimos años, Arjona ha desarrollado una serie de talleres, charlas y seminarios dedicados a educar al público y a los estudiantes universitarios, sobre la potencialidad social y política de las artes escénicas. Ha mostrado su trabajo en varios museos, galerías y eventos internacionales, entre los que se destacan la Tercera Trienal de Guangzhou (China, 2008), “In-Transit”, Haus der Kulturen der Welt (Alemania, 2009), la Bienal Cuadrilateral de Croacia (2011), el Museo MADRE (Italia, 2010), “Irregular Hexagon” (Israel, 2012), la Bienal de Marruecos (2012), “DOIT” (Reino Unido, 2013), el 43 Salón Nacional de Artistas (Colombia, 2014), “NC-arte” (Colombia, 2014), “La Caixa Forum” (España, 2015), “FLORA ars+natura” (Colombia, 2015) “Kunsthalle Osnabrück” (Alemania, 2016), “Hay que saberse Infinito”- Retrospectiva, Museo de Arte Moderno de Bogotá (2018) y “Arte Colombiano del Siglo 21”, Museo de arte Moderno de Medellin (2019), entre otras. También participó como re-performer para la retrospectiva de Marina Abramovic en MoMA (Nueva York, 2010) y en el programa de artistas en residencia del Watermill Center (Nueva York, 2009). Su obra forma parte de diferentes colecciones públicas y privadas. DAAD fellowship de Artes visuales (2024-2025), Visiting Scholar NYU (2023-2024)

MATEO DE URQUIZA

Mateo de Urquiza nació en Jujuy en 1992. Es actor, director y dramaturgo. Su investigación está centrada en el cruce entre estética y política, entre teoría y práctica, en la producción de artefactos escénicos anfibios concebidos como un territorio común para lenguajes y tropos disímiles. Sus trabajos fueron exhibidos en diversos espacios, ciclos, festivales y bienales. Se destacan: Tito Andrónico quiere decir HABEAS CORPUS (2015), Manual del buen performer (2017), Purgatorio, Céline no está solo (2018), Centers Live (2020), Acerico (2021), Ícaro (2022) Lingua ignota, Manifiestos políticos (“Imaginación política” – Proyecto Ballena) y La lengua idiota (2023) .

Fue programador del espacio Sala de Máquinas, donde curó los ciclos Ciudades en miniatura, Ciudad infinita (2021) y la residencia La comunidad que viene (2022). Desde 2024, es miembro del equipo del PICT-O Historiografías en movimiento, dirigido por Eugenia Cadús. Actualmente escribe su tesis para la Maestría en Teatro y Artes Performáticas (UNA).