El destino de una obra de arte es el archivo: normado o caótico, material o inmaterial, pequeño o inabarcable, el archivo de un artista es el mar donde confluyen todas sus imaginaciones. Aunque ellas siempre se inscriben en la historia de manera situada, no siempre es la historia su materia prima. Por eso la obra de Cristina Piffer resulta tan magnética: cada trabajo nutre un archivo de artista, ciertamente, pero también se nutre de un archivo otro, de la historiografía, para darse lugar a sí. En el trabajo de Piffer, el archivo es un destino pero también un origen, un punto de partida. Es una obra que tensa dos arqueologías: la de su propio devenir archivístico y la de la historia en cuanto materia, herramienta, discurso. Una obra, por lo demás, que entiende que esa inscripción en lo histórico es siempre un problema político, porque toda forma de archivo también lo es. En ella, el documento es perturbado para dar lugar a la huella; la historia es exhumada para ya no estar muerta y el pasado exhibe su vocación de futuro.

M: Es evidente que tu obra trabaja muchísimo a partir de archivos históricos.

C: No sostuve como propuesta trabajar con archivos. Solo entendí que lo había hecho después de haberlo hecho. Me guiaban mis intuiciones y mis obsesiones. Con el tiempo, entendí también que había trabajado en diálogo con artistas, activistas, historiadores, antropólogos, que me habían alentado y sostenido durante tantos años de trabajo.

Ahora comprendo que la primera vez que utilicé un archivo fue en Perder la cabeza, en el ‘98. Era una instalación en la que presentaba varias placas de carne vacuna encofrada. Las piezas tenían grabados los nombres de degollados ilustres del siglo XIX, a modo de lápidas. Pero mi intención era darle una pista al espectador. Incorporé, entonces, un documento: la carta que envía Prudencio Rosas al Juez de Paz de Dolores, donde se había producido el alzamiento de los hacendados de los Libres del Sur. El alzamiento al mando de Pedro Castelli había sido reprimido, y Castelli, degollado. En esta carta, Prudencio Rosas da instrucciones precisas de cómo exhibir la cabeza de Castelli.

La carta sentenciaba “que habiéndose resistido a entregarse, fue necesario matarlo y cortarle la cabeza. La remitió el general que firma a Dolores, para que el comandante político y militar de ese pueblo la coloque en un palo en medio de la plaza del pueblo, lugar donde estalló el motín para escarmiento de esos malvados salvajes unitarios”.

Una exhibición disciplinadora… obscena.

M: La obscenidad frente a un modus operandi más oculto, más oscuro, como lo fue la desaparición durante la dictadura. En lo que respecta a la obscenidad, hay una tensión interesante. Porque existe una manera de entender lo obsceno como aquello que está, o que debiera estar, fuera de escena. En cuanto ocupa el centro de la mirada, aparece obscenamente: esto no tendría que estar en este lugar. La desaparición opera de otro modo: precisamente, correr de la escena. En ese sentido, la violencia política opera con dos formas, con dos direcciones de una misma obscenidad.

C: Esas dos formas de operar siempre estuvieron presentes en el desarrollo de este trabajo y fue una decisión estratégica tomar “distancia histórica” para hablar del tema, para poder hablar. Egresé de la facultad de arquitectura de la UBA y me formé allí en los años setenta. Entonces, el tema de la violencia política es un tema que me atraviesa. Pero también entendí que, para abordar la violencia desaparecedora, debía usar otros dispositivos. En algún momento me invitaron a llevar esta instalación a la ex ESMA, pero no me pareció pertinente. Porque allí no hace falta representar el horror. Hemos trabajado mucho con Hugo Vidal en la ex ESMA y en otros espacios de memoria… pero con otras materialidades.

M: Perder la cabeza es una obra parecida a las Mesadas (2002).

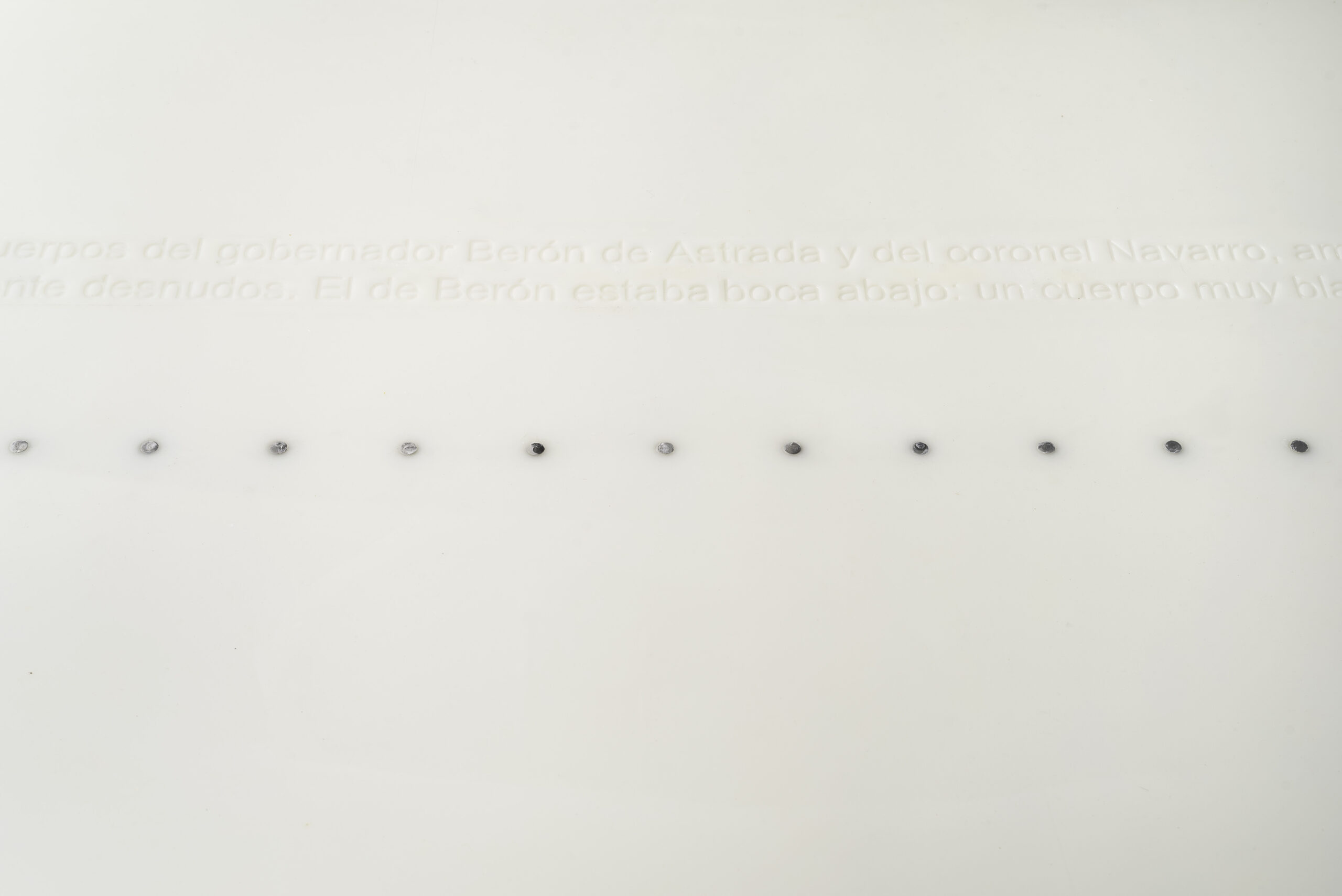

C: Sí, la antecede… En la Serie de mesadas trabajo con grasa vacuna. Son varias piezas de grasa vacuna y parafina dispuestas en módulos que se yuxtaponen y se articulan. Trabajo en esta instalación con los relatos de un sobreviviente de la batalla de Pago Largo. En el año 1839, el gobernador de Corrientes Genaro Berón de Astrada se alza contra Rosas, pero el alzamiento es rápidamente aplastado por el ejército federal. La información es escasa y recuerdo que fue en la Biblioteca Nacional donde encontré, en la Historia de Corrientes de Manuel Florencio Mantilla, las declaraciones del sobreviviente Victorio Gauna. Narraba Gauna que en dos días habían degollado a 800 prisioneros y que sus cuerpos habían quedado insepultos. Narra también que a Berón de Astrada lo degüellan y le sacan una lonja de piel desde la nuca hasta la rabadilla y con ella hacen una manea que le entregan, como trofeo de guerra, a Urquiza. Sobre las mesadas, grabo en bajo relieve estas historias. La lectura es trabajosa porque es blanco sobre blanco, y el espectador debe comprometerse en la lectura.

M: De ahí también viene Lonja (2002).

C: Claro, de allí viene Lonja. Mantilla transcribe la narración de Gauna: “una larga tira de cuero blanco que sobaba con empeño y, haciendo gala de su entretenimiento … nos decía: ‘este es el cuero del salvaje unitario Berón de Astrada’”.

Para mí, estos relatos son disparadores, no siento la obligación de la rigurosidad histórica. Puedo permitirme ciertas licencias para armar un relato porque acá, nuevamente, se trata de interpelar al espectador ante la barbarie. Me interesan las puestas despojadas, con una estética minimalista, porque es muy perturbador ese orden y esa belleza, que albergan relatos tan crudos.

M: Dejaste algunas claves de cómo te relacionás con el archivo. Trabajás en red, con teóricos y con pensadores. Tu manera de acercarte al archivo, igualmente, es una forma otra, porque hablás de licencias poéticas, de embellecer.

C: Al archivo hay que activarlo. Ésa es la tarea. El archivo tiene una función que yo debo exceder, transgredir, desbordar. El archivo más grande con el que trabajé es el de los libros bautismales de la Isla Martín García, conservados en el Archivo del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires. Llegué a ese archivo a través del trabajo de Alexis Papazian. Alexis es historiador y en su tesis doctoral aborda la Isla Martín García en su condición de campo de concentración y de distribución de indígenas durante la llamada Campaña del Desierto. Trabaja con el archivo del Arzobispado, el archivo de la Armada Argentina y el Archivo General de la Nación.

Entendí, a partir de la lectura de su trabajo, que las actas de bautismo eran un tema. Averigüé entonces cuáles eran las condiciones para entrar al archivo del Arzobispado: había que mandar una nota, indicar a qué institución pertenecías, cuáles eran los fines de la investigación, porque los archivos reúnen información que las instituciones guardan celosamente. Pero vi con sorpresa que la persona que estaba a cargo del archivo era una “paesana” de mi padre. Le escribí entonces a esta mujer. Pensé que no me iba a dejar entrar, pero respondió a mi pedido, y llegué, finalmente, al Arzobispado. Es un edificio inmenso, con muchos sacerdotes en tránsito. Ella me llevó hasta la puerta del archivo. La bibliotecaria abrió la puerta y me preguntó qué necesitaba. Me trajo el libro que le pedí, y me puso una mesita, afuera, en un pasillo, con gente que iba y venía… y ahí empecé a revisar el libro bautismal.

M: Es decir: finalmente no entraste al archivo, sino que lo hiciste salir. Hicieron que salga con vos.

C: Claro, ¡solo ese libro! A mí, el corazón me latía acelerado porque no sabía con qué me iba a encontrar. Alexis hacía referencia a las actas, pero no explicitaba qué información contenían. Vi que el libro de actas estaba foliado, con un formulario impreso que el sacerdote llenaba a mano, y cada hoja constituía un acta de bautismo.

Las actas de bautismo de los indígenas eran documentos con mucha información. Daban cuenta de la procedencia geográfica, la procedencia comunitaria y la filiación de los bautizados, que en estos documentos están racializados, porque en cada acta el sacerdote anotaba prolijamente: “indio”.

Saqué fotos. No sabía qué era lo que iba a hacer. El primer paso era tener esa información porque era la que daba cuenta de la existencia de indígenas en la isla. Para mí, el bautismo, la evangelización, era un dato más. Pero el dato ineludible, irrefutable, era la existencia de indígenas prisioneros en la isla. Los bautismos se llevaban a cabo todos los días. Día tras día. Decidí registrar un periodo acotado y una cantidad de bautizados: 300. Pienso: 300 | 30.000. Pienso las repeticiones en la historia y que, si nuestra voluntad es historiar la violencia, es necesario tramar el genocidio indígena con la violencia desaparecedora de la última dictadura.

M: Pienso en lo que decís a propósito del archivo: algo que tiene que activarse. Hay una definición que me parece muy hermosa del concepto de archivo. Es la de Foucault, que propone que un archivo no es un espacio que se va llenando de papeles juntando polvo, sino que es un régimen de decibilidad. Un régimen de lo visible y de lo decible. Y es ese régimen el que determina qué cosas quedan fuera del archivo. El archivo mismo decide dejar esas cosas ocultas, fuera de lo decible y de lo visible. Lo que me parece interesante en tu trabajo es el ingreso a esa intimidad del archivo.

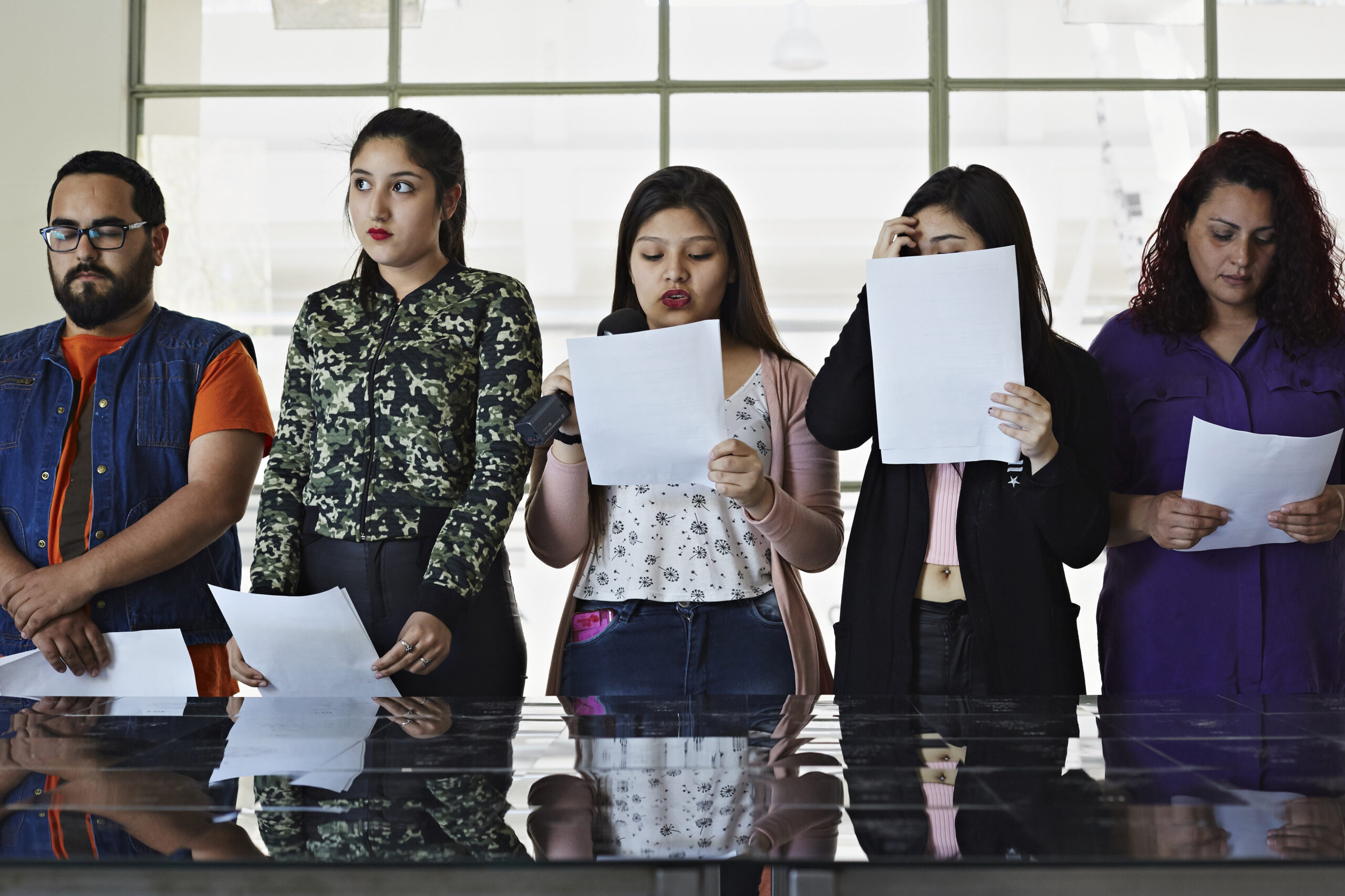

C: Exacto. Es por esa razón que decido exhumar esos nombres que estaban borrados de la historia. Y con esa voluntad transcribo cada uno de los nombres, como fueron inscritos por Birot, en una hoja de metal plateado, muy fina. La inscripción se realiza calando la hoja con láser, por una sustracción. La instalación está formada por 250 hojas dispuestas en 10 módulos yuxtapuestos. Me llevó mucho tiempo la tarea. Meses. Y mi cabeza se fue poblando con esos nombres… que se convirtieron en presencias que me interpelaban. Pensé entonces en acompañar la instalación con una lectura coral de los nombres de los indígenas bautizados. Trabajé, para esta performance, junto a Félix Torrez, que es artista y docente en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal de Isidro Casanova, en La Matanza. Decidimos hacer la lectura con los estudiantes de la escuela. Es una escuela terciaria y los estudiantes están familiarizados con estos dispositivos artísticos. Tuvimos varias reuniones con ellos y acordamos que era importante darle voz, ponerle el cuerpo a estos nombres. Cada uno con su propio registro, con su tono de voz. La lectura, que dura unos cuarenta minutos, fue una experiencia muy movilizante. Ésa fue la primera lectura.

Había presentado el proyecto en BIENALSUR, y contamos con la asistencia de Ariel Riveiro y el equipo de filmación de UNTREF para el registro. Ese video acompañó la instalación de 300 Actas en su emplazamiento en el CCHConti, en la ex ESMA. Entrabas en la sala, y un rumor de voces de distintos colores acompañaba tu recorrido. La elección del espacio de exhibición de la pieza era muy importante porque la contextualizaba. Y acordamos con las curadoras de BIENALSUR en la pertinencia del emplazamiento en la ex ESMA. El historiador Mario Rufer señala que el Movimiento Indígena Argentino reclamaba desde 2004 un lugar en el nuevo museo de la memoria en el predio de la ex ESMA, “básicamente porque consideraban que el inicio del ‘terrorismo de estado’ debía suturarse con la violencia genética del Estado nacional”, con la llamada “Conquista del Desierto”, precisamente.

También realizamos la performance en un museo en San Fernando, invitados por Javier Barrios, que es un curador que había trabajado en la Isla Martín García. Me pareció que lo más sencillo era hacer una actividad performática, invitar a una nueva lectura coral. Y lo hicimos un domingo en la tarde con el público del Museo de la ciudad. Me acompañó Alexis Papazian, que contó lo sucedido en la isla, y luego invité a los que querían sumarse a la performance, que duró 40 minutos. Se inicia la lectura, en una ronda, y llega un momento en que te preguntás: “¿y esto hasta cuánto va a durar? ¿Cuántas personas son?”. Se crea una tensión… una incomodidad perturbadora.

M: Me parece súper interesante que traigas vos las lecturas, los hechos performáticos. El Archivo Filoctetes tiene que ver, justamente, con la relación entre archivo y performance. Es una relación conflictiva: cómo hacer el archivo de una performance, cómo performar un archivo. Son conceptos que, presuntamente, están en las antípodas. En este sentido, todo lo que estás diciendo justamente toca ese espacio, o ese problema. Y tiene que ver, otra vez, con activar el archivo.

C: Los sacerdotes que inscribieron los nombres de los indígenas en los libros bautismales cumplían con la tarea asignada. Porque los prisioneros eran incorporados como fuerza de trabajo —esclava— a los mercados. El bautismo daba fe de la voluntad de integración y acompañaría a los prisioneros en sus derroteros. Se cumple todo lo que señalabas: la secrecía del archivo, el ocultamiento. Esa información que está resguardada y que recién se libera cuando ya ha perdido su potencia. Violentar esa condición: eso es la activación.

M: Además, a la hora de activar el archivo, lo que estás haciendo es producir efectivamente un documento, que es parte de un archivo otro.

C: Es otro archivo, que forma parte de otra narrativa histórica. Y la función de este dispositivo es colaborar en la recuperación de ese otro relato, escamoteado, silenciado, cancelado.

La lectura coral se repitió también en la isla Martin García. Era más que pertinente la evocación en ese espacio. Elegimos el lugar más vital de la isla, la plaza, e invitamos a los vecinos de la isla —también había visitantes— y a los chicos de la escuela. Hicimos una ronda con Félix, que es mi querido compañero en estas actividades.

Y hace poco sucedió algo que me da mucha alegría: Verónica Azpiroz Cleñan es integrante de la comunidad Mapuche Epu Lafken de Los Toldos. Es politóloga y magíster en salud intercultural. Había hablado con ella en varias oportunidades, pero me contactó hace poco tiempo porque estaba pensando en organizar una lectura con las mujeres de la comunidad, evocando a los indígenas detenidos en la isla Martin García. Pensaba realizar la actividad el 24 de marzo, fecha de conmemoración del golpe, y compartí con ella los archivos de las actas de bautismo. Se abrió un diálogo con la posibilidad de retomar el tema de 300 actas. Siempre es esperanzador tejer redes y complicidades.

M: Totalmente, sí. ¿Cómo pensás estas relaciones, estas lógicas, estas mecánicas, estas políticas del archivo en relación con la actualidad, con nuestro presente?

C: Sucede que las temáticas que voy abordando hablan del pasado, pero ese pasado traumático contamina el presente. Hay algo que no está resuelto, que no está dicho. A veces visualizo la historia mitrista, liberal, como una losa… una losa sobre nuestras conciencias. Cuando me gana el desaliento, recuerdo un texto hermoso y generoso de Florencia Qualina que habla de mi trabajo como “una aguja que perfora la conciencia de una narrativa llamada Historia Argentina”. Me gusta esa imagen: perforar algo que está muy tramado, que está muy cerrado.

Hay otra obra que también me interesa pensar por sus vínculos con nuestra historia reciente. Es el video Apariciones, que se exhibió en el Centro de Artes Visuales de UNLP, en 2022. Trabajé allí con una serie de fotografías tomadas por Samuel Boote en el Museo de La Plata, a pedido de su director, Francisco Moreno. Boote fotografió a los indígenas prisioneros en los sótanos del Museo. Vi por primera vez estos registros en 2011, en el Archivo Fotográfico del Museo. En ese momento, las imágenes me resultaban inabordables. Son retratos de los caciques Sayhueque, Inacayal y Foyel, de sus capitanejos, sus traductores y sus mujeres e hijos. Todos ellos fueron detenidos durante la llamada Campaña del Desierto. Los registros que realiza Boote están muy lejos de otros registros de época. Son fotografías violentamente históricas; son fotografías de sobrevivientes. Cuando vi estos retratos recordé las fotos que había sacado Víctor Basterra, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada. Durante su cautiverio, fue obligado a fotografiar a los allí detenidos y a los represores. En algunas de sus salidas vigiladas, logró sacar los negativos de esas fotos, que se usaron como pruebas en los juicios.

La pieza fue producida especialmente para el espacio del Centro de Arte. Instalamos en la vidriera seis pantallas que proyectaban el video en loop. Todas las imágenes están identificadas al pie del registro con una leyenda manuscrita que indica el nombre del retratado y su pertenencia comunitaria. La proyección, por su ubicación y su escala, se espeja con el peatón|espectador. Cada imagen, después de varios segundos, se desvanece… pero vuelve a aparecer. La decisión fue abrir el archivo a la calle, a una ciudad que desconoce que todas esas personas estuvieron detenidas en los sótanos del Museo.

Esa es la activación del archivo.

M: Otra vez, hacer visible. Estoy pensando en la figura de los fantasmal, de lo espectral. Recién hablabas de esta comunidad que se te armaba en la cabeza; estas imágenes son muy fantasmagóricas…

C: Sí, son presencias que retornan porque es un tema sin solución.

M: Además, cargan con un reclamo. El fantasma, ¿por qué está ahí?, ¿por qué asedia un espacio?, ¿por qué asedia un presente? Y es por esto que decías: es un tema que no está resuelto. El fantasma va a seguir con nosotros. Me pregunto si pensás en los fantasmas como parte de tu trabajo o si esto te toma por sorpresa —aunque no lo creo—: los fantasmas en relación con (o habitando) el archivo.

C: Lo hemos discutido con Hugo, y él me decía que, más que fantasmas, son presencias reales y concretas. Y en parte tiene razón. Nosotros tenemos contacto con algunas comunidades. Cuando hicimos la actividad en Sala de Máquinas[1], vino Nilo Cayuqueo, un activista mapuche. Estamos en contacto con integrantes de la Federación Pilagá. Con Hugo hemos hecho unos calendarios, los calendarios que conmemoran la masacre de Rincón Bomba. Todos los años actualizamos el calendario, y lo compartimos con ellos.

Entonces, esos fantasmas van tomando cuerpo.

Cuando nosotros nombramos a los prisioneros de la Isla Martín García en cada una de las lecturas, los evocamos y de alguna manera los traemos a nuestro presente respondiendo a ese reclamo. Convivo con esas presencias.

M: Me interesa mucho la dimensión material que traés para pensar en los espectros. Sobre todo porque, en tu obra, la materia ocupa un lugar clave. ¿Cómo te relacionás con la materia? ¿Cómo pensás la materia? ¿Cómo aparece en tu trabajo?

C: Todas las series implican largos períodos de investigación matérica y documental. Y cada serie tiene características propias, particulares. La primera serie con materia orgánica fue con carne vacuna. Necesitaba trabajar con piezas pequeñas, fáciles de mover y con una materialidad contundente. Contundente también en términos simbólicos. Somos un país carnívoro… y carnicero. Nuestro país se incorpora al mercado mundial en el siglo XIX como proveedor de materias primas: carnes y granos. Entonces la carne aportaba también un sustrato histórico. Comencé las primeras pruebas con inclusiones de carne en resina poliéster y, a partir de los resultados, pude empezar a pensar algunos trabajos. La experimentación con la materia me va dando pautas y voy trabajando un sustrato teórico, que va perfilando la narrativa de la obra, hacia dónde va. Cuando vi que las piezas parecían de mármol se me abrió un mundo. Y comencé a grabar algunos textos sobre las placas.

Con la serie de los trenzados, tenía claro que quería sumergir un manojo de tripas en agua, en un frasco de vidrio, replicando un museo forense. Hice muchas pruebas inconducentes y, de repente, apareció la tradición criolla de los trenzados de cuero crudo. Conocía a Rogelio, un cuidador de caballos, trenzador, que generosamente me prestó el libro de Mario López Osornio, Trenzas gauchas, que es un clásico. Y así comenzó la serie.

M: Te toma por asalto. Aparecen textos o aparece la misma materia, justamente.

C: Bueno, lo que sucede es que cuando comienzo a trabajar con una temática, estoy atenta, y algunas situaciones, algunos relatos que, generalmente, pasan desapercibidos, de repente, adquieren otro sentido.

Sucedió algo así cuando comencé a trabajar en la serie Braceros (2018). El hermano de mi padre era franciscano y su primer destino como misionero fue Formosa en los años ‘50. Yo tenía algunos recuerdos familiares de su paso por Formosa. Pero solo después de un largo periodo de investigación, entendí en qué lugar había estado mi tío. Un territorio militarizado, con reducciones indígenas y con represiones sangrientas. Esa situación, al día de hoy, me sigue perturbando.

M: Puede aparecer de cualquier lado. El archivo histórico se trama con una historia personal.

C: Así es. Debo reconocer que mi tarea, a lo largo de tantos años, ha cambiado mi comprensión del país que habito y también de mi propia historia. Vivimos en un país plurinacional que desconocemos, que ignoramos. Son los presidentes los que dicen que descendimos de los barcos. Bueno, es la constitución misma de la nación la que determina ese borramiento. Y hay conquistas que están en franco retroceso: están derogando las leyes de relevamiento de las tierras. Es una avanzada sobre nuestros derechos. Porque, en realidad, no es sólo contra las poblaciones indígenas: es contra toda la población. Porque el saqueo viene por todo.

M: Hablabas de la ex ESMA y de cómo entrar a ese espacio. Probaron, con Hugo, otras maneras de entrar…

C: Tenemos una larga historia, con Hugo… Nos presentamos en el Concurso de Esculturas del Parque de la Memoria en 1999. Nuestra propuesta era una demarcación luminosa en el agua, con boyas que espejaban la Cruz del Sur, la constelación que, en este hemisferio, guía a navegantes extraviados. Eran pocos los proyectos en el agua, pero nosotros teníamos la certeza de que ese era “el espacio” pertinente para emplazar la instalación. La propuesta fue preseleccionada, pero finalmente eligieron el proyecto de Claudia Fontes. Esa fue la primera vez que trabajamos juntos esta temática, y la materialidad elegida fue la luz.

En el 2004, cuando se entrega la ESMA a los organismos de DDHH, se empieza a discutir qué hacer con los espacios de memoria. Nosotros participamos de algunas discusiones y teníamos en claro que eran espacios que no había que alterar, porque albergaban pruebas para presentar en los juicios de lesa humanidad, que se estaban llevando a cabo. También teníamos en claro que eran espacios muy pregnantes, con una carga histórica pesada… que no era necesario hacer grandes intervenciones. Entonces, nos parecía que una materialidad viable y posible para intervenir estos lugares era la luz.

Trabajar con luz. Iluminar: llevar luz adonde ha habido oscuridad. Asolear, volver a la calidez. Esa era la consigna. Esa materialidad nos parecía muy pertinente.

Hicimos unas primeras intervenciones con unos espejos, iluminando con sus reflejos el edificio icónico del predio de la ESMA, el de cuatro columnas.

Y en 2011, en el CCHConti instalamos El brillo de tu mirada, que también fue performática. Hicimos una convocatoria abierta, invitando a todos aquellos que desearan unirse a la tarea de traer espejos para colocarlos en nombre de los detenidos desaparecidos, en la ESMA o en cualquier otro centro de detención. La tarea era hacer presente esas ausencias, evocarlos más allá de su condición de víctimas, compartir sus luchas, sus anhelos, sus proyectos… traer el brillo de su mirada. Muchas veces, esos espejos eran acompañados con algún texto, con una semblanza. Cada vez que alguien traía un espejo, se generaba un encuentro. Se decidía dónde se colocaba el espejo y dónde se ubicaba el texto… y surgían los recuerdos.

Cuando terminó la muestra, invitamos a Cristina Aldini, que estuvo detenida en la ESMA, y a Mariela Rojkin, que nació en la ESMA, y convocamos también a los participantes de la muestra para hacer un recorrido por el predio, un recorrido con los espejos en mano. Era un sábado al mediodía, muy soleado. La ESMA es un lugar tan extraño: con sus jardines, tan bucólico y con tanta oscuridad. Salimos desde el Conti y Cristina guió el recorrido. Hicimos reflejos en algunas de las fachadas de los edificios y finalmente entramos al casino de oficiales por el playón donde estacionaban los vehículos con los detenidos. Cristina nos señaló el sótano donde se interrogaba a los detenidos. Llegamos allí con los espejos en mano… y entró entonces un poco de luz.

Trabajamos también en el D2, lo que es ahora el Archivo Provincial de la Memoria, en Córdoba. Allí también habíamos llevado unos espejos. Fuimos cuatro días y llovió durante los cuatro días. Entonces dijimos: “¿qué hacemos con estos espejos?”. Había una sala muy pequeña, que era el lugar donde se interrogaba a los prisioneros… con las paredes descascaradas y con una ventanita ubicada en altura. Pusimos los espejos pequeños en el piso y cuando la luz era un poco más intensa, los espejos generaban reflejos en las paredes… una pieza de cámara. Hicimos un registro fotográfico allí. Este espacio de memoria está en una calle peatonal, muy frecuentada, enfrente de la Catedral. Decidimos entonces hacer una proyección sobre los muros de la Catedral. Allí proyectamos la palabra “desaparición”… pero el prefijo “des” desaparecía lentamente…una proyección en loop. Hugo decía que en esa palabra tan tremenda está nuestra respuesta. La Catedral tenía oídos para escuchar lo sucedido en este lugar… pero había hecho oídos sordos.

M: Hay una imagen que me gusta mucho y que creo que resuena en tu trabajo: es la que piensa Agamben en torno a lo contemporáneo. Él sostiene que ser contemporáneo es encontrar las sombras en aquellos espacios que están iluminados por nuestra propia época. Dice algo muy hermoso: desde los lugares más oscuros, pueden observarse mejor las estrellas, que son luces que quieren llegar a la cita que tienen con nosotros, pero que se alejan. Y nosotros llegamos tarde a esa cita, porque esas luces vienen de otros tiempos. Esta imagen me hace pensar mucho en el trabajo que hicieron con Hugo. Porque, además, la luz aparece materialmente en ese trabajo. Sos una artista eminentemente contemporánea, pero en diálogo permanente con la historia, con el archivo, con documentos que se alejan de nosotros. ¿Cómo concebís lo contemporáneo?, ¿cómo entendés la idea de un artista contemporáneo?

C: Es muy poética, es muy bella esa imagen. No puedo dejar de pensar que el estado nación fue fundado hace 150 años, y se fundó sostenido por una narrativa histórica. Me resulta muy perturbador ver cómo se reedita esa acción de dominio —y lo cito a Rufer— que erigió un relato histórico cuyo rol central fue prohibir el develamiento de ese silenciamiento fundante. El concepto de verdad, ¿desde dónde se construye? Cuando estoy discutiendo si hubo o no hubo detenidos en la isla Martín García intento develar cuál es la trama del Estado, cuál es la genética del Estado que genera un campo de concentración en la isla Martín García, que genera un campo de concentración en la ESMA. ¿Cuál es la trama que vincula los dos hechos?

M: No sólo somos contemporáneos entre nosotros, sino que además somos contemporáneos, precisamente, de una historia que todavía está, que es material, presente.

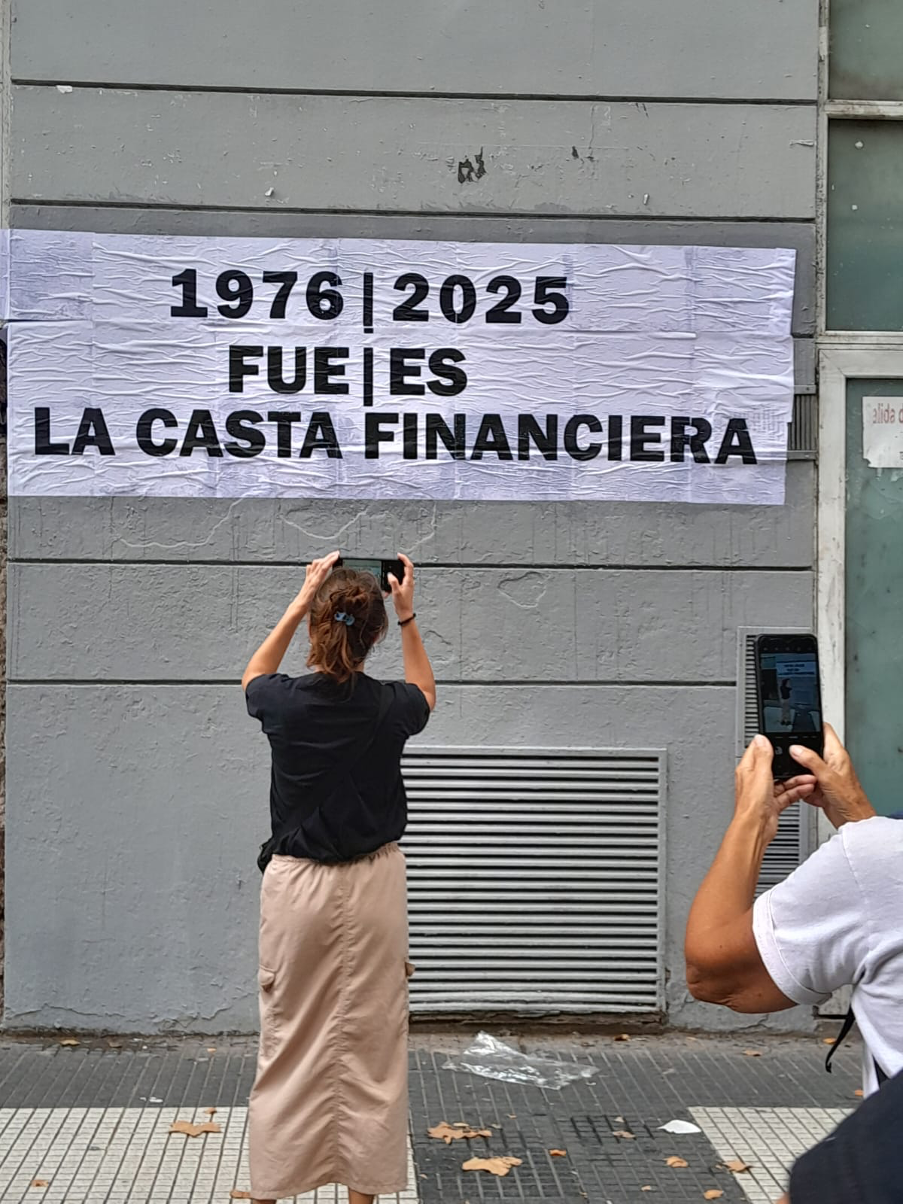

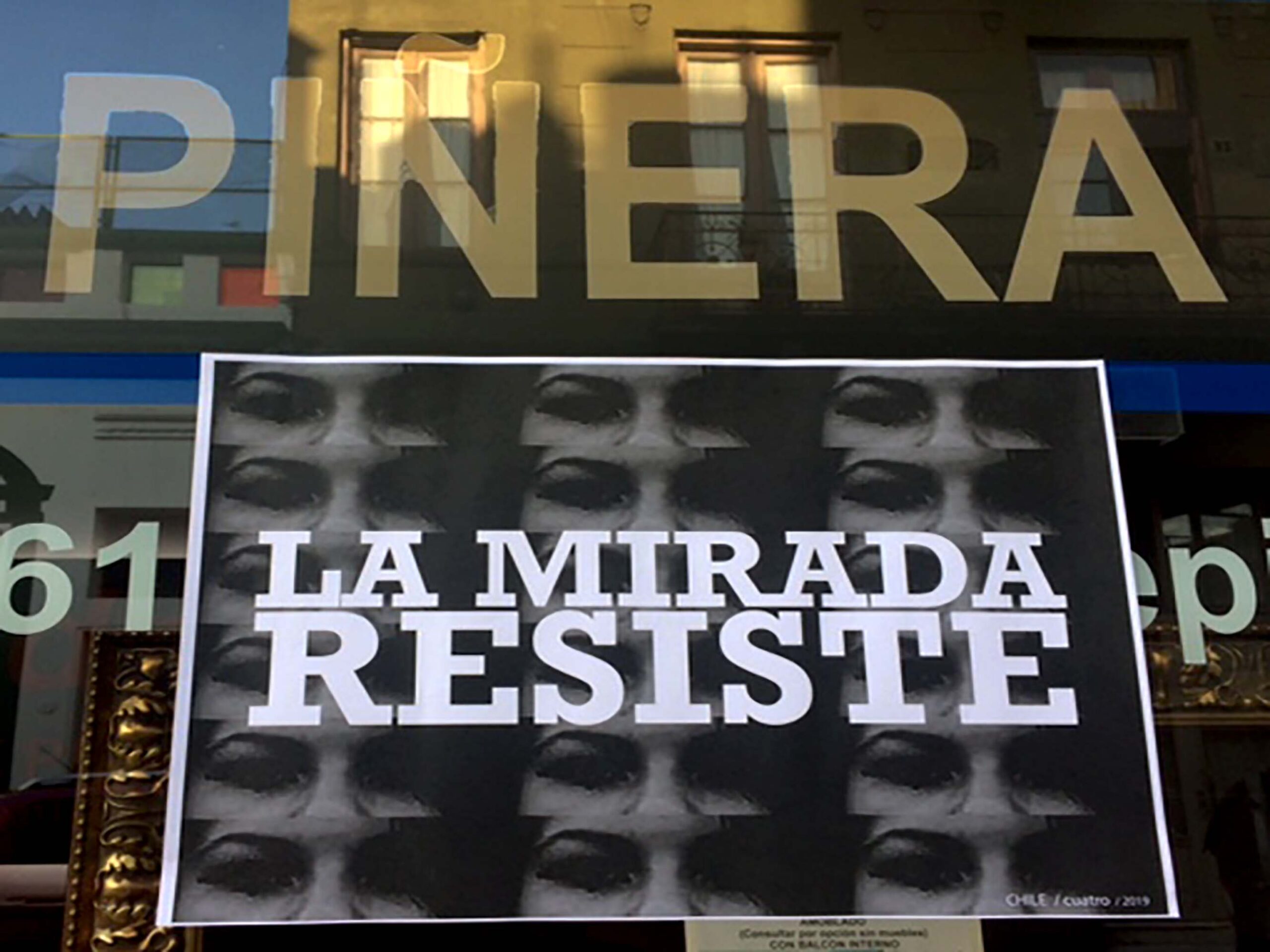

C: Mirá. Esto es lo que vamos a pegar el 24 de marzo:

1976 | 2025

FUE | ES LA CASTA FINANCIERA

Es un afiche que pegaremos con Cuatro. Acá también hay una secuencia de tiempo y reiteraciones. Nos interesa muchísimo señalar esa continuidad.

M: Me interesa la dimensión performativa de salir a la calle. Cuando pienso en el rol del artista visual, lo asocio más a una ausencia: la obra y el cuerpo del artista están escindidos, más allá del momento en el que la materia es intervenida. Pero con Cuatro, el cuerpo está siempre involucrado. ¿Cómo pensás el cuerpo? ¿Cómo aparece el cuerpo, tu propio cuerpo, en tu trabajo? ¿Se tematiza?

C: Con Cuatro hacemos también una actividad performática. Cuatro está integrado por Ana Maldonado, Lucia Bianchi, Hugo Vidal y yo. Generalmente, trabajamos en el contexto de movilizaciones. En estas ocasiones, pegamos una pieza gráfica de gran tamaño, impresa en hojas A3. El “mural” se va armando, es una secuencia. La pegatina se realiza cuando la movilización ya comenzó: el cartel va apareciendo de a poco y se va juntando gente que sigue con atención la tarea… para ver cómo termina. Muchas veces, cuando se completa el afiche, la gente aplaude. Para mí es toda una experiencia, esta performance, con tanto público y en la vía pública. Nunca me hubiera subido a un escenario. Me da pudor exhibirme, entonces esta experiencia para mí es muy transformadora.

M: Una vez, me hiciste un comentario que recuerdo muy a fuego. Dijiste: “estoy cansada de marchar. Desde el 12 de junio de 2024”. No fue necesario ni que me dijeras más: fue el día en que yo mismo dije “basta”. Una sensación de derrota muy desesperante. Una historiadora amiga me dice: “lo peor de todo es que, en términos históricos, esta época no es nada, al lado de cosas que ya pasaron en el país”. En todo caso, estamos en un momento de una historia que es así desde siempre.

C: Sí, estamos de acuerdo. En el 2010, había mucha euforia por la celebración del Bicentenario. En uno de esos días me encontré con Romero, y me dijo que estaba cansado de tanta celebración. “No sé qué celebran”, me comentó molesto. Y preparó una pieza gráfica, un afiche, que llamó Crímenes de estado. Iniciaba un largo listado con la desaparición de Mariano Moreno en 1811; denunciaba los fusilamientos de Dorrego y Peñaloza, las masacres de Napalpí y Rincón Bomba, el bombardeo de plaza de Mayo, 30.000 desaparecidos… Un larguísimo listado que terminaba con el asesinato de Mariano Ferreira en 2010. Una secuencia de esa genética genocida del Estado de la que habla Rufer. Hay momentos en los que parece que ese continuo va a ceder. La dictadura cívico-militar fue un punto de inflexión, y en el ‘83 comienza un periodo democrático que no altera el entramado legal y financiero que la dictadura pergeñó y que permitió que, después de 40 años de democracia, más allá de políticas públicas que ampliaron derechos, hayan aumentado los índices de pobreza y la desigualdad. Es desalentador.

Con respecto a mis dichos, corrijo: no estaba cansada; estaba furiosa y desalentada. En esa marcha, detuvieron a 30 personas de forma totalmente irregular. Algunas estuvieron detenidas durante 30 días. Tenemos un gobierno que sostiene el ajuste con represión, un congreso que le dio gobernabilidad, y un poder judicial sesgado. Es muy desalentador, pero prefiero pensar que algo tendrá que gestarse desde el pie. La marcha a la que fueron los hinchas del fútbol fue una fiesta. Empezaron a reprimir hacia las 4:45. Nosotros llegamos hacia las 4:30. Íbamos entrando por Callao y la calle era una fiesta. Y a pesar de la represión, la gente no se fue. La gente siguió juntándose en otros lugares y terminó en Plaza de Mayo. Y a la noche hubo caceroleadas.

M: Una marcha que también fue una fiesta fue la Marcha Antifascista. La sensación de vulnerabilidad nunca deja de estar, pero es de vulnerabilidad, y no de peligro.

C: Claro, fue una marcha donde se reivindicó el sentido de comunidad, de solidaridad. El respeto de las diversidades, que hace nuestra vida más bella.

M: A eso me refiero. Trataba de recuperar la idea de Butler de aquellos cuerpos frágiles que se juntan para acompañarse, protegerse mutuamente, exponerse, incluso festejar: tomar la calle de nuevo.

C: Se habla mucho de “refugio”. No es una idea que me guste: no tengo por qué estar refugiada. Estoy pensando mucho en la violencia, y en la inconveniencia de tanta corrección política. Estoy haciendo una reedición de Violencia, de Romero. Me pregunto qué significa ahora, después de 50 años.

M: Pienso en aquellos momentos de nuestra propia historia en los que las cosas parecían estar un poquito mejor y en los que, igualmente, se hacía necesario que apareciera alguien como Romero, que diga “no sé qué están festejando”. Esa es otra aguja.

C: Hace poco, fuimos a un recital del Tata Cedrón. La última vez que lo había escuchado fue en la Ciudad Universitaria, hace más de 50 años. Dio un recital hermoso. Fue todo muy amable. Pero cuando terminó, se despidió diciendo que estábamos clausurados por el desánimo y la democracia. Esa sentencia me llevó, nuevamente, al auditorio de la Ciudad Universitaria, hace más de 50 años atrás. Y pensé en lo que nos separaba de ese entonces… pensé en todo lo sucedido.

Y pensé en el nunca más que nos trajo la apertura democrática. ¿Qué significó? Significa “nunca más a la represión”, pero también “nunca más al atrevimiento de pensar una alternativa política”. Esa es la clausura en sordina del nunca más. Ese es el desafío… en tiempos tan crueles, pensar una alternativa otra.

M: ¿Cómo se inscribe la historia en tu trabajo?

C: Me interesa, para pensar mi trabajo, retomar los dichos de Rufer: la posibilidad de historiar la violencia necesita de una imaginación que salte por encima del tiempo homogéneo, que produzca conexiones impedidas, que impugne la secuencia para exhibir la estructura. Rufer me alienta, me da coraje cuando dudo.

M: En una de las Tesis sobre el concepto de historia, Benjamin dice que el trabajo de un historiador crítico es también atizar para el pasado la chispa de la esperanza. Me parece que desarticula el orden en el que se dan las cosas: ofrecerle, a un pasado que ya no está, un futuro que se le canceló. Asociamos la esperanza al futuro y el pasado a la nostalgia. Y además, “atizar la chispa”. La esperanza como una chispa que tiene que ser atizada me parece muy poderosa.

C: No sé si mi trabajo atiza la chispa de la esperanza… Me mueve acompañar el reclamo de los pueblos en sus luchas, acompañarlos en la búsqueda de un pasado que ya no está, en la búsqueda de un futuro cancelado. Y en esa búsqueda solidaria, encontrar también un futuro en común. En ese sentido, el tema indígena es un tema fundamental. Porque negar esas culturas aún, realmente, es criminal. Hace que nuestra existencia sea más pobre. En el 2018, nos encontramos en Uruguay con Bernardo Oyarzún, un artista chileno, mapuche. Él llegó a Uruguay con el machi Jorge, que lo acompañaba en las performances. Pasamos tres o cuatro días juntos. Y el machi Jorge nos dijo que su madre y su abuela no hablaban con los blancos, pero que él había decidido iniciar un diálogo con los blancos porque entendía que había un peligro inminente, y que la única forma de enfrentar ese peligro era unidos con otrxs: con las mujeres, con los trabajadores, con los desocupados, los indígenas, con las diversidades. Creo que es un buen punto de acuerdo y un buen punto de partida.

M: Voy a tratar de de cerrar el tema de lo performativo y de la salida a la calle cuando trabajan con Cuatro. Me gustaría recuperar el apotegma de Walsh según el cual “las paredes son la imprenta de los pueblos”, pero para pensar otras dos nociones posibles: la de “museo” y, precisamente, la de “archivo”. ¿Cómo se configurarían un museo y un archivo imaginado en las paredes del espacio público? ¿De qué son testimonio?

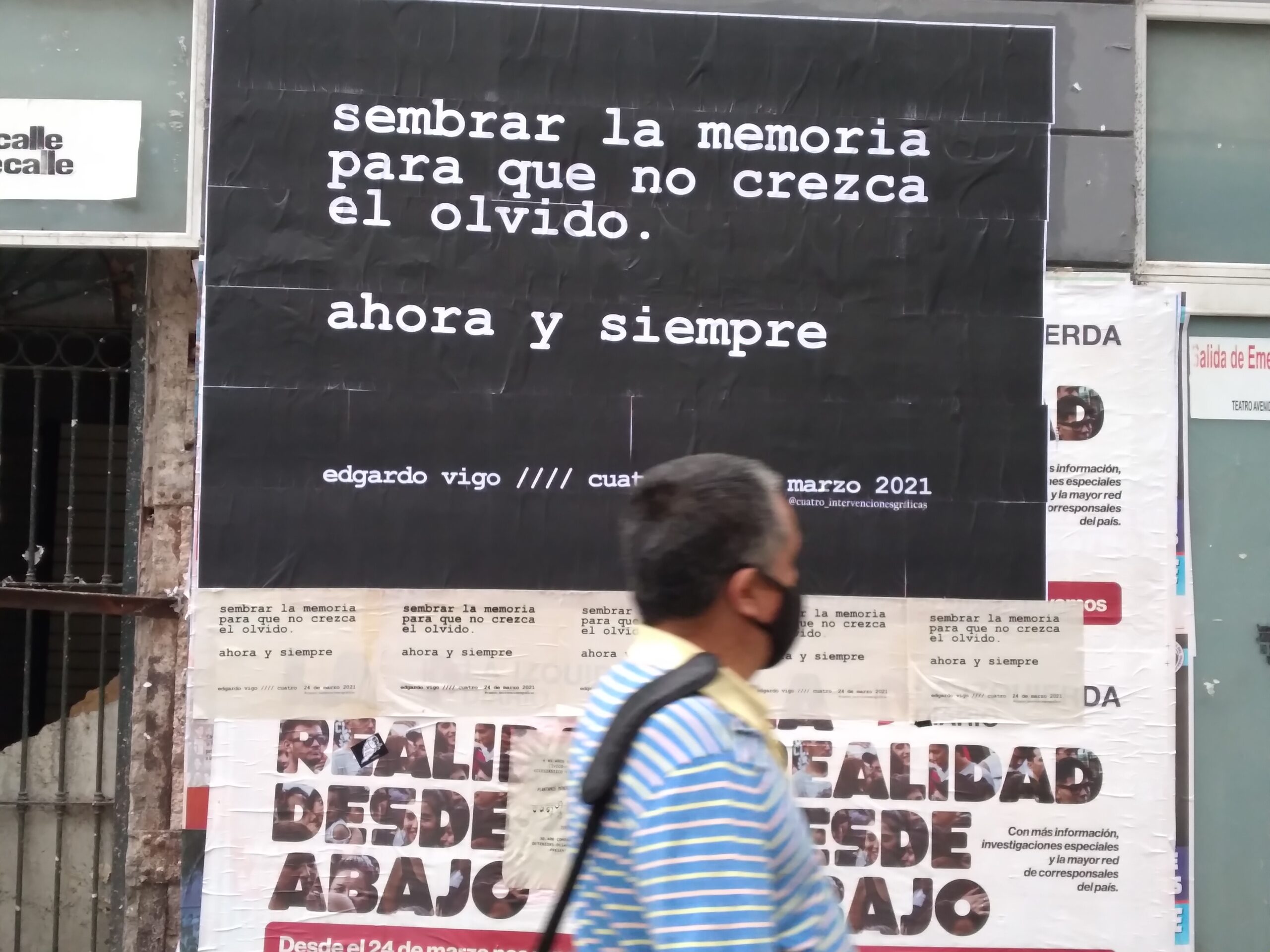

C: Cuando salimos a la calle, lo hago sin muchas especulaciones acerca del destino de nuestro trabajo en el tiempo. Salir a la calle responde a una pulsión: es estar con otros. Para mí, la calle tiene reglas bien distintas a la de una sala de arte. El tiempo es distinto, el espectador es distinto. En la calle trabajamos en el contexto de una movilización que tiene una potencia performática inmensa. Entonces, nuestra apuesta tiene que responder a esa escala… por eso desplegamos esos murales de gran tamaño. No somos una agrupación partidaria, entonces nuestra intervención oscila, según la oportunidad, según la urgencia del momento, entre lo poético y lo político. Muchas veces recurrimos a archivos, con citas de artistas, como ha sido el sembrar la memoria para que no crezca el olvido de Vigo…

Estos últimos períodos han sido muy complicados para Cuatro… como para muchos otros. El desánimo nos atraviesa. Es la desazón de la que habla el Tata Cedrón. Cada marcha es un desafío distinto: nos preguntamos si podremos pegar los afiches. ¿Habrá represión? ¿Hay que firmar las intervenciones como nos recordaba Juan Carlos es más prudente no hacerlo? No sé… En esta última marcha era cuestión de estar allí, presentes, con el cuerpo… ¿Nos amedrentan?… ¡Vamos a ir igual, con toda nuestra humanidad! De eso se trata. Es horrible sentir la impotencia de que no se puede hacer nada. Es horrible… Y no es verdad. Son épocas para estar con otros: para hablar, para pensar, para discutir, para ver qué se puede hacer.

Con tanta historia y con tantas experiencias, algo se nos tiene que ocurrir.

CRISTINA PIFFER

Cristina Piffer nació en Buenos Aires en 1953. Es arquitecta y artista visual. Egresada de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de La Cárcova. Su extensa producción aborda la temática de la violencia política en la historia argentina del siglo XIX, a través del relevamiento de fuentes históricas o literarias, y de la exploración de diversas materialidades.

Galardonada con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2022, el Premio Adquisición de Artes Visuales 8M, impulsado por el Ministerio de Cultura de la Nación (2022), distinguida como Artista del año por la Asociación de Críticos de Arte (2002), y Beca Fondo Nacional de las Artes (2001) entre otros. Su obra integra colecciones nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas.

Formó parte de Artistas Solidarios, colectivo de artistas junto a Juan Carlos Romero, Hugo Vidal, Ana Maldonado y Javier del Olmo. (2013 / 2017) y en la actualidad participa de Cuatro, junto a Ana Maldonado, Lucía Bianchi y Hugo Vidal.

Desde 1999, trabaja de forma sostenida en colaboración con Hugo Vidal.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

MATEO DE URQUIZA

Mateo de Urquiza nació en Jujuy en 1992. Es actor, director y dramaturgo. Su investigación está centrada en el cruce entre estética y política, entre teoría y práctica, en la producción de artefactos escénicos anfibios concebidos como un territorio común para lenguajes y tropos disímiles. Sus trabajos fueron exhibidos en diversos espacios, ciclos, festivales y bienales. Se destacan: Tito Andrónico quiere decir HABEAS CORPUS (2015), Manual del buen performer (2017), Purgatorio, Céline no está solo (2018), Centers Live (2020), Acerico (2021), Ícaro (2022) Lingua ignota, Manifiestos políticos (“Imaginación política” – Proyecto Ballena) y La lengua idiota (2023) .

Fue programador del espacio Sala de Máquinas, donde curó los ciclos Ciudades en miniatura, Ciudad infinita (2021) y la residencia La comunidad que viene (2022). Desde 2024, es miembro del equipo del PICT-O Historiografías en movimiento, dirigido por Eugenia Cadús. Actualmente escribe su tesis para la Maestría en Teatro y Artes Performáticas (UNA).

[1] Diálogos en torno a la obra de Cristina Piffer. Normatividades sensibles, imaginaciones materiales y contra escenas de aparición. Organizado por la Universidad de la Imaginación. 7 de octubre de 2023.