Entrevistar a un artista es trabajar con conceptos. Es indagar en las ideas que orbitan una obra; es someter a esa obra a un proceso —acaso quirúrgico— que extirpa de su dimensión material las nociones que la trascienden; es otro de los modos de producir teoría a partir de un artefacto poético. El mayor peligro de esta práctica es suponer que la literatura que se produce durante la conversación viene a colmar el vacío conceptual que deja cualquier pieza, cuando no el mismo hecho de pensar que ese vacío existe.

La obra de Santiago Sierra no corre ese peligro. Subvierte esa lógica porque, en ella, no hay distancia entre la forma y el concepto. Ocupan un mismo espacio, por lo demás, eminentemente material. Quizás por ello, las respuestas de Sierra son tan concretas: tienen la espesura del pensamiento, pero no como una forma efluvia de interpretar el mundo, sino como un modo de habitarlo y, sobre todo, de resistirse a él. Quizás por ello, la dirección que toma la conversación no va de la obra al concepto sino a contrapelo: del concepto a la obra. O todavía más: no hay una dirección, precisamente porque, otra vez, entre la materia y el concepto de su trabajo no hay distancia, no hay un vacío por colmar. Es algo así como una materia conceptual, o un concepto material. Una obra que interviene en el mundo como lo hacen las cosas que tienen un peso, un volumen, una temperatura. En este sentido, todo su trabajo es performativo: interrumpe la mirada, desvía una conducta, interpela e incomoda, hunde el dedo en la herida y nos obliga a pensar nuestros modos de vivir en este mundo eternamente agonizante. Hace cosas con palabras, pero también: hace palabras con cosas.

Mateo de Urquiza: Empecemos por el archivo. ¿Cómo concebís este concepto?

Santiago Sierra: Yo creo que empieza por seleccionar qué es lo que cuentas y qué es lo que no cuentas. Yo tengo dos archivos: el primero, el público, es la página web. Es la forma de dar mi versión de los hechos. De repente, puede haber un escándalo en torno a una pieza, pero ahí está mi versión de los hechos bien explicada. Muchas veces no enseñas todo lo que hay, para que la gente se quede con una imagen, y también porque propones un estilo que no encuentras en todas las fotos. Intentas que se reconozca que quien habla es siempre el mismo. Luego está otro, que ahora voy a donar al Museo de Helga de Alvear (porque ya estoy harto de cuidarlo; además, está aquí, sólo lo veo yo), con obra que tengo más o menos guardada, y aquí no pinta nada; ni lo veo, porque leer sobre mí mismo me haría sentir como Napoleón. Todo eso lo tengo y me lo quiero quitar de en medio. Tengo varios libreros con los textos en colectivas, el archivo físico, los flyers —que también cuentan otra historia: los de los noventa, los de ahora—, las pegatinas, los negativos… De repente encuentro piezas que no he enseñado porque no me daba el criterio. El archivo es muy grande, y ése sería el que tengo yo aquí, el que no he hecho público y el que creo que solamente a los nerds les podría interesar.

M: El archivo también despliega una relación entre lo privado y lo público, y eso me parece interesante. Hasta qué punto nos interesa sostener esa privacidad del archivo: un encuentro con uno mismo pero nada más. Pienso entonces en dos dimensiones del archivo: tu obra y su devenir archivístico, pero también el acceso a archivos preexistentes para producir obra. Pienso en las performances que hacés, en las que se compilan nombres y apellidos de víctimas de la violencia —políticas restrictivas en cuanto a la migración, conflictos bélicos, etcétera—. En esos casos, tu obra se presenta como una llave que abre los archivos justamente para hacerlos públicos. ¿Cómo es tu acercamiento a estos archivos?

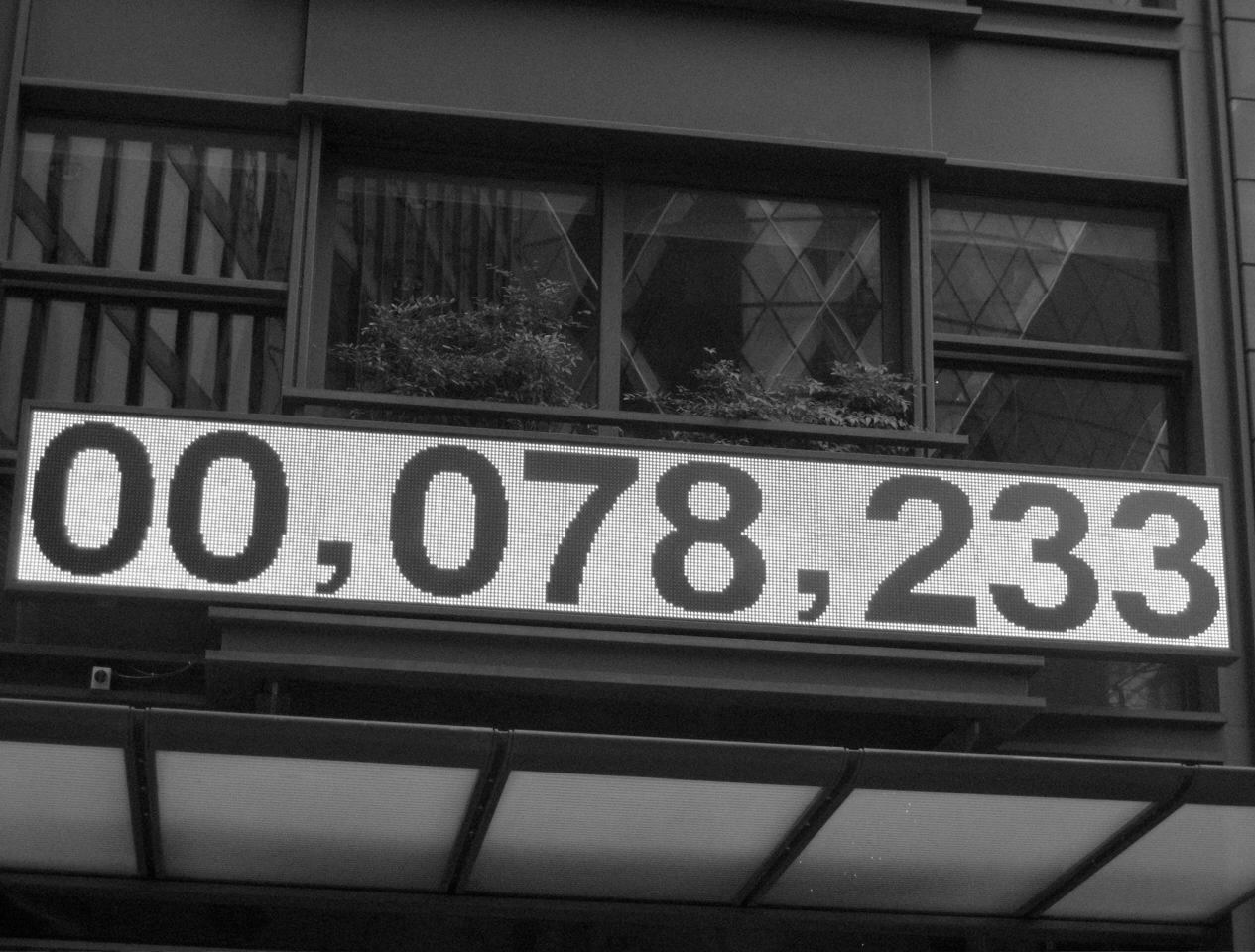

S: Lo que hacemos es sencillamente confiar en gente que sabe más que nosotros. Por ejemplo, Los nombres de los caídos en el conflicto sirio desde el 15 marzo de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2016 (2017) implicaba una investigación complicada. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos que tiene sede en Londres, de repente, la gente moría tres o cuatro veces. No era nada fiable. Y el gobierno sirio te dice que no han muerto más que terroristas. Entonces hubo que investigar. Por eso, contratamos a Pedro Brieger (que es experto en este asunto) e hicimos la investigación con él. Nosotros desencadenamos la investigación. La que sí hicimos aquí, era más fácil, fue la de España[1]. Porque podíamos hacerlo, pero también por la importancia de los ayudantes que tienes. En ese caso, contraté a una persona que venía de los movimientos sociales y lo puse a hacer el trabajo que él sabía hacer. Él me ayudó mucho. Hicimos una investigación desde el estudio. Estuvimos un año con él, tratando de sacar todos los casos de presos políticos que había en España. Y había un montón. Lo que sale en las imágenes es el ejemplo de un caso, pero en cada caso puede haber envueltas quince personas o más. Nos dimos cuenta de que se estaba metiendo a la gente en cana por delito de opinión. En muchos casos, no se infringía ningún delito. Por ejemplo, Hasél está en la cárcel por decir lo que todo el mundo sabe: que la familia real es una familia de ladrones y, además, que no lo es sólo ahora. Eran esclavistas. Y por eso vas al bote. Por supuesto, siempre buscan excusas, como el caso de Assange. Sí, acudo a los archivos que hay. Un año, hicimos en Londres un contador de muertos en tiempo real[2]. En Estados Unidos hay agencias de censos que se dedican a contar cuánta muerte va a haber en el mundo. Está todo previsto: “el año próximo va a haber tantos”. Yo tenía predicción país por país: cada año muere en el mundo el equivalente a la población de Inglaterra, unos cuarenta y cuatro millones. Así, es muy fácil hacer un reloj en el que las muertes se correspondan con el tiempo. Entonces, empezaba el año, y estaban sonando las campanas de alegría, y nosotros empezábamos a contar los muertos. Ese contador estuvo un año entero. Es interesante porque, cuando se habla de necropolítica, parece que se habla en abstracto y no. En el caso de los sirios, dijimos nombres y apellidos. Comprobables, como el resultado de una investigación. Eso también mola mucho, porque puedes utilizar la ciencia a tu conveniencia. Una vez, nos dedicamos a hacer las fotos a las espaldas de gente que declaraba tener una cantidad de dinero[3]. Teníamos varios grupos: los que tenían cero, los que tenían mil o alrededor de mil, los que tenían más de un millón, y les fotografiamos las espaldas para averiguar el tono de piel. Esto lo hicimos en Caracas. Entonces, llegabas a interesantes conclusiones: de repente, el negro valía menos seis mil euros y el blanco valía unos once millones. El blanco puro. Una tabla decía: esto es lo que ha dicho la regla de tres.

M: Para sorpresa de nadie.

S: Para sorpresa de nadie. Era también mi homenaje a la pintura de castas, que era la obsesión de los españoles: cuando llegaban a América, veían las razas diferentes y flipaban, y hacían estas pinturas. Y para mí también. Yo, cuando fui a México, no tenía idea de que soy blanco. Para mí, soy normal. Y vas allí y ves que la piel significa algo, que tu origen también significa, ves algo que de normal tiene poco.

M: Me gustaría avanzar en torno a esa puerta que abrís: el concepto de lo normal. Sos un artista que atenta precisamente contra lo normal, contra la norma. ¿Cómo entendés “lo normal” y cómo te enfrentás a eso?

S: La norma impuesta. Si un grupo de gente organiza una norma de convivencia en la que todos están de acuerdo, pues eso no me parece mal. Pero si es la imposición vertical (“esto tiene que ser así porque sí”) y la aceptación acrítica de esto, no puede ser. Nos están vendiendo como normal este caos en el que vivimos. Es un lugar totalmente caótico. Hay países que están tocando los huevos para que nadie se ponga de acuerdo y pescar en río revuelto. La puta normalidad es un caos. Una normalidad impuesta por Hollywood y por nuestros países: el rey de España es lo normal, que esté en el telediario ese sinvergüenza; o el papa de Roma. O sea, es que ni siquiera hay que esforzarse mucho en sentir repulsión hacia ello, por lo menos por mi parte.

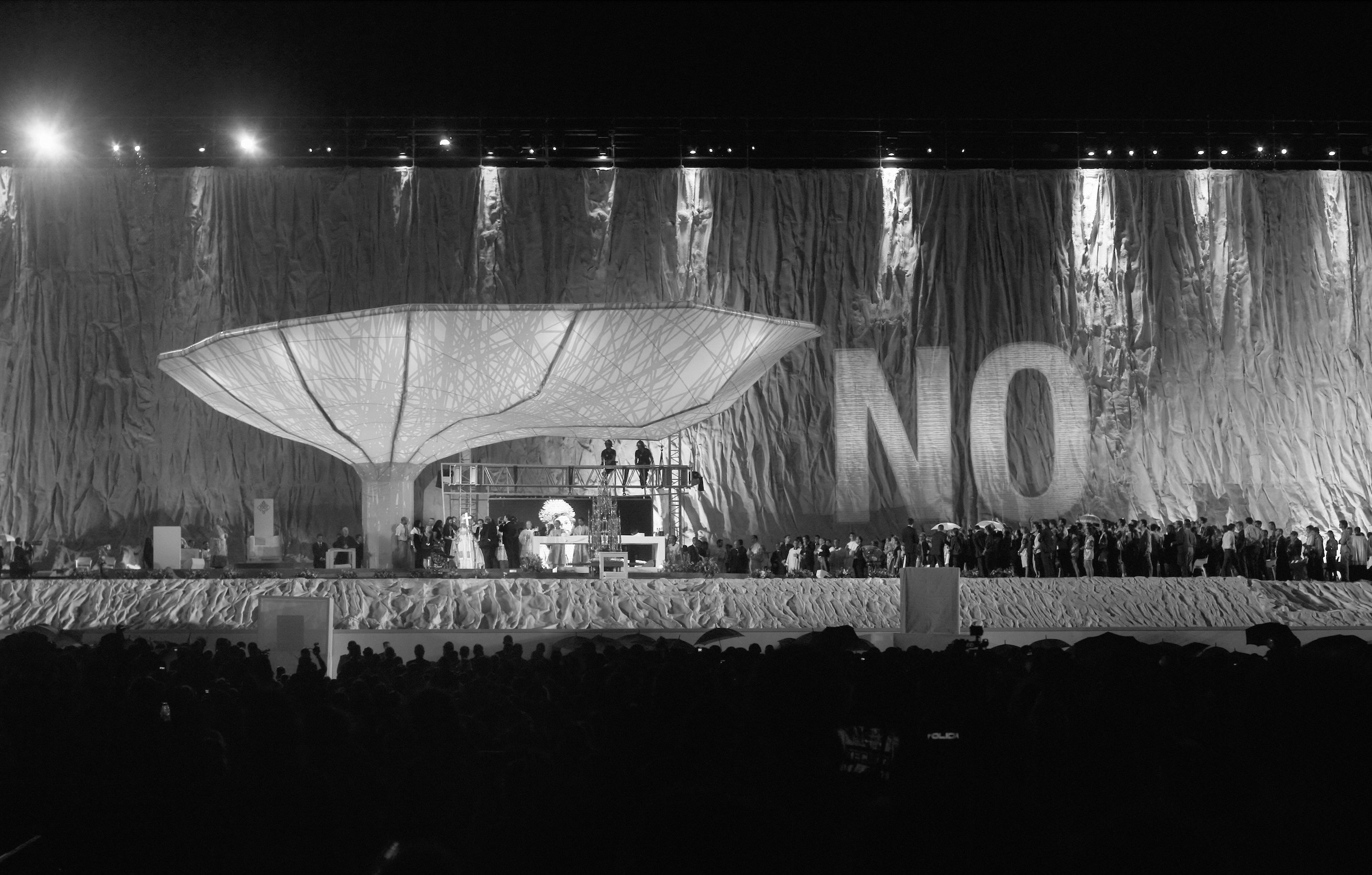

M: Aprovecho para avanzar con el siguiente eje que tiene que ver con arte y espacio público, sobre todo pensando en este caso que traés, que es el del Papa[4]. En 2011, en colaboración con el fotógrafo Julius von Bismarck…

S: Bueno, Julius es más que un fotógrafo, también hace sus invenciones. Ésta es una invención que lo que hace es hackear las fotos analógicas. Cuando capta el disparo de un flash, dispara una imagen muy rápido, que sólo la capta esa misma cámara. Es como hackear fotos. Era como un milagro: aparece detrás del Papa un NO gigante. También lo estuvimos haciendo con la poli, con los peregrinos. Es una manera de enfrentar el espacio público sin pedir permiso, en plan hacker. También a veces hay que pedirlo, y no solamente a la autoridad oficial. Cuando trabajamos en Ponticelli, hubo que pedirle permiso a la mafia para trabajar ahí. Desde la Camorra, nadie quería subir. Tuvimos que subir con un fotógrafo de guerra. O sea, les tienen miedo a esas zonas. A veces tienes que contar con la autoridad o jugar con los límites. Por ejemplo, cuando hicimos el paseo con los retratos invertidos de todos los presidentes de España desde la famosa democracia[5], lo hicimos sabiendo que en ese momento había una mínima cantidad de policías, porque estaban ocupados en la fiesta de La Paloma, en una bronca que había con los bomberos. Lo hicimos a las siete de la mañana, con un permiso, con lo cual la libras. Serían estas tres maneras de enfrentarse.

M: Es decir, como estrategia para ingresar al espacio público: hackear la norma, burlarla, o pedir permiso.

S: Cumplir, cumplir. También hay un truco muy bueno que es decir que vas a rodar. Si dices que vas a hacer arte, ya eres sospechoso; pero si dices que vas a rodar y pides un permiso de rodaje normal, empieza a aparecer Brad Pitt por ahí, o algo, y encantados: mientras pagues, ni lo miran. En Europa funciona muy bien, se callan. Lo dan y listo. El arte es más sospechoso porque nosotros vamos por libre. Para hacer una película hace falta una estructura económica de cojones, un equipo. Y yo te puedo montar un lío solito. Aquí, el arte siempre ha sido sospechoso. Yo me acuerdo, de chiquito, con Picasso, que era comunista: “eso lo pinta mi hijo de ocho años”. El desprecio del arte es muy grande. Los artistas no son de fiar. A no ser que sean cortesanos, no son de fiar.

M: Nos hemos vuelto testigos de un ataque y un desprestigio sin tregua de lo público. Sobre todo, cuando se lo asocia a las instituciones estatales. ¿Cómo te involucrás vos en la discusión en torno a los espacios públicos? O, en todo caso, ¿qué es lo público? ¿Es un campo de batalla? ¿Un espacio común que quizás hay que construir, todavía?

S: No es de la gente. Imagina que hay una placita, al lado, donde nos salíamos a sentar la gente en el suelo. Era una plazoleta grande y ahí nos juntábamos a beber, a charlar, a fumar porro. Entonces, ahora llega el ayuntamiento, la llena de terrazas y ahí están los guiris y nosotros ya no. Pues o te sientas con los guiris a pagar precio de guiris o te vas a otro lado. Entonces, es un espacio que aquí es para hacer negocio, fundamentalmente. Remodelaron la Plaza de España, que estaba llena de árboles, y ahora pusieron una gran explanada que le llaman “El aeropuerto”. Uno dice: ¿por qué hacen esta locura? Pues porque luego lo alquilan a la feria de la Navidad, a la feria del Día de la Raza, el día de no sé qué, y ponen casetas y venden choripanes, o lo que sea. El espacio público, aquí, no pertenece a la gente. Y me imagino que irá a más porque los gobiernos tienden a generar fascismo y, además, sin necesidad de llamarse así. O sea, lo que están haciendo los gobiernos europeos, ya con Biden, ha sido apoyar a los fascistas de Ucrania. Hay tipos que prohíben partidos políticos o reprimen elecciones libres en Rumanía. Se están comportando como fascistas. Pero no te lo dicen. Es un fascismo sonriente: te ponen un tipo guapo de presidente y ya está. Lo que cambia muchas veces es el lenguaje, claro. Hasta ahora, elegíamos entre la izquierda o la derecha. ¿Qué hacían los dos? La política capitalista pura y dura. Y privatizar. Que lo público se transfiera y ya está. Ahora se ha cogido este otro tipo de personajes, tipo Milei o Trump, que te lo dicen claramente: son unos racistas que sólo proponen “muerte al que no sea como yo”. Acojona bastante, ¿no?, pero en realidad, es una vieja historia que nos la llevaban contando, aunque nos la adornaban más. Se está enloqueciendo todo mucho.

Yo creo que se están desmoronando tanto Europa como Estados Unidos. Ya no pueden competir con China. Caerán, pero son gente que cuando pierde no da la mano. Europa está cabrón porque ha basado su bienestar en que todo el resto del mundo estuviera jodido para que nosotros estuviéramos bien. Y sigue con esta posición imperialista que a mí me la pela: nuestros chicharrones cantan y el resto del mundo que se chingue, y no: el resto del mundo se está organizando. Está cambiando el mundo y estos tíos están sacando a sus perros. A mí sí me da miedo la palestinización de Latinoamérica. Porque lo tienen muy fácil: cuando no puedan controlar Europa, Oriente Medio y tal, pues Río Bravo para abajo y a lo que pille. Creo que ya está pasando. Y para eso hay que meter mucho odio. Hay que llegar a enfrentar mucho a la sociedad para que no se dé cuenta de eso; acojonar a la gente, porque si pegan a los viejitos y les abren la cabeza, pues imagínate qué van a hacer con el resto: cuando salgan los maricas, los matan. Así está el rollo. Está peligroso. Y se nota: la gente tiene mucho miedo de hablar. Aquí hay mucha censura. En el momento en el que dices lo que piensas, te sacan. Se está controlando el mensaje, el pensamiento único. En Alemania, a mí una entrevista entera me la borraron. No me la publicaron, directamente. Y sin decirme nada.

Sencillamente, no salió. Es que, si das, por ejemplo, opiniones sobre Palestina en Alemania, estás cancelado. Ahora quitaron una en Londres —creo que era en la Serpentine— de una tipa que tocaba el tema Palestina y la cambiaron por “pueblos del mundo”, como de artistas aborígenes. Es tan caricaturesco… Utilizan nuestras propias luchas para volverlas contra nosotros. A mí me ha pasado: por motivos ecológicos, me han suspendido una pieza. Decían que ofendía a los aborígenes. Y dije, bueno: “¿quiénes son los aborígenes?” Hay aborígenes que son unos fachos y hay aborígenes que están conmigo y hay aborígenes que se la pelan. No hay “aborígenes”. Pero de repente te la cuelan ahí en público. La gente dice: “¡ofendió a los aborígenes!” y la voltean.

M: Me quedo pensando en cómo se nos acorrala en la corrección política: tematizar los pueblos del mundo o la ecología, mientras las ideologías más conservadoras están haciéndose cargo de la incorrección política. El arte termina siendo administrado para no poder decir. Porque pareciera que, en la disputa por las imágenes, y por su forma de subjetivar, termina ganando la xenofobia, la homofobia, la aporofobia, el racismo, el concentracionismo o, incluso la palestinización de Latinoamérica de la que hablabas. Y pienso: ¿qué ocurrió con las imágenes del arte, pero también, del pensamiento crítico? Me pregunto si nuestras imágenes dejaron de ser ofensivas[6].

S: No. Claro que ofenden. Y se retiran. Claro: cuando vas a la Feria de Arco, o cuando vas a Jellsing, en Galerías a Jersey, galerías por Nueva York, es el puro colorín y la pura decoración. Cosas que se ponen encima del sofá en los hoteles de Miami. Pero sí hay otro arte, que fluye más lento, que tiene más dificultades de ser exhibido. Estuve, por ejemplo, en una exposición en Brutus, que hizo Kendell Geers. Todas las obras de arte eran bombas visuales y con historias muy dramáticas detrás, muy descriptivas de su tiempo. Entonces, sí aparecen aquí y allá, pero, obviamente, los museos se quedan en el discurso de “qué buenos somos, que dejamos exponer a los indios; soy maravilloso”. Problemas que están ocurriendo a miles de kilómetros de distancia o que hayan ocurrido hace mucho tiempo son bienvenidos, pero no toques nada cercano ni en el tiempo ni en el espacio. Es un “arte político” que tiene otras intenciones: lo institucional. Es contarse a sí mismo como guay, hacerse ver. El amor de la institución. Son lavados de cara. Además, los hay indígenas, no indígenas, los hay de todos los colores y todos los sexos haciendo arte potente. Puedes también tirar de artistas que sean potentes, pero ni siquiera. Te agarran tipos que tejen y que se representan como auto-exóticos. Es muy cargante, realmente. Todo eso mismo lo puedes hacer bien y puedes generar un arte potente, pero no es la idea. La idea es verse guay. Todas las letras que te ponen al principio de los museos… Núria Güell hizo una pieza sobre ello: las cartas de intenciones que tienen todos los museos. Las lees y son unas auténticas maravillas. Y en el mundo exterior no pasa nada, en el exterior está todo bien.

Cuando hago arte, me gusta ver mi parte de culpa en todo el asunto. Meterme como responsable. Y también me gusta ver toda obra que genere un problema; que no sea autocomplaciente; que te haga pensar un poquito. Y que sea concebida como arte, porque el arte no es activismo: los activistas son mucho más respetables que nosotros, se parten la cara con el poder, se la juegan. No nos podemos poner esa etiqueta. Pero me mola el arte que sea arte, también: que tenga en cuenta los códigos del arte; que esté bien hecho. De esos hay muchísimos. Hay muchos que lo son por un momento de sus carreras; hay otros que lo son toda la vida, como decía Brecht.

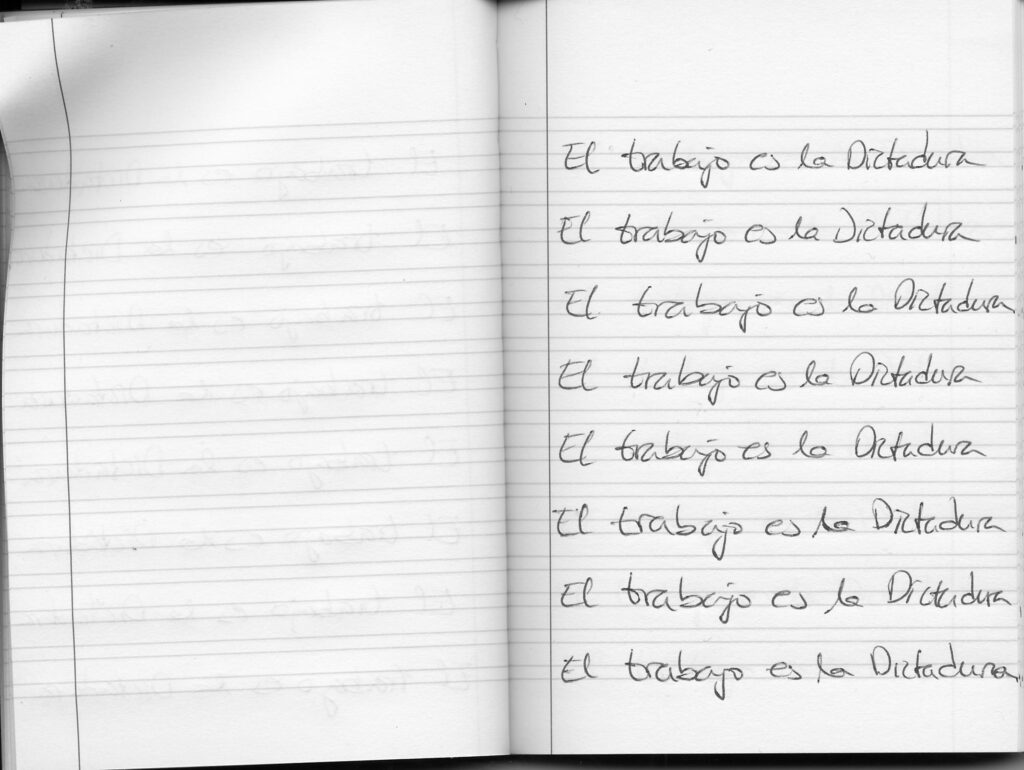

M: Pienso en la resistencia como un elemento bastante elocuente en tu propuesta, y quisiera levantar dos de sus dimensiones: el trabajo y el agotamiento. El concepto de trabajo aparece de diferentes formas en tu obra: cuando es tematizado (como en El trabajo es la dictadura), pero también en el sometimiento de los cuerpos a cambio de una remuneración (que no hace sino recordarnos su íntimo origen: el tripalium); en la figura del artista como un trabajador, y no como un poeta al aguardo de la inspiración; pero también en lo que podría llamarse un “trabajo de las imágenes”, como proponen Rancière y Andrea Soto Calderón. ¿Cómo entendés el trabajo? ¿Cómo opera en tu poética?

S: El trabajo denigra y mancha la ropa. Lo que hace es comprar tu tiempo, tu inteligencia a unos intereses que no son tuyos. Empieza por una falta de respeto a uno mismo muy grande: te ves obligado a hacerlo por las circunstancias, pero realmente ni dignifica ni hace nada. Concebir la sociedad como una sociedad donde todos estén trabajando para los intereses de una minoría parece bastante absurdo. Entiendo que la actividad que media entre el ser humano y su entorno podría también definirse como “trabajo”, pero lo que tenemos aquí es una esclavitud moderna. Gente que ni siquiera puede elegir qué trabajo hacer. Porque, realmente, para la gente de clase obrera, es una bendición trabajar y tener un buen trabajo. Si están en el palo, es un desastre. Porque no llega dinero, porque te dicen que eres un vago… Entonces, ¿cómo cuentas esto? Puedes utilizar ejemplos muy efectistas, y donde se ve la cosa muy al límite.

En México me encontré una situación laboral muy heavy, de gente que no había caído en la pobreza, sino que llevaba generaciones así: una economía de subsistencia flipante, y una capacidad de comprar cuerpos en medio de la calle, de comprarte al poli, darle “p’al chesco” y que te cuide el coche. Una locura. En cambio, lo que había visto aquí eran hordas de trabajadores para nada: levantándose todos los días a las siete de la mañana, para ir a la SEAT, para ir a Telefónica, para ir a las grandes compañías que hay aquí, y que luego desmantelaron para venderlas por ahí. Eran mundos muy diferentes. El trabajo es similar a la droga: todas las mañanas dices “ya no lo hago más”, pero lo vuelves a hacer. Es una lucha contra uno mismo. Me parece que tiene mucho que ver. El militar y la puta como arquetipos de trabajador: el militar es el obrero de la guerra; el que al final carga con la culpa. Es tanto víctima como culpable: su moralidad la renta a los intereses del jefe. Y en el banco, te dirá la cajera que ella no es responsable, que ella sólo hace su trabajo, que ella qué culpa tiene. Es como la ley de obediencia debida: “yo no sé nada. A mí me han dicho que golpee a los ancianos, y yo los golpeo. No es mi culpa”. Y la puta también, porque quien disfruta del cuerpo es otro: se lo das a otro para que lo disfrute. Eso lo entenderá perfectamente el que haya descargado camiones o que haya hecho algún trabajo duro. Claro, luego lo metes en el mundo del arte (un mundo de bien comidos y de gente con cultura y que, por lo tanto, está muy lejos de haber conocido situaciones así) y encuentran que hay una delectación sádica por mi parte. Que lo hago porque me da placer. No: son ejemplos homeopáticos, en dosis muy pequeñas, de una maldad exterior. Que yo le pague a uno por hacerse un tatuaje o hacerse una paja, por meterse en una caja de cartón es hasta divertido, comparado con el mundo.

M: Creo que en torno al concepto de “cultura” hay una discusión todavía abierta: qué es la cultura, o en qué se terminó convirtiendo; qué es producir o qué es consumir cultura; si, efectivamente, es algo que está aislado de un problema político. Pareciera una herida que no terminó de cicatrizar. Cuando una obra te enfrenta a este mundo esclavista, en nombre de “la cultura” aparece el escándalo. Pero entonces, ¿qué es la cultura? ¿Qué función tiene que cumplir la cultura?

S: Bueno, aquí hablaría más del museo, o del centro de arte. Porque, cuando quiero saber qué pasa en Venezuela, escucho hip hop o trap venezolano: allí te cuentan los chavalitos lo que está pasando en su calle. En el arte es distinto: sí se produce mucho arte en la calle, mucho arte underground pero, en realidad, el arte que queda como potente es lo que decide la sociedad “conserva”. Es gente muy pija la que decide. Si realmente eres artista, dependes del coleccionista, un tipo con mucho dinero y muy de derechas. Esa gente no quiere que le vengas a amargar. Yo creo que ha habido también un cambio, ahí. Durante el siglo XX, el arte era algo muy minoritario. Molaba mucho, pero era el que soportaba una burguesía ilustrada. Sobre todo a partir de las ferias, al que antes llamaban “cerdo explotador”, si compra arte, ahora le van a llamar “top internacional collector”. El tipo compra arte y, además, se vuelve un paladín de la cultura de su país. Ya no es un cerdo capitalista. Está allí, con su mal gusto. Compra la cosa rara esa, para ponerla detrás. El arte sigue estando ahí, sí; creo que sigue siendo el que soporta una burguesía ilustrada, pero una burguesía ilustrada que ya no tiene tanta importancia en la lectura general del arte. Ha perdido esa preponderancia. Pero sí, obviamente, los que me pueden comprar a mí son cuatro piraos. Un tipo cargando una viga no es una cosa que todo el mundo quiera tener en su casa. En el arte también debe haber eso: también debe estar lo repulsivo, lo que no queremos ver. Ya hay miles de gentes aplaudiendo al sistema. Si somos tan democráticos, que también aparezcan los que no lo aplauden, los que lo abuchean. Pero no: “aquí has venido a aplaudir. Aquí no me montes, no me sirve”.

M: Tus obras, huelga decirlo, están signadas por el agotamiento. Pienso, otra vez, en el uso de los cuerpos a los que se les exige llevar adelante acciones hasta drenar todas sus fuerzas, pero también en La declaración de Copenhague (2014). La figura de Bartleby, que ha perdido toda forma de voluntad, aparece como un fantasma. Y sin embargo tenés una obra muy prolífica, que da cuenta de una vitalidad que todavía se enfrenta al mundo. ¿A qué responde esa vitalidad?

S: El agotamiento es síntoma de trabajo. Sobre todo después de la pandemia, me di cuenta de lo a gusto que se está no haciendo nada. Y me gustó. Me he ralentizado. Me he dado cuenta de que eso era un ritmo de vida muy estresante. No paraba. Ahora precisamente estoy en un momento en el que hago menos y me agobio menos porque, en realidad, cada pieza puede llegar a convertirse en un problemón. Y estar de problemón en problemón desgasta mucho. Trabajas con gente que toma unas decisiones que dices: estos tíos son sádicos. Y ellos son muy conscientes de lo que hacen, como si disfrutaran de lo que hacen, no sé. Creo que es gente que se enloquece. Bueno, el poder corrompe absolutamente. Y estos tíos se han vuelto degenerados. No se sabe si es algo cultural o todos al final lo acaban siendo. Me imagino que sí. Entonces, sí, hay un cansancio.

M: Los archivos se hacen tanto de documentos como de monumentos, y tu trabajo está muy nutrido de ambas cosas. Pero me interesa especialmente la dimensión monumental de muchas de tus obras: tanto el acceso al archivo (pienso en los crímenes de guerra, en los nombres de migrantes, y en los nombres de los caídos en conflictos bélicos) como la propia producción de obra (como Institución embarrada o Muro de 137.400 litros de agua del Mar Mediterráneo) suponen un trabajo monumental. Sin embargo, en muchos casos se trata de monumentos que no han de perdurar, como tienden a hacerlo los monumentos oficiales. ¿Cómo pensás esa tensión entre lo monumental y la impermanencia? ¿Qué lugar ocupa el gesto en la producción archivística?

S: A cualquier cosa la podrías hacer perdurable. Lo que compras es el derecho a volver a hacer, para cuando la quieras exhibir. Es absurdo tener guardado barro en la bodega, pero si lo quieres hacer, yo podría explicarte cómo montar Institución embarrada, y hacerla perdurar. Pero sí, son piezas que normalmente se tiran. Esas dos piezas me gustan mucho, porque además me gusta mucho lo escultórico. Me cuesta más porque es más caro, pierdes pasta siempre, precisamente porque a nadie se le ha ocurrido comprar eso. En el caso del muro de agua del Mediterráneo, así es como funciona el Mediterráneo. En vez de pedir a gente del mundo del arte que inaugurase, les pedí a gente de Open Arms, que son unos tipos que, contra todos los gobiernos europeos, se dedican a recoger a la gente que anda perdida por el Mediterráneo. Saltándose todas las leyes de salvamento marítimo, los gobiernos no les dejan atracar. Es que el Mediterráneo es un cementerio: se hunden barcos sin parar y luego no los rescatan ni les dan la bienvenida. Me gustó mucho la idea de pensar el Mediterráneo como un muro: el Mare nostrum convertido en una muralla. Y la Institución embarrada, ahora la voy a repetir aquí en el museo de Helga de Alvear, la vamos a poner en el centro del museo. Es muy curioso este material porque, para mí, es como muy Zeitgeist: habla del tiempo presente y, a la vez, es atemporal. El barro puede ser el material primigenio, pero lo relacionas con cosas. Cuando lo hicimos en Alemania, recordaba a los barrizales del Maschsee, un lago que hicieron los alemanes a pala. Con las primeras políticas anti-paro, anti-desempleo que hubo en Alemania, en vez de poner un tractor, les pusieron ahí a cavar a pala. Es un sitio que tiene una relación con la ciudad muy rara, porque es donde hoy la gente hace footing, monta en piragua pero, a la vez, es un lago cavado a pala por sus abuelos. Tenía que ver con la historia alemana mal asumida.

Luego, Demna me pidió esa obra para el desfile de la Fashion Week en París. En ese momento, todos estábamos viendo el conflicto de Ucrania, los tanques atrapados en la Rasputitza. Con esa ropa militarista que sacaba en tiempos bélicos, aquello me recordaba mucho más a soldados desfilando. Y el barro te mancha. Me gustaba mucho la idea de manchar a la élite, que se fueran a las limousines con los zapatos llenos de barro. Una sociedad manchada. Ahora lo vamos a hacer en España, y en España la gente lo que tiene a la cabeza son los más de doscientos muertos de Valencia, porque le pusieron a la gente las casas en riadas, terrenos adonde van los ríos. Siempre lo vinculo con algo muy rápidamente. El público queda muy ligado emocionalmente por el presente, también. El barro mancha. Siempre tiene ese sentido. Hay muchos ongoing projects, proyectos en los que insisto, sobre todo porque encuentro estas variedades. No es lo mismo meter a gente en cajas en Berlín que meterlas en Guatemala…

M: También tenés monumentos inmateriales, como el Monumento conceptual (2012), en Leipzig.

S: Sí, ese proyecto es de mis favoritos, la verdad. Una pena que ni lo consideraron. Se habló mucho de él, pero ni siquiera dejaron que fuera uno de los votados. Cuando llegué allí, a Leipzig, me di cuenta que los triunfadores de la revolución seguían de panaderos, de no sé qué. ¿Qué triunfo es este? Deberían estar como la familia Castro, disfrutando de un habano. No, les daba igual. No sentían que debiera haber un monumento; es como si sintieran que habían perdido esa lucha. Sí se habían esforzado y tenían un recuerdo estupendo. Pero la sensación que se tenía era la de que no habían ganado, que eso era un invento de Berlín, que lo que ellos querían era servicios públicos o lo que fuera, pero que les sudaba el apoyo al monumento. Y entonces pensé en esta idea que a ellos les gustaba bastante: el dinero del monumento se lo das a la gente, y este parque se declara libre de la policía, como algunas universidades a las que no puede entrar la policía y donde la gente establece su propio orden. Pues me parece maravilloso. Mucho más democrático que la mierda que tenemos aquí. Que la gente decida lo que hace con esa pasta. Y no, al final, pusieron un monumento ad hoc.

M: Devenires extrañísimos de los triunfos de las democracias. Después, quizá podremos entrar un poco también en el concepto mismo de democracia.

S: La democracia es claramente una estafa. Te dan a elegir entre un puerco rosa y un puerco rosado, con vaselina y sin vaselina. En realidad, no hay elección alguna. Te los ponen ahí, son prefabricados. Cuanto más patriotas, más trabajan para los intereses imperiales. Y a la gente se le engaña con un medio de comunicación de masas, de formación de masas —como lo llama García Calvo—, que lo que hacen es lavar el cerebro masivamente a la gente y decirle qué opinar, qué tiene que decir ante cualquier conversación. El cuento de izquierda y derecha, que está completamente vacío de contenido: todos obedecen al mismo patrón, al mismo amo. Se ve claramente en Europa, donde están siguiendo políticas que, desde luego, al pueblo no lo benefician en nada, lo llevan a la ruina.

M: Voy a pecar un poco de optimismo. Pienso si en alguna de tus propuestas hay una vocación democrática, no en cuanto estafa sino como un pensamiento que exceda la distopía en la que estamos. Está el caso de Leipzig, pero también me pregunto si creés que existen otros.

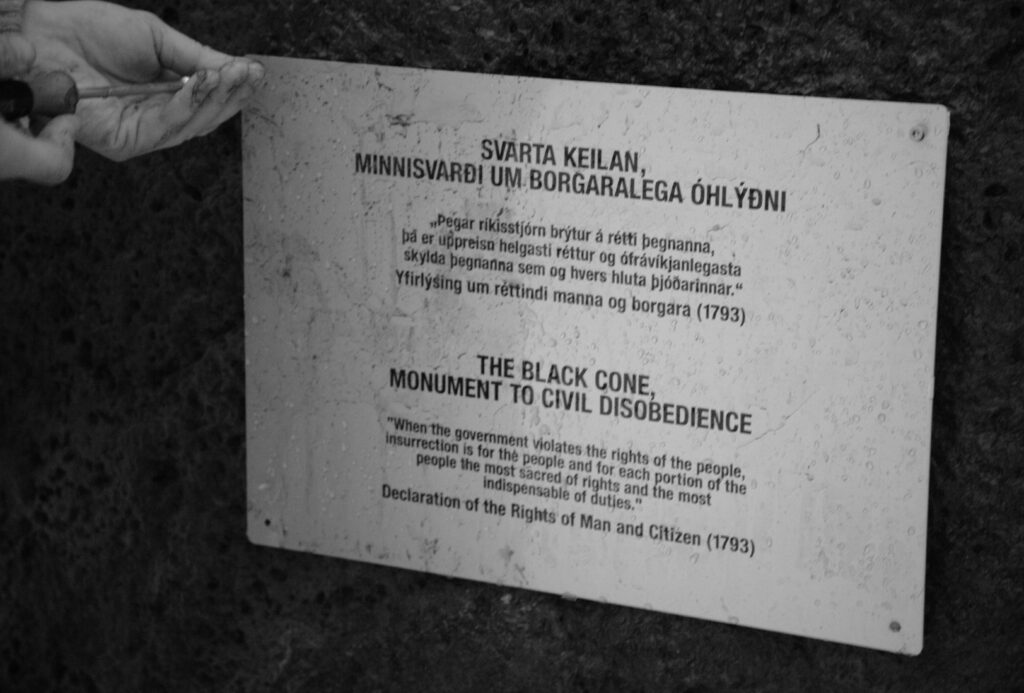

S: Monumento a la desobediencia civil (2012), por ejemplo, también. Como un recuerdo de que parte de los derechos humanos es levantarse contra la tiranía. No sólo es nuestro derecho, sino que también es nuestro deber. Lo pusimos a la brava, enfrente del parlamento de Islandia, como regalo al pueblo islandés, que había echado corriendo a los banqueros. Ahora es un sitio donde hacen manifestaciones, lo han aceptado. Luego lo puse en varios sitios. Lo traduje a diferentes idiomas, pero ya lo ponía en la calle, de cualquier manera. No sé de dónde saqué lo de la cuña negra, pero la idea no es mía. Era de la cuña roja, que era un monumento que no se hizo en Rusia, de los años veinte, por ahí. Me gustó el diseño y lo adapté a la cuña negra. Una cuña negra rompiendo. Más anárquica.

Pero sí, vamos, la democracia me parece claramente una estafa. Como lo fue el comunismo en su día: te ponen ilusiones, te crean reglas. Es muy gracioso, por ejemplo, que los alemanes creen que tienen democracia, cuando allí lo que tienes son sesenta y tantas bases militares estadounidenses. Democracia mis huevos. Pero se les convence, están completamente convencidos de que lo deciden ellos. Yo nunca he votado. Bueno, voté cuando tenía dieciocho años, hicieron la estafa esta de votar sí o votar no. Y no creo que haya salido “votar sí”. Me imagino que sale lo que tiene que salir en cada momento. Es como el contrato social. Tú dices “estoy de acuerdo, yo lo elegí”, pero, en realidad, te han hecho creer que lo has elegido. Seguramente has sido bombardeado con chorradas y te las has creído y has votado a uno por otro. Simplemente, el milagro de hacerte creer que son diferentes ya es un talento. Y ahí detrás están los bancos poniendo para las campañas, cobrándose favores luego. No sé. Los presidentes europeos parecen todos de la CIA, y si no lo son, deberían preguntar para ir por un salario, porque, mamma mia. Si no lo son, deberían.

M: Hay otro concepto que también es muy contundente en tu trabajo y que tiene que ver también con el contexto. Lo que es curioso es que pareciera que está intensificado algo que vos ves desde hace rato. Hablo del fin del tiempo. Parece que estamos en una especie de puro presente, de sálvese quien pueda y de que no hay futuro.

S: Depende de tu perspectiva: tú dile a un chino que no hay futuro. El pensamiento de que el mundo se acaba lo hemos tenido siempre. En lo que a nosotros respecta, sí, el futuro es la muerte, no es tan guay. Nunca es tan guay. Es lógico, entonces, pensar en esto como puro presente. Que sea en el presente donde hay que hacer las cosas. Lo que hemos perdido es ese presente. Está en manos de individuos que obviamente están perjudicando a la humanidad. Entonces, el presente es preocupante y el futuro ya está perdido. Eso es así. Pero en Asia hay optimismo. O te vas a Australia y el clima es muy diferente. Depende del país. Pero sí, nosotros tenemos motivos como para estar acojonados. Hay un declive, y se está eligiendo el camino más equivocado posible.

M: Muchas veces, la impresión que me da tu obra es la de que no estás dando testimonio solamente de un pasado o de un presente, sino también del futuro. Pareciera que estuvieras haciendo una arqueología imposible: esto viene del futuro. De hecho, quemaste la palabra en el Cabanyal[7]. Más allá de eso, cada imagen de estas muestras homeopáticas que das del mundo parecen ser testimonios también de aquello que nos espera, agazapado, en el porvenir. Digo esto sin tratar de ponerte en una posición mesiánica: no se trata de profecías, sino de documentos extraños, provenientes del futuro. ¿Qué otras imágenes creés que se vienen? ¿Y de qué vas a echar mano vos para enfrentarte a eso?

S: Pues sí, se está acercando la cosa. Ya está ahí. Me he levantado hoy, y estaban pegando a ancianos, lo de las cámaras de gas que han encontrado del narco, con cientos de calzados que aquello parecía Auschwitz —de todos los que se habían cargado de secuestrados—, las imágenes típicas de Siria, las de Palestina. Y esto tiene pinta de que es sólo el principio. Hay un agotamiento de recursos y están peleando por ellos. Y hay un imperio en caída libre, peligrosísimo, porque está armado hasta los dientes, y son unos cabronazos de impresión. Siempre lo han sido. El fantasma de la guerra recorre el continente. Y cuando se pone en guerra, se pone en guerra todo el planeta. Cada vez que lo hacen, son los más bestias del mundo. También se va a establecer lo que es verdad y lo que no es verdad. Todo esto del mundo orwelliano ya está ocurriendo. El presidente inglés —no sé cómo se llama ese hijo de puta— dijo que la guerra es la paz, para justificar que hay que comprar armas. El otro día, en la televisión española le preguntaban a la gente qué le parecía esto de que se gastase más en defensa a Europa, ¡y le parecía muy bien! Porque Estados Unidos ya no está, nos tenemos que defender solitos. Y yo pensaba: “defender solito y curar solito”, porque todo ese dinero se va a quitar de algún lado. Demasiado estúpidos para que esto no acabe en un estrellarse. Sin un pensamiento para otra generación. ¿Qué vas a dejar? Todo es “yo ahora y toda la pasta que pueda”. Sí es preocupante el camino al que lleva todo esto. Además, se complica. Se va complicando cada vez más con cosas que ya son inmanejables.

M: Todavía pensando en el futuro, pienso que, a fin de cuentas, Milei en realidad vino a anunciar el pasado. Cree fervientemente en el Centenario argentino, en el mil novecientos, incluso en el mil ochocientos. Propone el futuro como un espejo: hay que restaurar un pasado perdido. Un pasado horrible. Daba la remota impresión de que no volverían a pasar algunas cosas y sí están pasando. De hecho, nunca dejaron de suceder.

S: Si ahora quisieran hacer una Operación Cóndor, ya no tienen que torturarte: ya sabrían quiénes son todos tus amigos, ya sabrían a qué puerta ir. Sería facilísimo. Y vemos a esta gente tonteando con el saludo nazi y haciendo el mongolo. Apoyando a nazis, o apoyando al gobierno este nuevo de Siria, que son unos corta cabezas de la CIA, unos tíos que son un puto peligro. Y te lo van enseñando, te lo van anunciando, te lo van dejando caer. En tiempos bélicos, acojona, porque sabemos de lo que son capaces, lo hemos visto muchas veces. La causa se la inventan y punto.

M: Mencionaste una cosa que parece interesante. Dijiste: un fantasma recorre Europa: el fantasma de la guerra. Y justamente pensaba que hay algo de lo fantasmal en tu trabajo. En lo que respecta a lo formal, la escala de colores que elegís, o el hecho de que el acceso a una performance se da mediante su registro (en cuyo caso, la acción queda ausente de sí, como un espectro). Pero también, otros fantasmas que recorren esa obra: lo que en Derrida son los espectros de Marx, en vos parecieran suscribir una genealogía más anarquista. O a la inversa: el fantasma más presente en todos tus trabajos es el fantasma del capitalismo salvaje y asesino asediando cada obra. ¿Cuáles son tus fantasmas? En términos estéticos, pero también en términos teóricos. ¿Qué fantasmas te asedian? ¿Qué fantasmas te acompañan o te reclaman producir?

S: Bueno, está bien esto de los fantasmas. Un amigo decía que el arte tenía mucho de invocación, de invocar espíritus. Invocas algo que no estaba ahí, un problema. Usas trucos para que, en la cabeza de la gente —que es donde se produce la obra de arte, al final—, aparezca una idea, un algo. De hecho, sí trabajamos con fantasmas en dos ocasiones. No porque crea en ellos, sino porque me parece que cuentan historias interesantes. En Bucarest[8], me lo enseñaron y todo, al fantasma. Ceaușescu destruyó un tercio de la ciudad para construir un edificio de cemento que recuerda a Versalles. Ahora mismo está todo ahí: los juzgados, las bodas, los museos. Los vigilantes del museo me decían que allí estaban los fantasmas de los que habían construido aquello. Hice unas psicofonías allí. Grabamos con muy buen equipo el sonido. Imagínate, en un edificio vacío, la cantidad de ruiditos que hay.

Pues todo lo interpretaban como si fueran los fantasmas. Y luego también lo hicimos en lo que llaman Londonderry, en unos sitios donde habían torturado a gente del IRA de los irlandeses, hasta la muerte[9]. Y ahí también grabamos y obtuvimos el mismo efecto. Lo invocas. No te digo que exista, pero te hace pensar en ello. O todos los listados de muerte, todos los fantasmas generados por la necropolítica. Una política de “vamos a matarles y ya, y que seamos más nosotros, al final”. Sí aparecen muchas invocaciones de este tipo. Y el tiempo perdido, sobre todo. Porque creo que la vida es muy bonita, que el mundo está lleno de maravillas y estos cabrones no te dejan disfrutarlas. Entonces, ése sería el reclamo fundamental. O sea, en realidad hablo de todo esto siguiendo su opuesto: hablo de la libertad siguiendo lo opuesto a la libertad. Me parece más efectivo. Además, creo que hay mucha gente haciendo el flower power. Pero, en realidad, es el mismo objetivo. Estás intentando señalar: “qué pena, veinte años y nada: no puedes hacer más que sujetar una viga”. Esos serían fantasmas tomados en términos muy ateos.

M: Suscribo. Me parece que el fantasma como concepto es mucho más interesante que un tipo con una sábana encima. La hauntología es más poderosa cuando excede lo fantasmal en cuanto hecho sobrenatural. Pero también pienso en tu rol en las obras. Leí en alguna de las entrevistas: “Santiago Sierra ausente en las exhibiciones de sus obras”. La figura del artista ausente también es fantasmal. ¿A qué responde esa ausencia?

S: Cambia mucho. Cambia un montón. A veces me convierto yo en la performance, y la gente no mira la obra. Cuando empezamos el No Global Tour, al principio yo iba en el camión. El primer tramo, de Lucca a Milán, fui en el camión. Cuando llegamos a Milán, nos estaban aplaudiendo y yo parecía Manu Chao. Si lo organizo desde el estudio, se convierte en una cosa mucho mejor: el camión va solo por allí. Entonces, ya no soy yo subido a un caballo blanco con una bandera. Se me hace muy mamón en el arte el tema de la vanidad, el estarse sacando a sí mismo. No estoy hablando de mí: es decir, también, pero no soy el tema. Si haces eso, te conviertes en el tema. Muchas veces es mejor que lo hagas a distancia. Igual, los casos en los que no estoy presente son los menos. Muchas veces, no es necesario distraer la atención. Cuando hay muchas piezas que hacer, selecciono. O cuando sé que voy a causar un problema, ni siquiera viajo. Por ejemplo, en la expedición al Polo Norte-Polo Sur[10]: yo buscando tabaco, iba a ser un estorbo. Entonces, lo organizas tú desde aquí, mandas a la gente adecuada, con la preparación física y tal, y no estás ahí. Era ésa la acción, no el artista poniendo la bandera.

M: Me quedan algunas notas sueltas, frutos de esta misma conversación. En principio, quiero rescatar esto que acabás de decir: no nos dejan disfrutar de las maravillas que tiene la existencia. Me pregunto si, en el fondo, la tuya no es una mirada humanista. No sé si te ves a vos mismo como humanista o si hay algo del humanismo que resuene en tu propuesta.

S: El problema es el término. ¿A qué se opone el humanismo?, ¿al perrismo? No lo veo. Me parece que va más allá incluso de lo humano. También hay un ecosistema, hay más gente aquí que los humanos. Tampoco podemos ser tan cabrones de que toda la vida esté dedicada, sacrificada a nosotros. Habría que vivir y dejar vivir más allá de lo humano. Sentir compasión por los animales también está guay. No lo sé, va más allá. Yo diría más: contra toda autoridad. A un anarquista le repugna que le manden, le repugna mandar. Quieres un mundo mejor para todos, incluso hasta para las pobres bestias. La noción de humanismo me parece muy reducida. Hubo partidos humanistas, me acuerdo. Era sospechoso el término. El color que elegían era el naranja, que lo hacía más sospechoso aún. Lo usan mucho los cristianos. El término me da un poco repelús.

M: Hablás de ir más allá de lo humano y de la compasión por los por los animales y me hace pensar, por supuesto, en Los perros atenienses (2015). Trabajaste mucho con animales —por lo menos en la medida en que las instituciones te lo permitieron—, pero esa obra en particular me parece especialmente conmovedora. Y es curioso porque, en general, tus obras invitan al pensamiento y, en este caso, el pensamiento está acompañado también por una propuesta eminentemente sensible: la de una comunidad distinta. Una sociedad con animales, con animales que también se resisten a la autoridad.

S: Esa obra es un homenaje a Kanelos y Lukánikos, que eran un poco como el perro matapacos. En las revueltas en Chile, un tipo me dijo: “nuestro líder es un perro”. Lo del perro callejero es diferente, en Atenas. En realidad, son el perro de la cuadra, cuidan toda la manzana. Están muy ligados a los homeless que, de hecho, me ayudaron. Eran ángeles caídos. Tipos que no venían de una tradición de miseria, sino que les había destrozado el puto sistema. Gente culta que sabía entender lo que era una acción en el espacio público, y me ayudaron con sus perritos. Y eso que, al principio, decían: “¡no!, ¡los vas a matar, les vas a hacer algo malo!”. Pero se puede trabajar con los animales sin que les pase nada. Hay muchos lugares donde no lo puedes ni proponer: está prohibido que un animal participe en un show. Todo es siempre muy matizable, no lo veo bien. Pero sí me ha gustado mucho trabajar con perros. Y es muy sencillo, porque curran por comida y por cosas muy fáciles de manejar. Y esta pieza me gustó: les pusimos muchas camisetas y los soltamos por diferentes puntos. En un momento dado, la policía agarró a uno cuando estábamos en el palacio presidencial. En aquella época, yo conocía a Varoufakis, y le pedí que me ayudara a recuperar la camiseta y me la recuperó. Pero era muy raro, ¿no?, que la policía, de repente, agarrara al perro y le quitase la camiseta. Si no está diciendo nada. Recordaba mucho a Diógenes, eso de “no tengo dinero”. Pues claro, a los animales no les hace falta.

M: La relación con Diógenes aparece inmediatamente. Encima, en una ciudad griega, y que te hayan ayudado los homeless. Bueno, la palabra “cínico”…

S: Lo pasé bomba. Tengo un buen recuerdo de esa ciudad. Me gusta mucho Exarchia, la ciudad donde la poli no quiere entrar, porque es toda anarquista. Tampoco hay camellos: los traficantes tienen prohibido entrar allí. Me gusta. Son pueblos ingobernables, como los napolitanos o como los vascos o los mexicanos, a veces. Esos tíos que se ponen tan cabezones me gusta. Hay buen ambiente allá.

M: También trabajaste con cerdos, ratas y cucarachas[11]. Animales cargados por lo innoble. ¿A partir de qué dimensiones de la animalidad fuiste eligiendo la forma de esas obras?

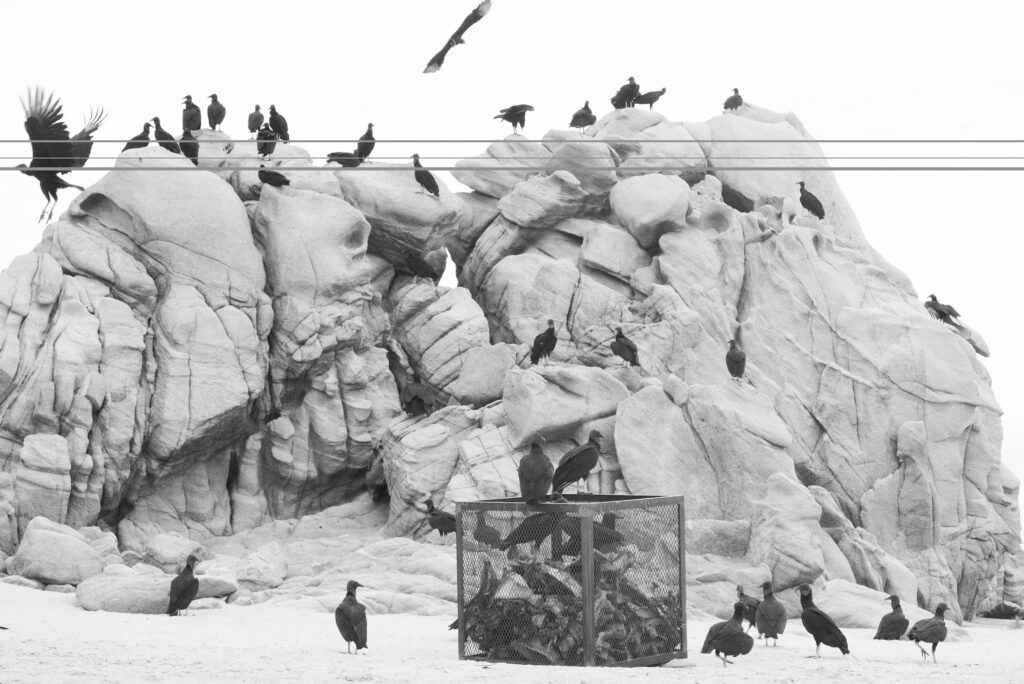

S: Es muy fácil porque están tan connotados, los animales, que te hacen el trabajo muy rápido, a nivel simbólico. En el caso de los cerdos, sí que habría representación teatral, porque el cerdo no aparece sino como el cerdo capitalista que se come tu país. Uno lo piensa enseguida. En cuanto a las cucarachas, la primera que hice fue cuando me pidieron que diseñase las tarjetas de Navidad a Lisson Gallery en Londres. Y mandamos feromona. Me gustaba utilizar esa posición tan privilegiada para hacer putadas. Mandamos las tarjetas a todos los collectors. Me hacía gracia la idea de abrir la tarjeta, olvidarla en un cajón y que la tarjeta atrajera cucarachas sin que te des cuenta. Con Franco era muy obvio, también: la negritud, las mujeres de luto, los curas, toda esa España negra eran las cucarachas. Sí, son animales que ya están muy connotados, igual que los perros. También trabajamos con buitres[12]: dejamos un cubo de carroña, y los buitres bajaban a comérsela. Lo hicimos para conmemorar a los normalistas de Ayotzinapa. Con el buitre también hay connotaciones: aparece Wall Street. Los niveles de violencia que hay allí, además de que es un negocio, son una cosa de masacrar a la población. Y los mexicanos se han acostumbrado. Me llama la atención porque están muy venidos arriba: creen que es un país muy guay. Y no: tiene unos problemones de cuidado, de justicia muy, muy heavies. Lo ves a diario, no está nada bien ese país. Imagino que está yendo bien la situación a nivel macroeconómico y que hay gente a la que le va bien, pero son los de siempre. Un país a dos bandas: tiene una población como de veinte millones de europeos (que son a los que les va bien) y el resto está mixed-race, y les va como pueden. Tienen medio país en Estados Unidos, o sea: no va bien. Entonces, eso también genera problemas en México, porque están acostumbrados a extranjeros que llegan a aplaudirles, y yo llego, pues… Pero bueno, es lo mismo que decíamos: es un bonito país, maravilloso, pero no te dejan disfrutarlo, porque están con muertitos hasta en la sopa.

M: En México produjiste una cantidad de obra muy grande, también porque residiste allí un tiempo largo. Pero quizás una de las más relevantes sea la ex Palabra de fuego, ahora Sumisión (2006-2007), y que tiene un montón de connotaciones: en principio, Ciudad Juárez, pero también México y, finalmente, todo un sistema.

S: En principio, lo quería hacer para conmemorar la llegada del poder de Felipe Calderón. En México, el pueblo le llamaba “Fecal”; imagínate lo bien que le caía a todo el mundo. Era un facha que decía “queremos un México seguro, todos vestidos de blanco”, y lo primero que hizo fue firmar la guerra del narco con los Estados Unidos, en Mérida. A esa ciudad la arrasaron completamente. Pero todo eso se veía venir: tampoco es que sea futurólogo, pero ya sabemos que estos salvapatrias te la acaban liando, y cuanto más hablan de paz, más guerra quieren. Es el lenguaje al revés. Y eso en Estados Unidos: hay una frontera muy cabrona, porque ahí está la maquila. Muchas veces las mujeres están solas, porque los hombres se han ido para el otro lado; a los hijos los educa la Mara y hay un miedo terrible. En aquella época, el problema principal de la ciudad —luego la guerra del narco lo superó— eran los feminicidios. Además, las cortaban a cachitos. Luego ves que está Fort Bliss en el norte. Yo llegué a la conclusión de que eran los gringos, porque siempre lo hacían igual, con esa crueldad de School of the Americas, o la que luego te encuentras en los yihadistas: tiene todo el sello del sadismo gringo. Y también, el típico tío que mató a su mujer en Houston y va a botarla allí, porque hay frontera de sur a norte, pero de norte a sur no. Yo he estado pasando esas fronteras andando y nadie me ha pedido nunca el pasaporte, desde Estados Unidos hacia México. Cuando vas para arriba, sí te lo piden. Estuve como un año luchando, porque la idea era llevar al extremo la obra y ver si la palabra sumisión ardía. Al final me acabaron echando. Cuando ya lo iba a hacer, dijeron: “señor Sierra, va a perder nuestra protección”, con lo cual me asusté mucho, y desmantelamos el equipo. Pero estuvimos como un año intentando prenderle fuego. Y a la vez, retratas. Por eso abrí mucho el objetivo: aparecen los actores de la obra, porque además me encanta la pinta que llevan. Es una puta pena porque Juárez es una ciudad muy divertida, la luz del desierto es maravillosa, están las dunas. Qué bonito lugar para que te lo dejasen disfrutar. Y con una cultura de la hostia. Pero está machacada por la guerra. Toda la vida nocturna se la liquidaron. La Plaza de Toros —que era un símbolo cultural, lo quieras o no— ahora es un mall. Todo machacado. Tenía todo eso en el ambiente. Sí daba miedito estar ahí, porque era tragedia tras tragedia. Y luego ibas al otro lado y todo estaba bien. Aunque también me sorprendía: en aquella época habían prohibido fumar, pero la gente, en El Paso, podía ir armada a tomar una copa. Qué mundo de locos, el de los gringos. Y cómo tratan a los mexicanos cuando cruzan andando.

M: Sumisión tiene algo en común con El grafiti más grande del mundo (2012) que es, precisamente, la dimensión del grafiti. ¿Cómo pensás el grafiti, el arte gráfico, el arte en la calle?

S: Las letras: una sola palabra tiene potencia. A mí me decían: “Santiago, nosotros no somos ningunos sumisos”. El principal problema que tenemos es, precisamente, la sumisión y la candidez. Esos son nuestros problemas fundamentales. Una sociedad insumisa y formada es más difícil de atacar. El hecho de simplemente ponerlo allí, a la vista de todos, es un acto insostenible, porque todo el mundo puede entender que esa es la puta realidad: hay una frontera y unos tipos que están sometidos y otros que someten. Eso parece bastante obvio. Contar eso con una sola palabra mola. Intentar prenderla fuego a ver si arde. Y no arde, la sumisión, ya lo podemos comprobar. No arde, no te dejan. El grafiti más grande del mundo lo hicimos en el campo de refugiados de Tinduf, que también es una pena de gente, como otra Palestina. Son unos tíos a los que Franco les cedió el territorio, los marroquíes lo conquistaron y a la gente que vivía en el Aaiún y toda esta zona, la mandaron al desierto. Gente de costa; gente que además tenía pasaporte español. Están ahí en el desierto y viven nada más que de la ayuda internacional. Es un pueblo robado y echado en mitad del desierto. Un pueblo que no está de moda defender, porque Marruecos es más poderoso. También, jodidos. Era casi como una ironía: lo pusimos para ver si la Virgen María o los extraterrestres veían la señal y podían hacer algo, porque aquí nadie lo hace.

Luego he vuelto a trabajar con saharauis cuando hicimos la bandera impregnada[13]. Aquí hay árabes del pueblo saharaui muy cultos, interesantes de escuchar. Al poner que era el grafiti más grande del mundo, quería que fuera más noticiable. Lo que quería era que aparecieran, que se les viera. También fueron interesantes los medios con los que trabajamos porque, para hacer la foto, utilizamos estas empresas de satélite de Washington que te hacen una foto, pero que son los mismos que trabajan para establecer objetivos militares. Es decir: los usa el ejército. Y mientras hacíamos las letras, para que la foto no desapareciera, nos las vigilaba el Frente Polisario, que es considerado como organización terrorista en muchos sitios, pero porque son los únicos que defienden a los saharauis un poco. Entonces, es una obra rara: trabajabas colaborando con unos y con otros en la misma pieza. También lo he hecho otras veces. Cuando hicimos Capitalismo[14], nadie sabía lo que estaba haciendo y estuve como dos años rompiendo las letras de la palabra “capitalismo”: cada letra en un país distinto. En Nueva Zelanda, pusimos botellas de leche y los que disparan a esas botellas son policías. Se las ponemos como de target, de diana, para sus entrenamientos. Y ellos felices, disparando sin tener ni puta idea de lo que estaban haciendo. También me molaba eso de manipular a los polis. Con polis hice otra obra en Vigo[15]. Les pedí que mostraran en público los restos de decomisos de armas de un año. Entonces, tenían la típica mesa llena de armas, y ahí estuvo el jefe de la policía explicando los decomisos. Un morbo que te cagas: para ver esa pieza había cola. El morbo de la violencia es heavy. Y gallegos, imagínate: utilizaban hasta arpones de buzo para pelearse.

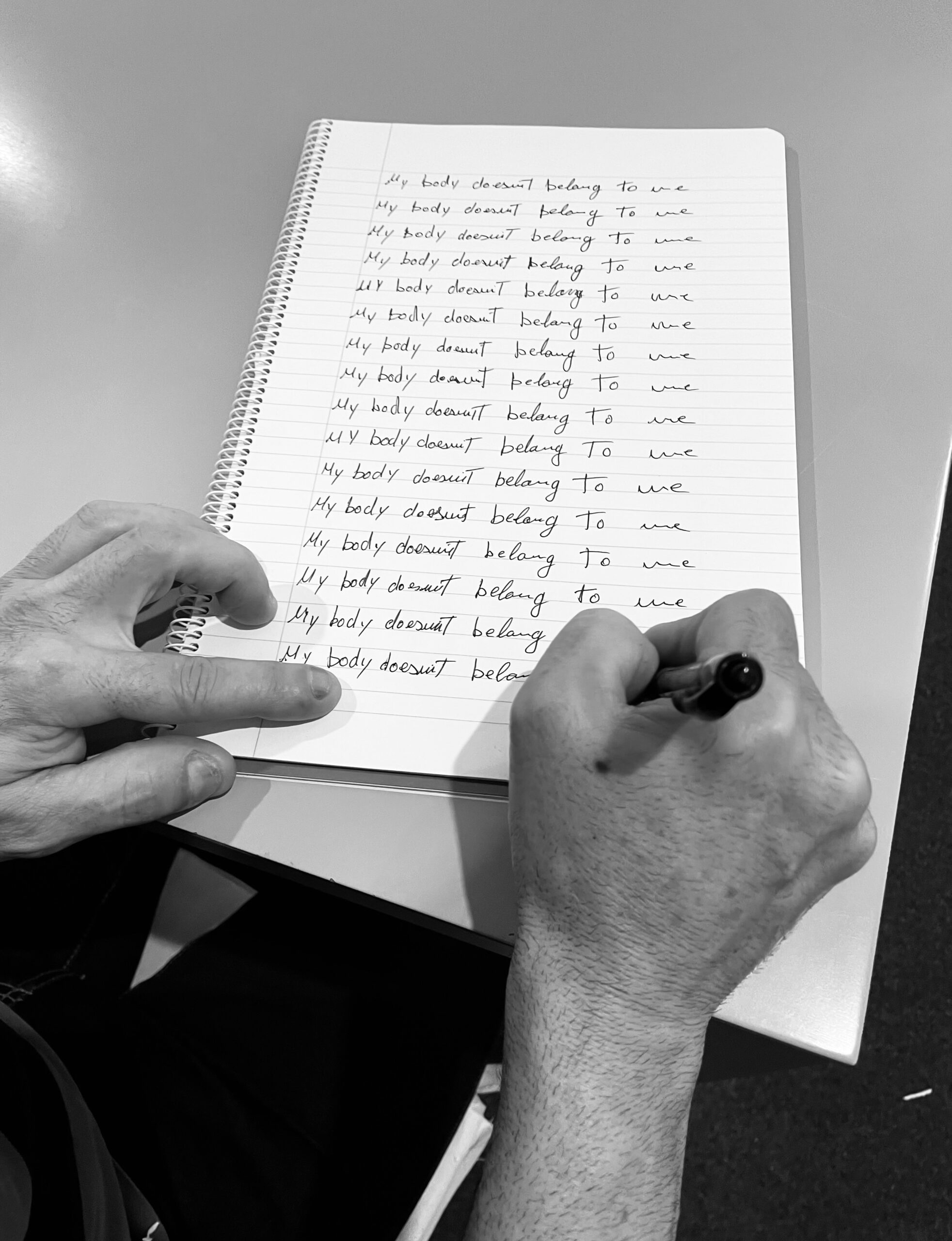

M: Pienso en aquellas obras en las que el sometimiento del cuerpo es el protagonista: sostener un muro o una viga, o tener que permanecer quieto o encerrado durante mucho tiempo. ¿Cómo aparece el cuerpo en tu búsqueda? ¿Cómo concebís el cuerpo?

S: Como algo que no te pertenece: ni su disfrute, ni su uso. Lo tienes que alquilar, rentar. Como un territorio por el que hay que luchar. Porque ¡es mío, cabrones! ¿Por qué te lo tengo que vender? La gente está forzada a venderlo. La idea de prostitución no me parece tan rara: es lo que abunda, lo que hay. Cualquiera de quienes trabajan no quiere estar en donde está en ese momento. A mí me llama la atención eso del tráfico. Si te paras a pensar, es un montón de gente que llena las calles, que no quiere estar donde está, que va a otra parte. Realmente, toda una ciudad organizada para gente que no está donde quiere estar, que se van. No es para los que viven allí, o para los que están allí: carreteras por aquí, por allá, para salir. Son síntomas de eso: ¿cómo va a haber una mínima felicidad? Lo que puede haber es un desahogo para las clases trabajadoras: el fin de semana, estar con los amigos, en su casa, pero esto constata una realidad tomada del entorno y que, por supuesto, reivindica lo contrario de lo que muestra. Frente a esto, ¿qué propongo?, pues la libertad de las personas de organizarse y de tener la información para hacerlo, también.

M: Y en ese sentido, el ser contratado para participar en una de tus obras tiene la misma dimensión. No estás ofreciendo un mundo mejor.

S: No les quiero comer el coco, ni tampoco me quiero poner como el que les está arreglando la vida. Es una cosa que no va a conducir a su liberación. Pero bueno, no lo sé. También, la conciencia crítica que tenemos la hemos sacado de algún lado. Y nos la ha metido alguien. Algo hacemos. Hablamos, que no es poco. Todavía podemos hablar un poquito. Eso ya es hacer. Estar contando lo que piensas y ofreciendo una visión que no es la normativa: aquí hay que contar lo positivo, animar a la gente con un proyecto de futuro, decirles que vamos a Marte, ¡que vamos a hacer todo eléctrico, cabrones! ¡Naturales! ¡Hasta los plomazos van a ser ecosustentables, cabrón! Entonces, hay que colaborar en eso: mantener a la gente alegre y que la gente se vaya del museo con una sonrisa. Pero ¿por qué?, pienso yo. ¿Qué derecho tengo yo para engañar a la gente? Y sí, es triste. Ahora me tocó en Berlín. En un cine, hacen unas jornadas con artistas locales (yo voy mucho por ahí, casi soy un artista local) para presentar películas. Yo presenté unas cuantas juntas y, cuando acaba aquello, no es que te invitan a hacer una fiesta berlinesa, sino que te venían a contar un genocidio del que no habías oído hablar, y cosas por el estilo. Te das cuenta que, vistas así, juntas, me deprimen hasta a mí. Sí, es un poquito deprimente.

M: Hay una propuesta que hace Agamben, es conocidísima ya: la idea de que el mundo cada día se parece más a un campo de concentración. Estamos en un estado de excepción permanente. Lo dice hace rato; no es ninguna novedad. Pero encuentro cierta filiación de esta propuesta con tu trabajo. ¿Congeniás con esta idea del mundo como campo de concentración?

S: Estuve trabajando en uno en el que ponen a los que llegan en caravanas de inmigrantes que cruzan el Estrecho del Darién, y a las que se va sumando gente en Centroamérica. Llegan miles. Una vez que llegan allí, los locales, que no les ven con buenos ojos porque piensan que traen de todo, les meten en campos de concentración, que están a las afueras de la ciudad. No de exterminio, por el momento, pero sí concentración. Lo que ves dentro es curioso porque sí, refleja la sociedad. Primero, están separados: están las familias, por un lado, en unos sitios que huelen a mierda, horrible; los niños están detrás de unos basurales tapados con carteles de UNICEF; y los tíos, debajo de lonas, que eran todas de las elecciones, tipo “¡Por un futuro mejor!”. Y en medio, los gringos de una iglesia pentecostal o no sé qué, dando comida. Todos peleados entre sí, porque estaban separados por algo. Incluso esta idea que tenemos desde aquí de que les reciben muy bien, porque son lo mismo… No: la gente de Tijuana no les considera lo mismo; les considera gentuza, inmigrantes. O sea, no hay buen rollo por ninguna parte. Y todo esto bajo la atenta mirada de unos robocops gigantes a los que no le veías ni los ojos, porque iban con pasamontañas y con Ray Ban, con la identificación “Sargento Hernández”, pero decías, este tío, de este tamaño y con este uniforme que lleva… parecían gringos, ahí metidos, controlando. Entonces, sí: tiene su paralelismo con lo que yo he visto. Fomentar el odio entre todos para hacernos más controlables, dividirnos. Y todos tapados a la sombra de las promesas electorales y de caras sonrientes. Sí, me parece una metáfora potente. Para ciertas zonas, sí.

M: El propio Agamben, en esta propuesta, dice que finalmente el sistema termina estableciendo que hay vidas que valen la pena y vidas que no, cuerpos que valen la pena y cuerpos que no. ¿Cómo se relaciona tu trabajo con esa con esa idea?

S: Sí, cada vez va a ser más. Con todas las maquinitas que están inventando ahora para prescindir de la gente, eso es algo que lo ves claramente. Están hundiendo barcos con niños en el Mediterráneo, aquí, enfrente de las costas españolas. Pero la que se lio cuando desapareció una niña inglesa en él… yo creo que todavía están hablando de ello. Es una cosa pavorosa. En realidad, todos somos africanos que perdimos el color yendo a países más nublados. Pero todos venimos de ahí, de África. Allí están nuestras raíces. Pero es así como funciona: el desprecio al que no es blanco. En The Maelström (2023), salía el discurso de Borrell en el que decía que Europa es un jardín y que el resto del mundo es una jungla. Que nosotros somos lo mejor del mundo. Y no mola ser conceptualizado como parte de esa gente. No me gusta nada. El efecto es el contrario: te hacen avergonzarte de tener la misma nacionalidad que ellos, o la misma cara. Es muy asqueroso. Pero imagino que todos son humanos y que, en una situación parecida, cualquier raza se podría creer superior. Es algo que además está en el humano. En cuanto se empoderan, ya se creen la hostia.

M: Bueno, esa segregación aparece, otra vez, en el muro de agua del Mediterráneo, pero también con la barricada bélica en Alemania[16].

S: Sí, existen de dos colores: el verde de la OTAN y uno color arena. Eso te monta una barricada en cuestión de minutos. Luego, sólo lo tienes que rellenar de arena. Estoy sorprendido de que esas cosas existan. La verdad es que es muy sorprendente. Se llaman Hesco Systems. Producen bastiones y también se hicieron de oro cuando empezaron a meter coches a toda velocidad en sitios públicos, como para matar gente. Tienen todo tipo de barreras y a algunas no puedes escalarlas. O sea: hay una fábrica, hay un grupo de cabrones pensando en fabricar cosas de estas. Y, a la vez, era muy minimalista. Además, esa ciudad se había librado de ser destruida porque pensaban poner allí —no me acuerdo cómo se llamaba la ciudad— el Cuartel General de la OTAN cuando ganase la guerra, entonces no querían destruirla. Y ahí, pues, en medio de un parque, divides la ciudad en dos. Pones un muro y quien quiera cruzar al otro lado tiene que darle toda la vuelta. Me gustó esa pieza, hay muchos muros en mi trabajo. De hecho, ahora, lo próximo que voy a hacer es ir a Melilla. Esa ciudad es puro muro: se separa un cuartel militar del resto de Marruecos. Entonces, siempre se me dan el muro y su contraparte, que sería la barricada. La barricada sería emancipatoria. Se me hace muy doloroso, también, esto de los carteles de “el primer mundo, por acá”, cuando vas a cruzar una frontera. El resto, la chusma, por acá. Y además, una tipa vociferando “¡europeos por acá!”. Qué vergüenza ajena. Por supuesto, te van a registrar de otra manera, te van a enviar de otra manera. O también lo ves en las fronteras interiores, en Schengen. Dicen que no hay nada, pero tú llegas a Frankfurt o cualquier aeropuerto y, según sale la fila por el pasillo extensible que conectan los aviones a la salida, vienen unos polis haciendo control racial: “Tú, a ver, ¿qué has venido a hacer aquí?”. A mí no me dicen ya nada. Cuando era joven, me lo hacían todo el rato, porque yo pienso que, al llegar a cierta edad, piensan que ya te han domado y que ya no hay que hacértelo. Los jóvenes son los otros a los que paran, porque tiene como un sentido educativo, la policía: educar a la juventud en la obediencia y darles hostias. La primera vez que fui a Ginebra, me miraron el ojete. Tenía dieciocho años. Llego y me mira un tipo, me puso en cuclillas y, con una linterna, miraba si traía hachís en el culo. “¡Bienvenido!”. Era de mis primeros viajes en tren. Ahora, afortunadamente, pues te dejan pasar y ya.

M: Otro ejemplo de esa segregación es la famosísima experiencia en el pabellón de España en la Bienal de Venecia. De hecho, era también una muestra homeopática de esta misma lógica. Fue en 2003, pero ¿sigue resonando esa intervención en tu trabajo?

S: La verdad que sí. Cada vez que se vuelve a hacer la Bienal de Venecia la vuelven a recordar. Sí, les dejó amargados, marcados. Es la representación del orgullo nacional. Es un poco como las olimpiadas. Convierten al artista en concursante. Es una cosa que me da mucha bronca. Yo no dejé entrar a la gente del jurado porque no había españoles, por lo tanto, no les dejé entrar. Se quedaron sin verla. Pero tiene mucho ese sentido de concurso, de ver qué nación es más chingona. Aparte, no están todas, obviamente. Están las que se pueden permitir un pabellón y las que se lo pudieron permitir cuando se construyeron los giardini. Está ahí Venezuela, que no abre nunca, pero cuando se construyeron, era una potencia económica. Y ahí tienen su pabellón. Entonces, bueno, estás en el mundo del arte, pero a la vez tienes muchas cosas que decir al respecto. Se supone que es la oportunidad de tu vida estar en la bienal, representar a tu país. A mí se me hace algo doloroso representar a mi país. Creo que España tiene muchos muertos en el armario, que en realidad no debería existir, que debería cambiarse de nombre o inventarse otra cosa. Lo que es recuperable es lo que los fachas consideran la anti-España: todas las heterodoxias y toda la gente que ha intentado buscar otra solución. Es también muy patético que aquí se celebre el día del descubrimiento de América, que es como el Kristalnacht de los nazis, como el día nacional. Y seamos sinceros: ahí se fue a robar y a esclavizar a la gente. Lo pintes por donde lo pintes. O sea, qué bueno que ahora podemos hablar, que te vas a la a la Amazonia y hablas con un indígena amazónico en español y dices: “bueno, pues guay”. Pero tampoco nos flipemos. Todo eso ha sido hecho a sangre y fuego. Todos los motivos por los que se supone que nos tenemos que sentir orgullosos hay que ponerlos en cuestión. Luego fue difícil, claro, porque se han montado varias broncas. Esa fue una de las primeras gordas. “¿Cómo va a representar España así, como un sitio vacío?”.

M: E impenetrable.

S: No para españoles, que lo único que contemplan es un espacio vacío y los restos de un pasado de la última bienal. Qué decepcionante. Decepcionar. También me gusta eso.

M: La decepción como leitmotiv, ¿no?

S: En Londres, también, inauguraban un nuevo espacio y todo el mundo lo quería ver. “Vamos a ver el nuevo espacio”, y se lo cerré. Para que no pudieran entrar. Y ahí me decían: “hemos perdido coleccionistas”. Bueno, con Lisson tenía muchos problemas de ese tipo, porque ellos me decían que al noventa por ciento de sus coleccionistas no les podían avisar de mis muestras. Entonces, estaba en una galería comercial que no sabía qué hacer conmigo. Entonces, acabé saliendo de allí.

M: En Londres también hiciste la estructura impenetrable. Hay algo de la obstrucción que aparece mucho en tu en tu trabajo.

S: Ahí estaba pensando en los penetrables de los setenta, que tenían que ver con el happening, con un mayor optimismo. Hacer un impenetrable me parecía como un Jesús Rafael Soto, pero al revés. Es muy fuerte: estas concertinas están prohibidas en España y en toda la Unión Europea para animales; tú no las puedes poner para separar animales, pero las puedes poner en la frontera de Melilla tranquilamente. No impiden que pases, pero el que entra, entra bien jodido, teniendo que ir al hospital, directo. Dime si eso no es sadismo. Y no ha estado siempre ahí: yo me acuerdo de que mi hermano fue a hacer la mili a Melilla y, eso sí, tenían orden de disparar al que pasase. Pero no había muro. Claro, ellos se la pasaban fumando porros en la garita sin intención alguna de disparar a nadie, esperando a que pasase aquella pesadilla para volverse a casa, pero no había muro. Eso lo han hecho ahora. Encima, aquí hablando pestes de Trump porque tiene un muro en Tijuana. El muro de Tijuana es mucho más fácil de subir: sólo hace falta una escalera. Hay miles de vídeos de cómo suben con escaleras. En Melilla, son tres muros: hay un muro del lado marroquí, que es como una verja, pero que está inclinada, o sea que, si te subes, la tumbas y te caen encima todas las púas; luego hay un foso, una valla; y luego, la española, que es, otra vez, valla con púas. O sea: es mucho peor. Esa superioridad de “estos gringos, cómo tratan a los mexicanos”… ¿y cómo tratas tú a África?

M: Bueno, creo que puedo hacer una última pregunta. Es un salto, un regreso al archivo, no en cuanto un lugar que se llena de polvo, conforme pasa el tiempo, sino como un espacio abierto al que uno puede entrar y disponer de lo que hay. Quisiera tratar de establecer una genealogía en tu trabajo. Pienso en Malevich, en el minimalismo…

S: La historia del arte en general. Cada obra de arte amplía la definición de “arte” y nos da más cosas que utilizar. Al final, puede ser un mundo con mucha libertad, donde puedes utilizar cualquier cosa. Siempre me ha gustado mucho la época de los setenta. En el cine, en la música, en el arte. Ya había pasado un poco ese optimismo hippie y estaban como en un realismo muy duro. Me mola toda esa época. Y además, sería efecto post sesenta y ocho, pero creo que era gente que realmente quería cambiar la sociedad, que se estaban rompiendo la cabeza. Pienso que su inspiración anterior podría haber sido las vanguardias. Como que hay saltos cada cuarenta años, ¿no?, de las mismas ideas. Pero sí, es gente que me sorprende por la radicalidad. Un arte radical y un arte de ruptura y de buscar algo nuevo. Y no, pues, todo lo contrario: el arte decorativo que inunda las ferias de arte y que sirve para que se hagan fotos con el culito parado las millonarias. A veces me da vergüenza decir que soy artista.

M: …

S: ¿Qué más?

SANTIAGO SIERRA

Santiago Sierra se licenció en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid; completó su formación artística en Hamburgo, donde estudió con los profesores F. E. Walter, S. Brown y B. J. Blume. Sus inicios están ligados a circuitos artísticos alternativos en la capital de España -El Ojo Atómico Espacio P-, aunque desarrollaría gran parte de su carrera en México (1995-2006) e Italia (2006-10).

Su obra ha ejercido una gran influencia en la literatura y la crítica artística. La obra de Sierra se esfuerza por revelar las perversas redes de poder que llevan a la alienación y a la explotación de los trabajadores, la injusticia y la violencia, las desigualdades de la riqueza producida por el capitalismo, la desviación del trabajo y el dinero, y la discriminación racial en un mundo de movimientos migratorios unidireccionales (sur-norte).

MATEO DE URQUIZA

Mateo de Urquiza nació en Jujuy en 1992. Es actor, director y dramaturgo. Su investigación está centrada en el cruce entre estética y política, entre teoría y práctica, en la producción de artefactos escénicos anfibios concebidos como un territorio común para lenguajes y tropos disímiles. Sus trabajos fueron exhibidos en diversos espacios, ciclos, festivales y bienales. Se destacan: Tito Andrónico quiere decir HABEAS CORPUS (2015), Manual del buen performer (2017), Purgatorio, Céline no está solo (2018), Centers Live (2020), Acerico (2021), Ícaro (2022) Lingua ignota, Manifiestos políticos (“Imaginación política” – Proyecto Ballena) y La lengua idiota (2023) .

Fue programador del espacio Sala de Máquinas, donde curó los ciclos Ciudades en miniatura, Ciudad infinita (2021) y la residencia La comunidad que viene (2022). Desde 2024, es miembro del equipo del PICT-O Historiografías en movimiento, dirigido por Eugenia Cadús. Actualmente escribe su tesis para la Maestría en Teatro y Artes Performáticas (UNA).

Todas las imágenes que acompañan esta entrevista son cortesía del estudio de Santiago Sierra.

[1] Presos políticos en España contemporánea. 2018.

[2] Contador de muerte. 2009.

[3] Estudio económico de la piel de los caraqueños. 2006.

[4] NO proyectado sobre el Papa. 2011.

[5] Los encargados, en colaboración con Jorge Galindo. 2012.

[6] Esta postulación se la escuché a Bernardo Vitta, en una reunión con la Universidad de la Imaginación, que integramos también con Fernando Davis. La idea, o mejor, la urgencia de producir imágenes ofensivas me resulta clave para pensar, pero también, intervenir en nuestra época aciaga.

[7] Palabra quemada. 2012.

[8] Psicofonía grabada en la Casa del Pueblo. 2005.

[9] Psicofonías en Londonderry. 2013.

[10] Bandera negra (partes 1 y 2). 2015.

[11] Trilogía de cerdos devorando penínsulas. 2012-2013; El bebedero. 2015-2016; Cucarachas. 2013.

[12] Cubo de carroña de 100 cm de lado. 2015.

[13] Bandera nacional de España sumergida en sangre. 2021.

[14] Palabra destruida. 2010-2012.

[15] 300 armas. 2009.

[16] 333 M. 2018.